1. はじめに

昨近デジタルトランスフォーメーションへの取り組みが広がるにつれて、研究開発の現場でも、クラウドサービス、ビッグデータ、AI等先端技術の利活用が不可欠となりつつある。このようなテクノロジーの進化に伴い、研究開発を取り巻く環境は急速に変化し続けている。

※1我が国においても、研究開発におけるオープンイノベーションを促進するため、政府は定期的に科学技術政策を見直し、積極的な推進施策を打ち出している。※2

しかし、研究開発の推進が各所で進められる一方、当社の国内研究機関へのヒアリングにおいて、多くの研究者から、研究活動に対して不満を抱えていることが確認されている。研究分野に関する先行調査として、予算や研究開発プロセスに関する調査は多く見られるものの、研究者の働き方や研究者視点での満足度に焦点を当てた調査は少ない。

本調査では、研究者から見た研究業務における問題点を、定量的に明らかにする目的で、インターネットアンケートを利用し、研究者の業務実態及び不満を感じる要素を確認した。

2. 調査対象者の特徴

本調査では、インターネットアンケート会員のうち、一般企業の研究・開発職者、および公務員・非営利団体・大学の研究職者に該当する回答者を”研究者”と定義し、調査対象者とした。※注

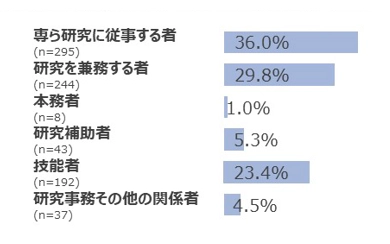

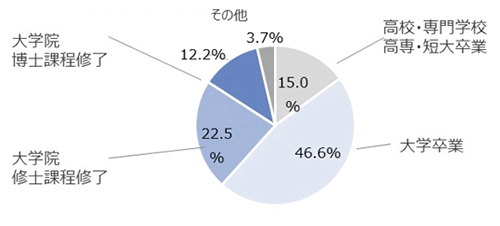

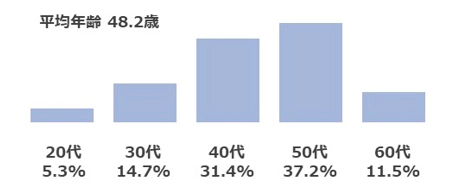

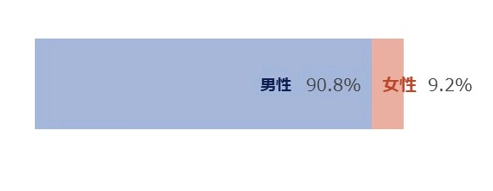

調査対象者(n=819)のうち、66.8%は研究を主業務または兼務する研究者で、残りの33.2%は技能者や研究補助者といった研究開発の支援業務に携わる者が占めた。(図1) 学歴では、大半が大卒者であるが、12.2%が博士課程卒、22.5%が修士課程卒者であった。(図2)また、平均年齢は48.2歳で、男女比は、男性90.8%、女性9.2%と、一般の就業者と比較し、年齢が高く、男性の割合が多い傾向にあった。※3(図3、図4)

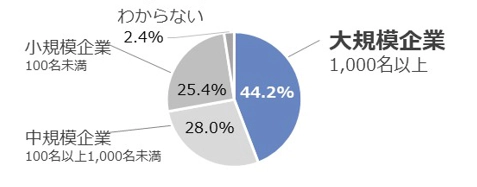

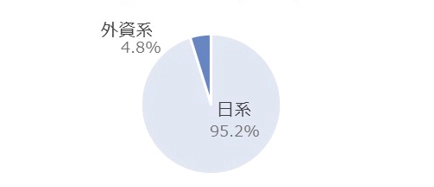

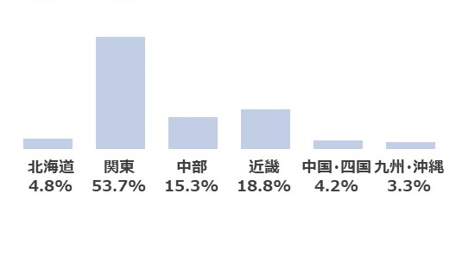

調査対象者のうち、一般企業に所属する研究者は全体の92.6%と大半を占め、残りは独立行政法人など公的機関および大学に勤務する者であった。(図5) また、一般企業勤務者の勤務先は、1,000名以上の大企業が45.3%と約半数を占めた。調査対象者の勤務先は日系企業が95.2%と大半を占め、とくに関東圏の勤務者が多いが、そのほかの地域にも分散していた。(図6、図7)

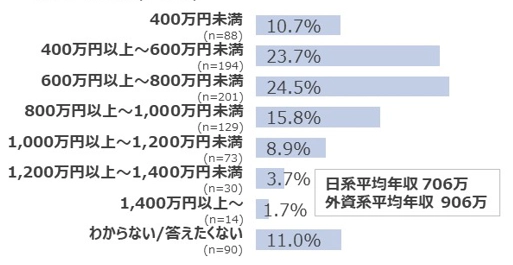

本調査対象者全体の平均年収は715万で、本調査内の日系企業・団体勤務者と外資系企業勤務者の年収を比較すると、外資系企業の年収は日系企業・団体の約1.3倍となった。(図8)

※注 調査概要は文末に記載

図1 研究・開発に従事する者の職種別比

図2 最終学歴

図3 年代別比率

図4 男女比

図5 勤務先規模

図6 勤務先の日系/外資系の区別

図7 勤務地

図8 個人年収

3. 業務時間

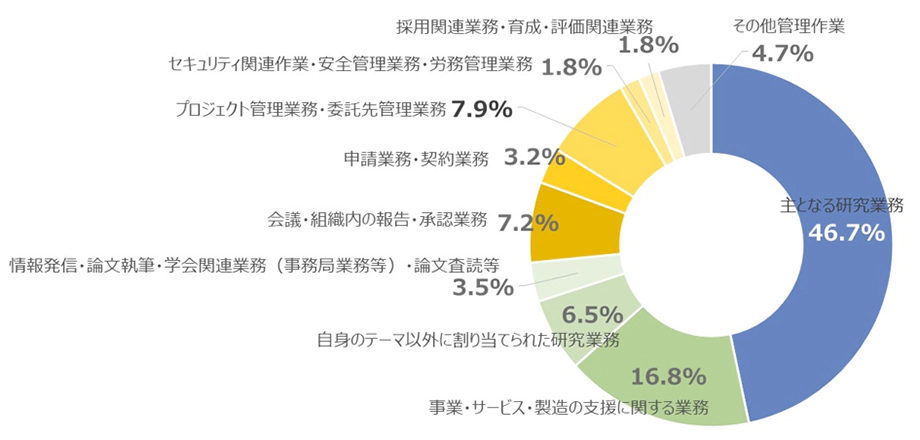

本調査では、研究者の業務内容を可視化する目的で、業務時間の内訳を調査した。研究業務を10項目に分類し、それらが業務時間に占める割合を聴取した※4。その結果、業務時間の割合として、下記の結果が得られた。(図9)

- 業務時間に占める「主となる研究業務」の割合は46.7%

- 事業化・サービス化、自身のテーマ以外の研究テーマ、情報発信等、研究に関りのある業務の割合は26.8%

- 会議・組織内の報告・承認業務、申請業務・契約業務、プロジェクト管理といった管理系業務の割合は26.5%

以上の結果より、研究者は、自身の専門分野に関係する研究に割り当てられる時間は、業務時間の半分程度で、その他研究業務や管理系業務にも多くの時間を費やしていることが明らかとなった。

図9 研究者の労働時間の内訳(n=819)

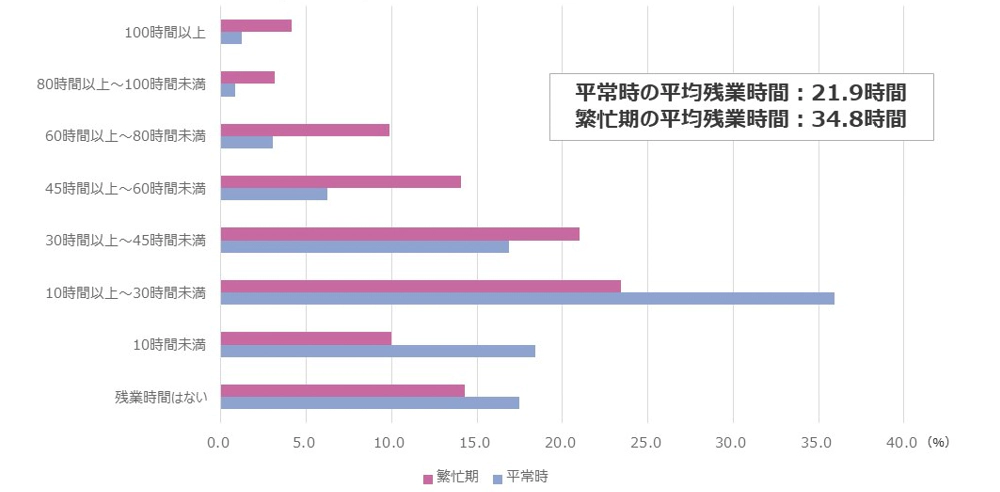

残業時間については、平常時の月間平均残業時間が21.9時間、繁忙期の月間平均残業時間が34.8時間という結果が得られた。(図10) 残業時間が極端に長い研究者も一定数存在するものの、3人に1人は残業時間が10時間未満、あるいは、残業がない、と回答しており、一般的な有職者の月間平均残業時間※5と同等の水準の結果が確認された。

図10 月間平均残業時間(n=819)

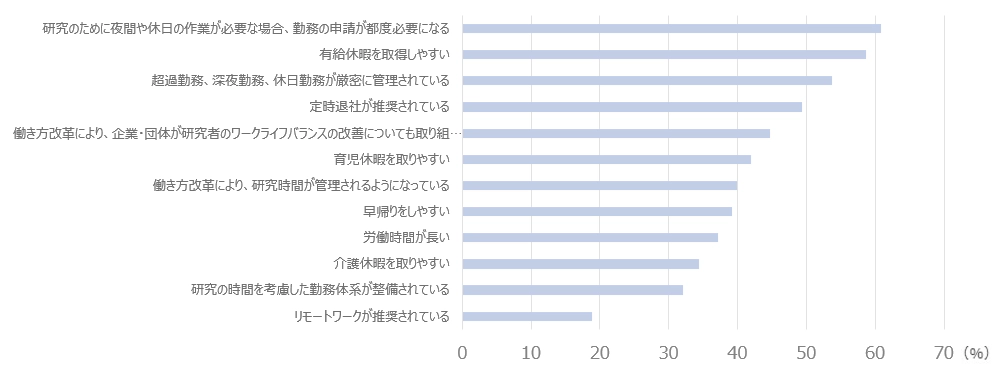

研究者の労務環境については、超過勤務、深夜勤務、休日勤務、休暇取得など労務管理が厳密に管理されている一方で、研究時間を考慮した勤務体系が整備されているという回答は少なかった。(図11) 研究内容によっては、所定労働時間の範囲を超えて日をまたいだ実験、計算検証が必要になるケースも少なくない。働き方改革の浸透に伴い、ワークライフバランスを取りやすい環境が整備されつつあるものの、研究業務の特性を考慮した制度整備までは行われていない実態が明らかとなった。

図11 労務環境の整理状況(n=819)

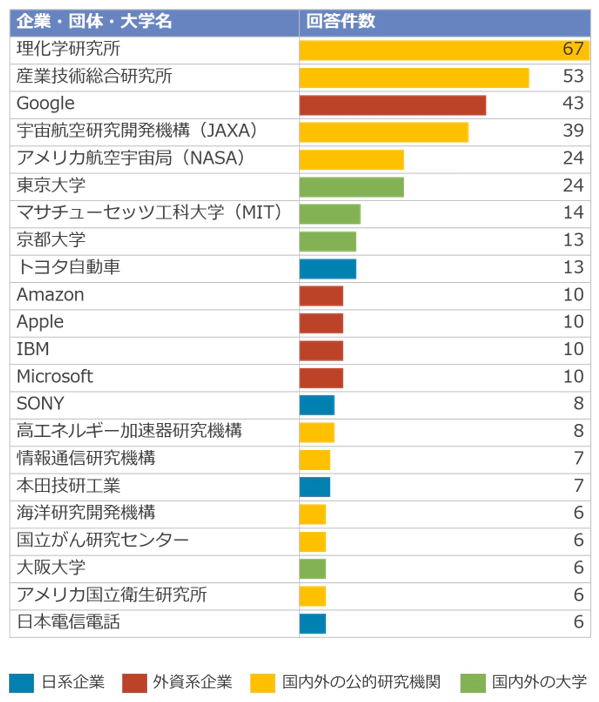

4. 理想の職場

日本の研究者は、どのような環境を理想的な研究の場と考えているのだろうか。本調査では、調査対象者が働きたい研究機関として、日本・海外それぞれ3箇所までの回答を得た。その結果、図12に示すように、独立行政法人や大学、外資系企業を志向する研究者が多くみられ、日系企業をあげる研究者は相対的に少ない結果となった。

回答者の自由回答からは、日系企業では「予算獲得や調整、経営陣への説明に労力がかかる」、「研究を理解しない経営層・管理職に対する不満がある」、という声が確認された。このことから、日系企業の研究部門は、調整や説明など研究以外の管理に力を割かれてしまうことや、自身の研究への理解が得られにくい風土に対する懸念により、研究者から選ばれにくい状況だと推測される。

また、外資系企業に対しては、日系企業と比較して、研究者を尊重し成果やスキルに見合った高い報酬を用意する傾向が強い、という意見が得られた。

図12 日本の研究者が働きたいと考える研究機関(n=819)

5. 研究環境に対する満足度

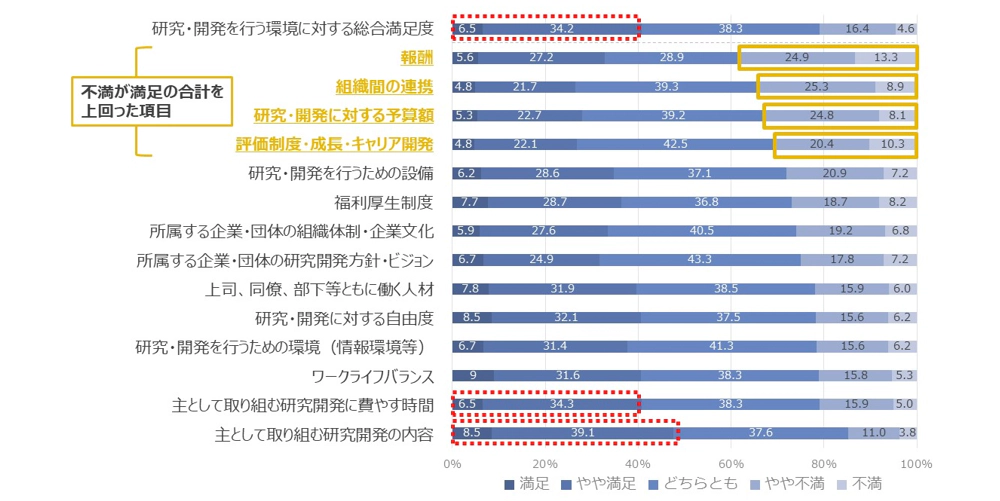

続いて、研究開発を行う環境に対する満足度/不満度について、予算や設備、経営方針、評価・報酬など、業務を取り巻く代表的な14項目を対象に調査した。(図13)

図13 研究環境に対する満足度(n=819)

「研究・開発を行う環境に対する総合満足度」や「主として取り組む研究開発の内容」は、満足度が高く自身の希望する研究に従事できている研究者の割合が高いことが見て取れる。

また、3章で示したように、研究者が「主となる研究業務」に費やす時間は50%程度という結果が得られたが、「研究開発に費やす時間」については、不満が少ないことが確認された。一方、「報酬」「組織間の連携」「研究・開発に対する予算額」「評価・成長・キャリア開発」については、不満のスコアが満足のスコアを上回る結果となった。

以上より、研究者全般の傾向として、自身が取り組む研究そのものに関して満足しているものの、組織間の連携、予算、評価、報酬に関して不満を持っているという結果が得られた。これらの4つの不満を研究者から見た研究業務における問題点として詳細に分析する。

(1) 報酬

(2)組織間の連携

(3)研究・開発に対する予算額

(4)評価制度・成長・キャリア開発

6. 研究者から見た、研究業務における問題点

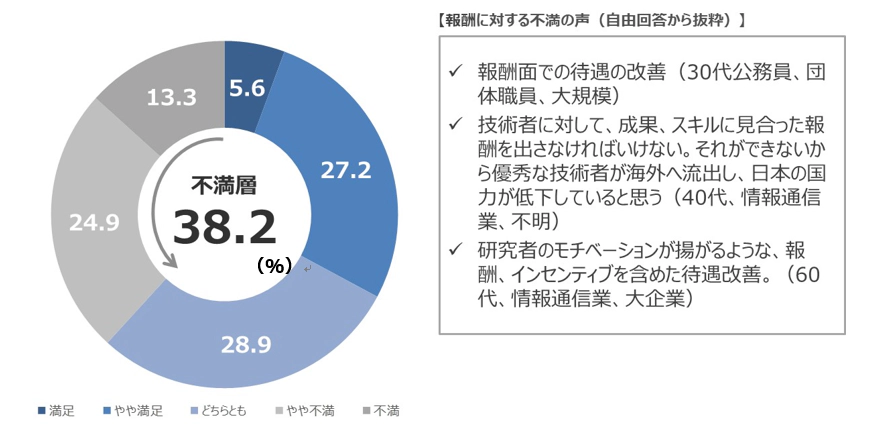

(1)報酬

日本の研究機関の報酬額は、グローバル水準と比較して低いと言われている。※6本調査の結果でも、外資系企業の年収は日系企業・団体の約1.3倍であることが示された。また、本調査の自由回答内でも、最先端技術の研究・開発に従事する研究者の報酬の低さも問題点として指摘する声が見られた。

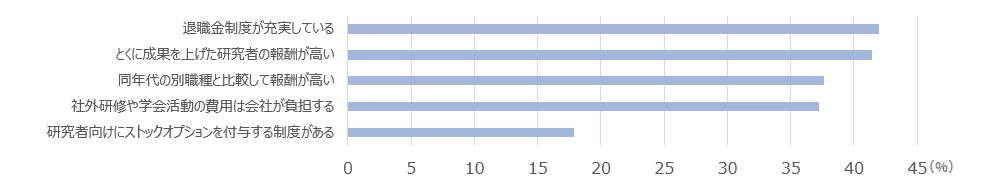

とくに、研究環境に満足している研究者(満足者)と満足していない研究者(不満足者)から、自身の勤務先の環境にあてはまる項目を聴取したところ、「退職金制度」や「成果を上げた研究者への報酬」の有無に、大きな差が生じていることが確認された。(図15)

一般的に、報酬面では、研究者の能力に対する報酬が低すぎるという指摘もある。例えば、2019年7月に世界で初めて小惑星にクレーターを形成し試料を採取するミッションを実施したJAXAのはやぶさ2プロジェクトでは、プロジェクトを担う常勤職員の平均年収が840.7万(2016年度)という記事が話題となった。※7。

国内でもNTTデータ、SONYといった企業が優秀な研究者・技術者の報酬を引き上げるニュース※8,9が2018年から立て続けに発表されているように、日本の研究開発組織全般で、人材流出を食い止めるために報酬の見直しも行われている。

図14 報酬に対する満足度(n=819)

図15 自身の勤務先環境における「報酬」に関する取り組み状況(満足者/不満足者の回答差分)

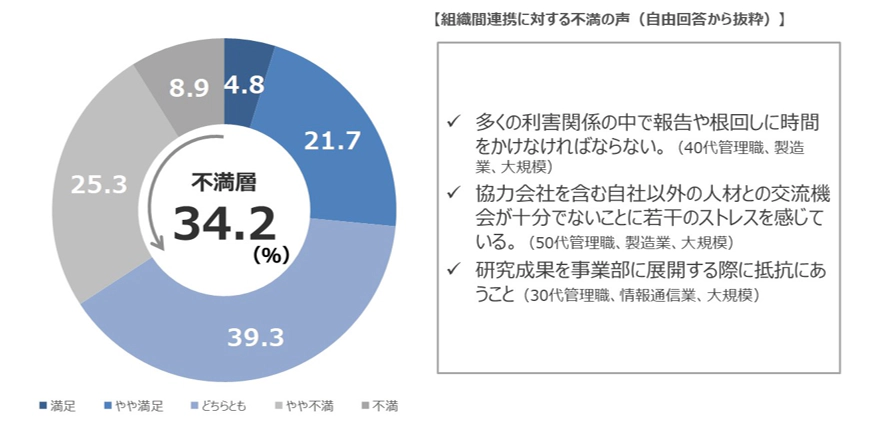

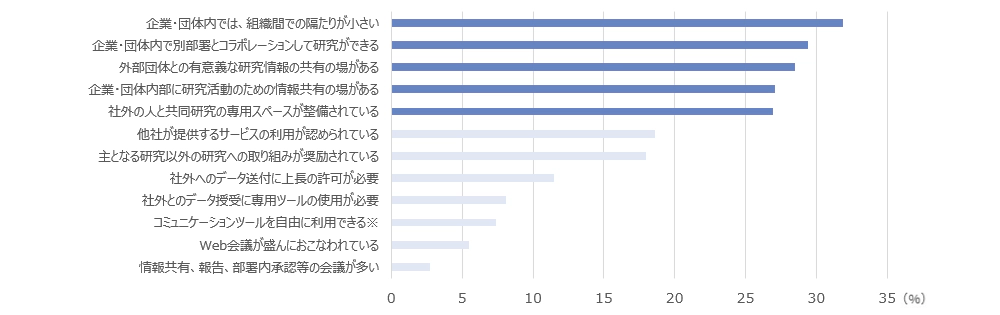

(2)組織間連携

本調査では、組織間連携とは、「同一企業・団体内の自組織と他組織の連携、および社外との連携」と定義し、オープンな研究開発を促進する施策への取り組み状況を確認した。組織間連携に満足している研究者(満足者)と満足していない研究者(不満足者)を比較すると、企業・団体内の研究活動の情報共有・コラボレーション(フューチャーセッション)や社外との交流、共同研究など、組織を超えたオープンイノベーションの有無に、大きな差が出ている。

一方で、コミュニケーションツールの利用等については、満足者と不満者で大きな差は生じていない。(図17) このことから、コミュニケーションツールよりも、交流の機会や連携の円滑化など、企業が主導する施策の有無が、組織間連携の満足度に影響を与えていることが明らかとなった。

また、本調査内の自由回答では、社内・団体内で組織をまたいで活動する場合の承認や事前調整の煩雑さに対する不満の声が多く挙げられていた。

とくに、大企業の研究開発部門はその傾向が顕著であり、部門間で連携して研究する場合の、関係者の承認の取り付けに時間と労力がかかることが明らかとなった。このような社内・団体内の風通しの悪さや、承認プロセスの煩雑さは、研究を阻害する大きな要因になりうるだろう。

図16 組織間連携に対する満足度(n=819)

図17 自身の勤務先環境における「組織間連携」に関する取り組み状況(満足者/不満足者の回答差分)

※コミュニケーションツールとは、Slack、Skype等のサービス・アプリケーションを指す

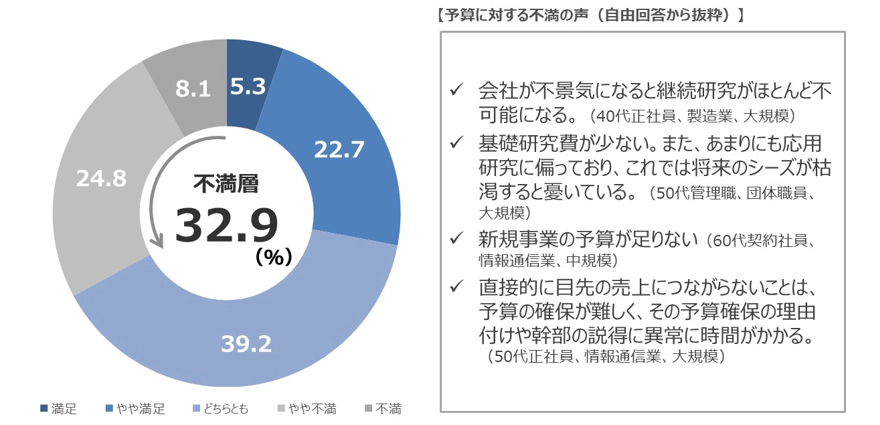

(3)研究・開発に対する予算額

研究予算に関しては、国の政策でイノベーション創出を目的とした投資の重要性が指摘されている※10が、本調査でも、研究者からは、予算に対する不満が大きいことが分かった。

とくに、企業・団体への、基礎研究への投資額・新規事業の継続性に関する不満の声が多く確認された。

図18 予算に対する満足度(n=819)

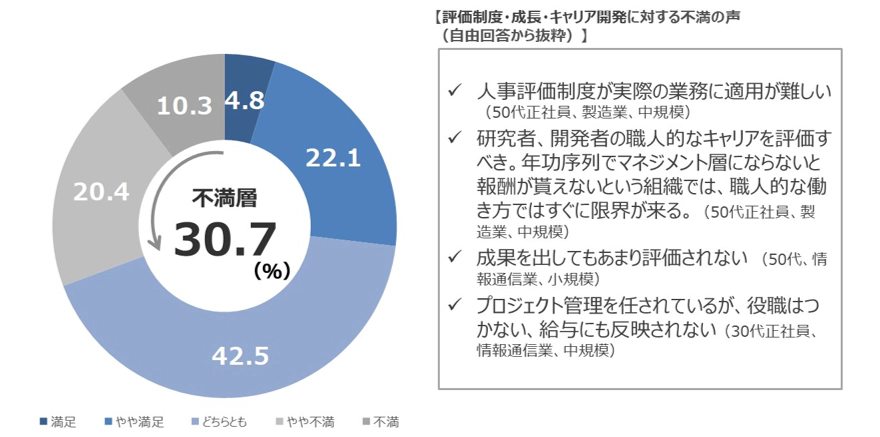

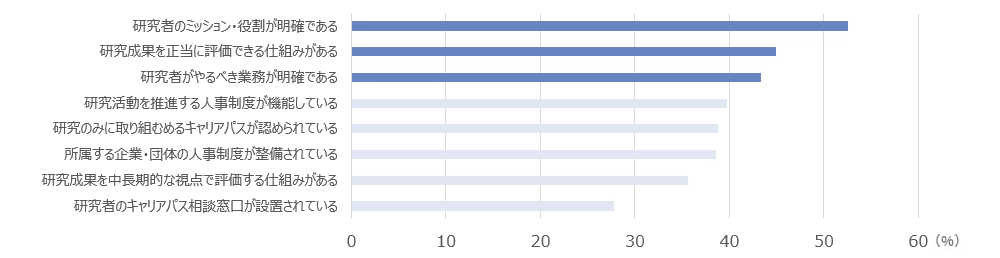

(4)評価制度・成長・キャリア開発

研究環境に満足している研究者(満足者)と満足していない研究者(不満足者)から、評価制度・成長・キャリア開発に関する勤務先の取り組み状況にあてはまる項目を聴取したところ、聴取したすべての項目において、満足者と不満者それぞれの勤務先の状況に大きな差が確認された。

とくに、研究者の役割、業務の定義が満足度に与える影響が大きいことが示唆されている。(図20)

図19 評価制度・成長・キャリア開発に対する満足度(n=819)

図20 自身の勤務先環境における「評価制度・成長・キャリア開発」に関する取り組み状況(満足者/不満足者の回答差分)

7.結論

本調査によって、研究者が業務上、問題意識を持つ(1)~(4)について、下記が明らかとなった。

(1)報酬

- 報酬は研究者の不満が最も高い項目

- 外資系企業に所属する研究者の平均年収は、日本の企業・団体に所属する研究者の約1.3倍

- 退職金制度の整備は、ストックオプション付与等の報酬プランの策定よりも、研究者の満足度に影響を与える

(2)組織間連携

- コミュニケーションを円滑化するツール導入やインフラ整備よりも、組織をまたいだ研究やワーキンググループの推奨、外部との情報共有の場の設定等、企業・団体によるオープンイノベーションの推進施策が、研究者の満足度に影響を与える

- 日本の企業・団体では、部門間の連携のために事前調整や承認を求められる傾向が強く、とくに調整業務に時間と労力をかけている研究者が多い

(3)研究・開発に対する予算額

- 所属する企業に対し、基礎研究、および新規事業への継続的な投資を求める研究者が多い。

(4)評価制度・成長・キャリア開発

- 研究者の評価の仕組み整備の前提として、研究者の役割・業務の明確化が必要

前述したように、本調査では、多くの研究者が、標準的な労務環境のもと、自身の希望する研究に従事できていることが確認された。一方、上記(1)~(4)の問題点から、研究者は、研究そのものではなく、研究を推進するうえで直面する組織構造や、組織が設定する評価・報酬などの人事制度に不満を感じていることが分かる。

8.おわりに

冒頭でも記載した通り、近年では研究開発を取り巻く環境が急速に変化している。とくに、AIやクラウド基盤といったテクノロジーの発展、そして他社との協業やオープンなコミュニティでの開発などオープンイノベーションの取組の普及は、研究環境を劇的に変化させている。

しかし、本調査で確認された研究者目線の問題点は、テクノロジーの進化に対し、組織内のルールや制度、業務プロセスの整備が追い付いていない実態を示唆していると考えられる。

日本の企業・団体の研究開発力を強化するためには、研究開発投資だけではなく、研究開発そのものを推進させる取り組みが必要であり※11、とくにテクノロジーの進化を捉えて組織を変革させていく必要がある。今後は、研究を推進する機能の在り方から、研究開発部門を抱える組織のあるべき姿を検討していきたい。

調査概要

調査委託先: | 株式会社マクロミル | ||

|---|---|---|---|

調査方法: | インターネットリサーチ | ||

調査期間: | 【SCR調査】 2019年3月28日(木)~3月31日(日) 【本調査】 2019年3月28日(木)~3月31日(日) | ||

有効回答者数: | 819人 | ||

調査対象: | 20代~60代の男女 | ||

調査地域: | 全国 | ||

回答対象者条件: | 〇条件

〇割付

| ||

※1 出典:SAP Business Innovation Update 「研究開発に押し寄せる環境変化と日系企業の現状」

https://www.sapjp.com/blog/archives/4493

※2 出典:内閣府 「統合イノベーション戦略2019(概要)」

https://www8.cao.go.jp/cstp/togo2019gaiyo.pdf

※3 総務省統計における15-64歳の就業人口の男女比は55:45

出典:総務省統計局 「労働力調査(基本集計) 2019年(令和元年)7月分 (2019年8月30日公表)」

http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/index.html

※4 本項目群は、研究者への直接ヒアリングから得られた、実際に発生している業務を、性質別に集約して分類

※5 OpenWorkによる2018年残業時間レポートでは、一般的な有職者の月間平均残業時間は28時間

出典:働きがい研究所 by OpenWork 「2018年『OpenWork 残業時間レポート』」

https://www.vorkers.com/hatarakigai/vol_54

※6 出典:藤本昌代 「科学技術系研究者・技術者の処遇と社会的相対性」(『日本労働研究雑誌』 2005年8月号)

https://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2005/08/pdf/P049-057.pdf

※7 出典:PRESIDENT Online 「はやぶさ2の技術者は年収800万で十分か」

https://president.jp/articles/-/29344?page=4

※8 出典:NTTデータ ニュースリリース 「新サービスの創出のための新雇用区分の創設~外部人材の採用強化にむけた制度の新設~」

https://www.nttdata.com/jp/ja/news/release/2018/120400/

※9 出典:『日本経済新聞電子版』 2019年6月3日 「ソニー、デジタル人材の初任給優遇 最大2割増730万円」

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO45595230S9A600C1MM8000/

※10 内閣府の策定する第5期科学技術基本計画では、科学技術イノベーションの推進機能強化施策として、官民合わせた研究開発投資の確保が提示されている

出典:内閣府 「第5期科学技術基本計画 概要」

https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/5gaiyo.pdf

※11 出典:みずほ総合研究所 みずほリポート 「日系企業の競争力低下要因を探る」

https://www.mizuho-ri.co.jp/publication/research/pdf/report/report10-0929.pdf