1 国内食品流通プレイヤーにとっての「SDGs」の位置づけ

2015年の国連総会でSDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)が制定され、6年が経過した。近年では中期経営計画にSDGsに関する具体的なアクションを明記する企業が増加するなど、その認識は単なるスローガンから解決すべき課題へと徐々に変化してきている。とりわけ国内食品流通業界の各プレイヤーにおいては「フードロス」「グリーン物流」という2つの観点において、SDGsは社会的課題であると同時に、ビジネス存続のための重要な経営課題と位置づけられている。

(1) フードロス

国内の食品ロス(=まだ食べられるにも関わらず、廃棄を行っている)発生量は、年間約600万トン※1にものぼる。食品ロスは、「もったいない」という観点のみならず、後処理としての輸送・焼却によるCO2排出量の増大にも影響を及ぼすことから、SDGsにおける重要課題として捉えられている。

一方で国内食品流通プレイヤーにとって、フードロスは社会的課題であると同時に経営に大きなインパクトを与えるビジネスイシューでもある。例えば、食品スーパーにおける食品ロスの発生金額は2018年度で4490億円※2と推計されているが、同年の食品スーパーの売上総額は約10.8兆円、売上高営業利益は1498億円※3であることから、そのインパクトの大きさが伺える。

(2) グリーン物流

国内食品物流に求められるサービスレベルは、在庫保管を行うバックヤードのスペースが小さい店舗の増加、消費者のニーズの多様化、店舗が要求するサービスレベルの向上などにより多様化および高度化が進んでおり、小ロット・多頻度配送の増加による物流効率の低下が加速している。

特に食品流通の中でも環境負荷の高いのはコールドチェーン(冷凍・冷蔵品の物流)である。

ここでは、商品の品質を保つため、徹底した温度管理の中で輸配送・各物流拠点でのオペレーションが構築されており、このための設備における電力消費は激しい。特にチルド(要冷)品は凍らせても常温にしても品質が低下するなど、管理難易度が高い。その上、消費期限の短い日配品が多いカテゴリでもあるため、輸配送ルートの構築難易度が高く、メーカー直送が多い。そのため市場全体で見れば非効率な物流ネットワークとなりやすい。

近年では、低温市場の需要拡大に伴い低温物流市場も拡大を続けており、環境負荷の抑制と物流ネットワーク増強の両立は、SDGsの観点から業界全体の課題といえる。

グリーン物流もフードロスと同様、国内食品流通プレイヤーにとって、SDGsと表裏一体のビジネスイシューとして認識され始めている。

国交省・経産省・農水省は、ホワイト物流推進運動の一環として、以下のとおりドライバーの働き方改革のための規制強化を決定した(いわゆる2024年問題)。

■中小企業の月60時間超の時間外労働の割増賃金率引き上げ(現状:25%以上→50%以上)

■トラック運転者への時間外労働の上限規制の適用(現状:上限規制なし→年960時間以内)

これらの規制強化は物流人件費の高騰に直結し、最終的に製・配・販各プレイヤーの物流コスト増に大きな影響を与えると懸念されている。

(3) 課題解決に向けた取り組みの状況

このような状況の中、国や各流通プレイヤーにおいては食品ロスおよびその解決に向けた取り組みが進められてきている。

(例)

国 | 事業系食品ロスを、2030年度までに2000年度比で半減するとの目標を設定した。 | ||

|---|---|---|---|

農林水産省 | いわゆる「1/3ルール」の改革に向けて、事業者を巻き込み納品期限の緩和に取り組んでいる※4。 | ||

ニチレイロジグループ/日立 | IoTを活用した冷凍設備の運用・保全効率化ソリューションを実用化し、運転・音・画像データ解析や故障予兆診断により、約20%の運用・保全コスト削減。 | ||

しかし、このような取り組みが多く進められる中で、未だ「抜本的な改革」には至っていないのが現状である。例えば、消費者庁が推進するフードバンク活動による食品ロスの削減量は3808トン(2015年)と、食品ロス発生量全体に占めるインパクトは極めて小さい。

※1 農林水産省、2018年調査

※2 みずほ総合研究所レポート(2019年8月1日)

※3 食品スーパーマーケット白書(2019)よりNTTデータ経営研究所試算

※4 農林水産省、2017年

2 SDGs実現を阻む課題

フードロス削減やグリーン物流推進が経営課題として認識され様々な取り組みが推進される中、なぜ依然として抜本的な改革に至らないのであろうか。その原因は、国内食品流通市場の特徴と、これに由来する構造的な課題に起因すると考えられる。

(1) 国内食品流通市場における特徴 〜複雑なプレイヤー構造〜

まず前提として、国内食品流通市場構造の特徴を理解する必要がある。

1つ目の特徴として、日本の食品小売市場は、欧米他国に比べて圧倒的に寡占化が進んでいない市場である点が挙げられる。国内小売市場(食品以外も含む)の市場規模146兆円(2020年)に対し、国内トップシェアのイオングループの小売事業の売上総額は7.9兆円で、そのシェアは5.4%にしか満たない※5(ちなみに米国トップシェアのウォルマートは10%※6)。家族で経営する個人商店(いわゆる「パパママストア」)が数多く残るのも、日本特有の市場環境と言われている。

もう1つの特徴として、商社や卸などの中間流通業者が多階層関与する複雑な取引構造であることが挙げられる(図1)。日本のW/R比率※7は2.43で※8ありアメリカ(1.59)に対して高水準である。特に、「商社」という概念は日本独特なもので、ある総合商社の方によれば、海外の人に商社の概念を理解してもらうことは非常に難しく、「Shosha」というオリジナルのビジネスモデルとして説明されるそうだ。

図1| 国内食品流通における主な取引パターンの例

出所| NTTデータ経営研究所にて作成

(2) SDGs推進を阻む課題① 〜「小売最適」による取り組みの限界〜

現状、国内食品流通市場における需給や物流最適化の取り組みの多くは、川下に位置する小売へのメリットを中心に推進されている。しかし、小売の寡占性が低い状況において、「多数の小売に向けた個別最適」はバリューチェーン全体最適とはなりづらく、卸やメーカーにとって非合理な需給管理・物流構造を強いられることも少なくない。もっとも、必ずしも小売中心が悪とは言えない。実際に米国ではウォルマートが中心となり需給・物流の最適化の取り組みを推進してきたが、市場シェアが高いため、図らずもバリューチェーンの全体最適につながっている。

(3) SDGs推進を阻む課題② 〜経済合理性に依らない取引関係〜

国内食品流通市場における取引関係は、必ずしも経済合理性だけで成立しておらず、過去の付き合い・関係などの理由で成立しているケースが多く存在する。そのため、合理性の旗印だけを掲げた構造改革は、実際にはスムーズに進まないケースが多い。

以上①②の構造的課題ゆえ、現状のSDGs関連施策はいずれも必然的に個別取り組みとして矮小化され、その効果も限定的に留まっていると考えられる。

※5 商業動態統計及びイオングループ2020年度決算資料よりNTTデータ経営研究所が試算

※6 NRF及びウォルマート決算資料よりNTTデータ経営研究所が試算

※7 W/R(Wholesale/Retail sales ratio):卸売販売額に対する小売販売額の比率。値が高いほど、その市場における卸取引の影響が大きいことを示す。

※8 日本は商業態統計より2020年度の値、アメリカはセンサス局のレポートより、2019年度の値

3 バリューチェーン横断での改革推進に向けた要件

前述の構造的課題を抱える中で、製・配・販一体となったバリューチェーン横断(水平/垂直)の取り組みとして実効的な改革を推進するためには、DXによる「仕組み」の構築も重要であるものの、業界全体を動かす「仕掛け」が併せて重要になると考える。具体的には、次の点を抑える必要がある。

(1) 非競争領域(協調領域)の見極め

まずは、取り組みにおける競争領域と非競争領域の見極めが必要と考える。この際に重要な点は、「商流で競争し、物流は協調すべき」というような大枠の考え方だけでなく、具体的な機能レベルでプレイヤー間の認識を揃えることである。

例えば、グリーン物流に向けた共同物流の検討を行う場合、あるプレイヤーにとってはムダの原因と捉えている「小ロット・多頻度配送」という事象を、別のプレイヤーは「顧客要望への柔軟性」として強みと捉えているケースが存在する。このように、機能レベルでのすり合わせを行わないまま検討を進めてしまうと、企業間でリスク・リターンの考え方に歪みが生じ、検討が頓挫する原因となりやすい。

(2) 利益配分をコントロールする主体

次に、取り組みで生じた効果を、明確な考え方をもって各プレイヤーにシェアする主体を設定することが必要である。

食品流通バリューチェーン全体最適の取り組み効果は、直接的には川上側に現れるケースが多い。例えば、フードロス削減に向けた需給コントロールの高度化を行う場合、現状で課題感が最も大きいのはブルウィップ効果※9の影響を受けるメーカーであり、当然、生産ロス・在庫ロス両面で直接的な効果を享受するのもメーカーの比重が大きい。このような取り組みに川下の小売を巻きこむためには、取り組みの効果を誰がコントロールするかという点が非常に大きな論点となる。

※9 ブルウィップ効果:バリューチェーンの川下(小売)で発生した需要変動が、川上(卸・メーカー)に行くほど大きな需要変動として影響する現象。

4 バリューチェーン横断での改革に向けた、取るべき戦略の方向性

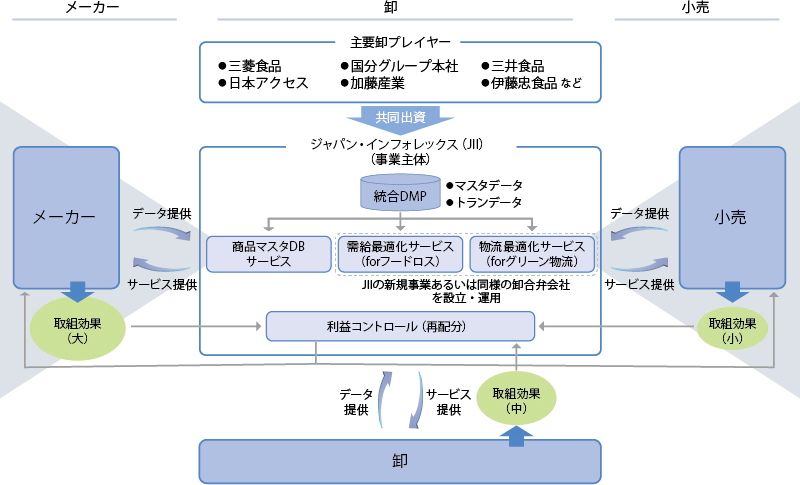

では実際に、誰が非競争領域を見極め、利益配分をコントロールできる主体となるのか。国内においては、「大手卸による共同推進の枠組み」が最も有効かつ実現性が高い方法であると考える。図2に卸主導でのサービス提供イメージを示す。

(1) 唯一寡占性が高いプレイヤー構造

寡占化が進んでいない国内食品市場において、食品卸業界は大手6社(三菱食品・日本アクセス・国分グループ本社・加藤産業・三井食品・伊藤忠食品)で17%のシェアを占める※10。比較的寡占性が高いことから、国内における製・配・販プレイヤーの中では、業界横断の取り組みを最も主導しやすい。

(2) プレイヤー調整機能としての優位性

大手卸は、川上(メーカー)/川下(小売)両方、さらには物流を担う3PLベンダーなど、SDGsの実現に向けた関係プレイヤー全てとの間で取引を行っていることから、非競争領域の見極め/利益配分のコントロール役として機能しやすい。

(3) 共同でのデータ管理基盤を保有

フードロス削減に向けた需給コントロールの高度化や、グリーン物流の推進に向けた物流の最適化にあたっては、各プレイヤーのマスタデータ(商品・拠点など)/トランデータ(販売・出荷・生産など)を共同で保有し、利活用する仕組みが必要になる。これらのデータは競合他社には開示できない機密情報を含んでおり、その扱いに関しては非常にデリケートな問題となるため、運用母体の検討は困難を窮する。

この点において、既に食品卸業界ではJII(ジャパン・インフォレックス)という会社を共同出資にて設立し、メーカー・卸間における共同商品マスタデータベースを構築している。このことから、SDGsの推進に向けた仕組み構築の上でも、JII自体の機能を拡張、あるいはJIIでデータを扱い、JII同様に卸共同での出資する新たな運用母体がサービサーとなることで、この問題をクリアすることが可能と考える。

図2| 卸主導によるバリューチェーン横断での改革推進イメージ

出所| NTTデータ経営研究所にて作成

※10 商業動態統計および各社IR資料より、NTTデータ経営研究所が試算

最後に ~あるべき姿の構想よりも、スモールスタートによる成功体験の構築から~

「バリューチェーン全体最適」というお題を掲げるのは簡単だが、これまで述べた複雑な事業環境の中で、構想を実現まで完遂することは非常に難しい。このような状況では、To-Beモデルを机上で描き切り、これに対する合意をもって実行へと移すアプローチは不可能に近いだろう。まずは主要プレイヤ―の中で限定したターゲット領域を設定し、PoCによる成功体験(=実際に創出した効果)をもって継続検討の合意を取り、徐々にターゲットを広げていくアプローチが、構想を実現まで完遂するための唯一の道ではないかと考える。