はじめに

「デジタルツイン」は、現実世界で得られたデータに基づいて、デジタル空間で同様の環境を再現・シミュレーションし、得られた結果を現実世界にフィードバックする技術である。デジタルツインは2003年にMichael Grievesに提唱※1されて以降、製造業を中心に活用が進んでいる。製造業におけるビジネス的な意義や活用事例などについては既に多くの優れた文献・報告が存在するので割愛するが、そのほとんどのすべてのケースにおいて、デジタル化の対象は製造機械などに限られており、本格的に「人間」を対象とする開発は行われていない。実世界における機械と人間のインタラクティブな関係を考えると、 ”人間 “が主な対象としてデジタル空間に存在しない、現在のデジタルツインは「不完全」と言える。

既に、顔や動作に表情モデルや筋骨格モデル等を活用し、外面を人間に模したデジタルエージェントは存在しているが、人間およびその中枢的な組織である脳は、機械と比べて極めて複雑な存在であり、感情などの情動的な変化や意思決定などの内面的な要素を模してデジタル化・モデル化することは困難であった。しかし、近年の技術革新により、人間の身体的特徴や、価値観・嗜好・パーソナリティなどの内面的な要素を再現するデジタルツイン(=ヒューマン・デジタルツイン)の実現可能性は高まっている。実際の人間の行動や意思決定をシミュレーション可能なヒューマン・デジタルツインが実現すれば、産業分野でのデジタルツインのようにビジネスに大きな変革を与えるだろう。

本稿では、ヒューマン・デジタルツインのビジネス的な意義や事例とともに、その実現に向けて重要となる脳科学などの先端技術を概観する。

なぜヒューマン・デジタルツインが必要なのか

そもそもなぜヒューマン・デジタルツインが必要なのか。それには現代のビジネストレンドの変化が大きく関与している。

■ パーソナライズドプロダクトへの需要の高まり

消費者の価値観は少品種大量生産大量消費の時代から大きく変化し、現在の消費者は「多くの人にとって良いもの」よりも「自分に合うもの」を求めている※2。このトレンドはHyper-personalizationとも呼ばれ※3、消費者の体型に合った服や靴を作成・提供するサービス、消費者の生活習慣や運動習慣に応じた最適なフィットネスメニューを推奨するサービス、消費者の肌状態・生活習慣に合わせた化粧品の調合サービスなど、消費者一人ひとりに最適化されたパーソナライズドプロダクトの例は枚挙に暇がない。この潮流は今後多くの業界・業種に広がり、より一層加速していくことが予想される。

パーソナライズドプロダクトの提供価値を最大限に高めるためには、消費者一人ひとりの価値観や嗜好だけでなく、その時々に応じて変化する消費者の心理・身体の状態なども的確に把握した上で最適なプロダクトを作成・提供する必要がある。そのためには、消費者一人ひとりを深く理解することが重要であり、そのための方法論として、心理学・認知科学・神経科学などを含む脳科学的アプローチが有効であると考えられる。脳は価値観、嗜好、意思決定などの人間の主要機能を司る中枢的組織の一つであるからだ。人間の価値観、嗜好、意思決定などについては脳活動からその多くが説明・予測可能であることが、fMRI(機能的核磁気共鳴画像法)研究により示唆されている。例えば、商品を提示した際の消費者の脳活動をfMRIで計測・評価した結果、人間の報酬系を司る側坐核をはじめとして内側前頭前野、右側島皮質などの脳活動から商品の購入を予測できることが示されている。こうした研究は、人間の意思決定を推測するファクターとして「脳」が有用であることを示唆している※4。脳科学的なアプローチを用いることで、消費者一人ひとりの価値観、嗜好、行動・意思決定パターンなどを把握することができれば、より高度なパーソナライゼーションプロダクトが開発・提供可能になるだろう。詳細については次章以降で後述する。

■ ビジネスプロセスの高速化

現代のビジネスでは、情報技術を用いたBPR(業務改革)やDX(デジタルトランスフォーメーション)の加速も相まってビジネスプロセスの効率化・高度化が図られている。迅速にプロダクトを企画・開発し、市場に提供し、フィードバックを受けてプロダクトを修正・改良するプロセスを如何に速く駆動させるかが勝負のカギを握ると言っても過言ではないだろう。

現在市場に存在するパーソナライズドプロダクトは、消費者購買履歴やプロダクト使用時のビッグデータに基づく機械学習的なアプローチを採用しており、端的に言えば 「使えば使うほど消費者にフィットする」ように設計されているものが多い。そのため消費者データの蓄積・分析が効果的なプロダクト開発に重要であることは間違いない。しかし、プロダクトを消費者に提供し、消費者の反応・評価をデータとして取得し、当該データに基づいてプロダクトを消費者にフィットさせるという一連のプロセスには多くの時間を要する。この間に消費者が価値を実感できなければ、最悪の場合、他社プロダクトへのスイッチが発生する恐れもある。つまり、消費者の利用開始から消費者個人にパーソナライズされるまでの時間的ギャップを如何に短縮化(=パーソナライズの高速化)するかが重要になる。

この課題の解決方法の一つとして、データをゼロから収集・解析するのではなく、価値観、特性、嗜好などをシミュレート可能な「消費者モデル」を活用して、事前に消費者の反応・評価を予測することで、パーソナライゼーションに要する時間を短縮化することが可能になる。

脳は複雑であり、環境条件によって異なる反応を示すため、以上のようなアプローチは一見実現困難に考えられる読者もいるかもしれないが、最新の脳科学や人間研究と急速に進化するAIにより、その実現可能性は高まりつつある。次章ではその具体的な事例を交えて説明する。

ヒューマン・デジタルツインの定義・分類と活用事例

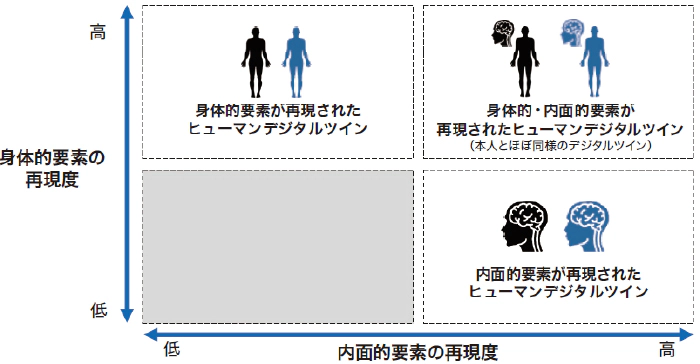

ヒューマン・デジタルツインに関して、現時点で共通的な定義は存在しない。そこで本稿では「人間の身体的要素(顔・身体の形状や大きさなどの個人の身体的特徴)および内面的要素(価値観、パーソナリティ、行動・意思決定の傾向などの個人の内面的特徴)をデジタル化し再現したデジタルエージェント」と定義する。

さらに、ヒューマン・デジタルツインのデジタル化・再現の度合いには程度の差異が存在することから、以下では四象限に大きく分類して論を進めていく(図1)。

図1| 本稿におけるヒューマン・デジタルツインの分類

出所| NTTデータ経営研究所にて作成

■ 身体的要素・内面的要素が再現されたヒューマン・デジタルツイン

この象限は、実在する個人とほぼ同様の特徴・機能を有するヒューマン・デジタルツインと言える。現時点でこのレベルに達している事例は存在しないが、ヒューマン・デジタルツインの最終形態はこの象限に該当するものになるだろう。

同様のビジョンを目指す事例として、日本電信電話(NTT)が掲げる「デジタルツインコンピューティング構想」が挙げられる。同構想は、同社の近未来スマートコミュニケーション基盤構想「IOWN(Innovative Optical and Wireless Network)」に含まれる構想であり、ヒト個人の身体的特徴のデジタル化に留まらず、ヒト個人の内面のデジタル表現(意識や思考など)により、ヒト個人だけでなく、ヒト同士のコミュニケーションなどの社会的相互作用の再現・シミュレーションの実現を目指す挑戦的な構想である※5。

身体的要素・内面的要素とも高いレベルでデジタル化・再現されたヒューマン・デジタルツインが実現した場合、ビジネスはどのように変わるだろうか。様々な変革が生じることが期待されるが、本稿ではプロダクトのパーソナライゼーションという領域を考える。

仮にそのようなヒューマン・デジタルツインが実現すれば、プロダクトのパーソナライゼーションは限りなく高度化・効率化されるだろう。前述の通り、現在、プロダクトのパーソナライゼーションとビジネスの高速化というビジネストレンドの変化が生じている。このトレンドに対応するためには、消費者一人ひとりに関する深く理解するとともに、当該理解に基づいてプロダクトを迅速にパーソナライズする必要がある。この対応策として、前者に関しては脳科学的アプローチ、後者に関しては脳モデルを用いたデジタルシミュレーションが有効であることは先に述べた通りである。そして、この対応策の完成形のひとつがヒューマン・デジタルツインであると考えられる。

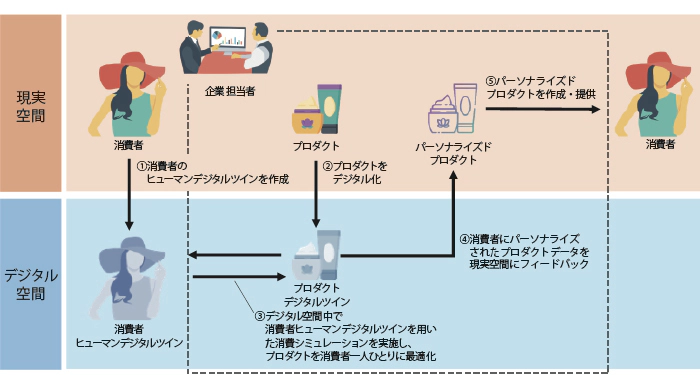

具体的には、企業は、消費者一人ひとりのヒューマン・デジタルツインを対象に自社プロダクトを提供し、デジタルシミュレーションを通じて個々の消費者への最適化を行う。デジタルエージェントであるヒューマン・デジタルツインを用いることで、パーソナライゼーションプロセスに要する時間は限りなく短縮化することができる。そして現実空間の消費者は、自身のヒューマン・デジタルツインを用いて最適化されたプロダクトを提供され、最初から自分自身にパーソナライズされたプロダクトを利用できるようになる(図2)。この仕組みが実現されれば、短期間で消費者一人ひとりに最適化されたプロダクトを作成・提供することが可能になる。まさに究極のパーソナライゼーションと言えるだろう。

図2| ヒューマン・デジタルツインによるプロダクトのパーソナライゼーションの流れ

出所| NTTデータ経営研究所にて作成

■ 身体的要素が再現されたヒューマン・デジタルツイン

身体的要素が再現されたヒューマン・デジタルツインとは、実際の人間と同様の身体的特徴を有するヒューマン・デジタルツインである。現時点で実現が最も進んでいるのは本象限のデジタルツインであり、Digital humanやVirtual humanなどの名称で商品化されている。例えば、ニュージーランドのAIスタートアップであるSoul Machinesは、3DCGを用いた仮想人間「Digital People」を作成している。Digital Peopleは実際の人間と見紛うようなリアリティを有しているだけでなく、心理学・認知科学・神経科学などの知見に基づいて人間の反射的・感情的・認知的プロセスをシミュレートし自律的に合成する独自のアニメーションエンジン「Digital Brain」が搭載されている。このため、Digital Peopleは豊かな表情表出などの人間的な行動を示し、あたかも実際の人間とインタラクションしているかのような体験を創出することができるという※6。同社Digital Peopleのビジネスユースケースとして、消費者と企業の顧客接点の高度化が挙げられる。具体的には、カスタマーケア、セールス&マーケティング、 ブランディング、トレーニング・教育などを目的としたデジタルチャネルにDigital Peopleを活用することで、顧客体験向上や顧客満足度の向上が期待できる。一例として、プロクター・アンド・ギャンブル(P&G)社では、女性インフルエンサーでDigital PeopleであるYUMIを開発し、同社のSK-Ⅱブランド商品の提案やスキンケアアドバイスを行う取り組みを実験的に発表した。表情豊かで人間的な行動を示すYUMIとのインタラクションは従来のチャットボットによる無機質的なインタラクションとは対称的である。マーケティングや対人コミュニケーションの研究領域において、相手の感情を読み取る能力や共感を示すことが極めて重要な役割を担うことは多数の文献で示されている※7。したがって人間的な行動を示すDigital Peopleはマーケティングツールとして無機質なチャットボットなどの既存ツールには無い効果・効用を発揮すると考えられる。さらに、ショッピングサイトなどで用いられる商品推奨バーチャルエージェント研究では、知性と親近感を感じるエージェント、特にVirtual humanエージェントが消費者の購買意思にポジティブな影響を与えるという報告もなされており※8、その有用性が支持されている。

Soul Machines社のDigitalPeopleをはじめとしてDigital humanやVirtual humanなどと呼ばれる既存プロダクトの多くは、実在する個人のデジタル化・再現ではなく、「実在しないがデジタル空間には存在する個人」(Digital individualとも呼ばれる)である。したがって、実在する人間(消費者)をシミュレートすることはできないが、デジタルチャネルの高度化・効率化を実現する新たなツールとして今後さらに導入が進むだろう。

一方で、実在する人間をデジタルツイン化する事例も存在する。例えば、アメリカのDigital Domain社では実在する人間あるいは過去に実在した人間のデジタルツインDigital Humanを開発し、新たなメディア体験・エンターテイメント体験の創出を目指している。具体的には同社は台湾でのイベントにおいてVirtual Teresa Teng(テレサ・テン)を発表。また、同社のDoug Roble氏はTED※9でのプレゼンにおいて、Digital Human技術を活用し、本人とデジタルヒューマンによるプレゼンを同時に実施するパフォーマンスを行った※10。

実在する個人(消費者)のデジタルツインの活用はメディア・エンターテイメント分野に限らない。衣料品業を中心に、消費者の身体サイズをデジタルデータとして取込み、消費者一人ひとりの体型にぴったりの衣服や靴を提供するサービスには既に多くの事例が存在する。これも身体のデジタルツイン化の一種であるとみなせるだろう。更に、身体の一部のデジタルツイン化ということであれば、心臓のモデル化は既に実用化レベルにある。身体のモデル化について、心臓などの身体の一部は既に完全なデジタルシミュレーションが実現している。仏ダッソーシステムズでは、パーソナライズド・デジタル・ヒューマン心臓モデルの研究開発・検証を目的としたLiving Heart Projectの成果をもとに、SIMULIA Living Heart Modelを開発している。本モデルは臨床データをもとに構築した健常者の心臓のデジタルシミュレーションモデルであり、臨床治療前に治療効果などをシミュレーションすることで、効果的な治療方法の選択を可能にしている。さらに、本モデルを教育、訓練、医療機器設計、試験、臨床診断などの基盤として活用することで、より効果的・効果的な医療の実現を目指している※11。

消費者一人ひとりの身体的特徴を完全に再現した高精細なデジタルツインを商品化している事例は現時点では殆ど存在しないが、身体サイズのデジタル化や、身体の一部モデル化などによってパーソナライズされたプロダクトを提供するサービスは既に存在する。現時点ではデータ化が比較的容易な領域や、物理的なモデル化が比較的容易な特徴に限られているものの、今後身体のセンシング技術やモデリング技術が発展することで、消費者一人ひとりの高精細な身体デジタルツインを活用したパーソナライズドプロダクトが創出されるだろう。

■ 内面的要素が実現されたヒューマン・デジタルツイン

内面的要素が実現されたヒューマン・デジタルツインとは、実際の人間と同様の価値観、嗜好、パーソナリティなどを有し、実際の人間と同様の意思決定を下すヒューマン・デジタルツインであると捉えることができる。前述の通り、価値観、嗜好、パーソナリティ、意思決定などの中枢が脳であることから、「消費者一人ひとりの脳のデジタル化・モデル化」とも言えるだろう。

現時点で、消費者一人ひとりの脳のデジタル化・モデル化を事業化した事例は存在しないが、fMRIをはじめとする脳計測技術の向上と普及により、脳のデジタル化・モデル化に向けた知見が蓄積されつつある。例えば、物事の好き/嫌い、画像や言葉などに対する印象としてのポジティブ/ネガティブ、経済的価値評価(損/得)などの価値観に関しては関連する脳部位が同定されつつあり脳活動から人間の価値観などを予測・再現するモデルの実現可能性は高まっている※12。また、Talukdarらの研究では、安静時(何も実施していない状態)の脳活動パターンから個人の意思決定能力(リスク認識や社会的規範など)を推測できることが示されている。この知見は、脳内に形成された脳ネットワークが個人の意思決定能力の基盤となっている可能性を示す知見として興味深い※13。同様の研究がその他にも多数報告されており、人間の価値観、嗜好、パーソナリティ、意思決定特性などのモデル化に向けた基礎的な知見として蓄積が進んでいる。さらに、近年はAIと脳科学の融合研究が盛んにおこなわれており、脳科学にインスパイアされたAIモデルや人間の脳と同様の働きをするAI研究も多数取り組まれている※14。AIと脳科学の融合による一部の脳機能を対象としたモデル化・シミュレーションの成功例として、NTTデータが提供するNeuroAIが挙げられる。NeuroAITM D-Plannerは、動画広告視聴時の印象評価結果とその際の脳活動データに基づいて開発したクリエイティブシミュレーション技術であり、独自の脳モデルに基づいて人間が動画広告を視聴した際の定量的かつ客観的な印象評価を実現している※15。クリエイティブAIには、クリエイティブ素材とその評価データを大量に収集・学習させることで未知クリエイティブ素材の評価を行うものが多いが、NeuroAIは人間の脳活動データを用いることで精度の高い予測を実現している。今後、同研究がさらに進展することで、脳のモデル化、すなわち人間の内面的要素が実現されたヒューマン・デジタルツインがより現実味を帯びてくるだろう。

ヒューマン・デジタルツイン実現に向けた課題

ヒューマン・デジタルツインはビジネス変革に大きく寄与する可能性を秘めているが、その実現に向けてはクリアすべき課題も存在する。本章では主要な課題を概観する。

■ 身体的要素が再現されたデジタルエージェントの課題

身体的要素を再現したヒューマン・デジタルツインを用いることで顧客接点を高度化できる可能性について述べたが、その実現(本格的な導入)のためにはヒューマン・デジタルツインの「内面」、具体的には人間とのインタラクションの完成度をより高める必要がある。現時点で、AIの対話機能は人間同士のインタラクションを代替できるほど優れていない。顧客接点によっては、消費者の悩みや課題を探るような会話や、怒りや不満を持つ顧客をなだめるような高度なインタラクションが必要となる場合もあるだろう。人間と機械(ロボット)のコミュニケーションにおいて、より人間らしい外見を有するロボットの方が信頼や共感を得やすいことが示されている。その一方で※16、人間とロボットのインタラクションにおいてはロボットの性能が信頼形成に重要であることが示唆されている※17。これらの知見は人間と機械のコミュニケーションにおいて、ロボットの外見と性能が高いレベルにあることが信頼形成に重要であることを示唆する。同時に、ロボットの外見に見合うような性能(本稿の場合は対話機能を指す)が備わっていない場合には、人間は失望し、信頼形成に至らない可能性を示している。

この課題に対応するためには、①AIの基本的な対話能力の向上 ②ヒューマン・デジタルツインが適用可能な顧客接点の選定、③人間とヒューマン・デジタルツインとの連携を前提とした業務の設計、が必要になるだろう。

■ 内面的要素が再現されたデジタルエージェントの課題

実際の人間と同様の価値観、嗜好、パーソナリティなどを有し、実際の人間と同様の意思決定を下すヒューマン・デジタルツインの実現にあたっては、技術的課題が大きな障壁となりうる。前述の通り、脳計測技術のAI技術の進展に伴い、その実現可能性は高まっているものの、現時点で脳のモデル化の実現例は限定的である。全脳シミュレーションを目的としたHuman Brain Project(EU)やBlue Brain Project(スイス、IBM)などにおいて長年にわたり多額の研究予算が投入されいるにも関わらず、いまだに達成できていないことからもその困難さがうかがえる。一方で、前述のNTTデータのNeuroAIのように一部脳機能の実現例も存在する。本領域で着実に成果を創出するためには、モデル化対象の脳機能の定義、脳計測や解析に長けた研究機関との連携体制の構築などにより部分的なモデル化を進めていくことが重要であると考えられる。

共通課題: 倫理的課題

個人の身体的要素・内面的要素を完全再現したヒューマン・デジタルツインは現時点では存在しないが、仮に実現したとすればその存在やそれを形成するデータ群は極めて機微な情報になるだろう。ヒューマン・デジタルツインがビジネス用途で流通されるようになり、本人の意図とは無関係に別の人間や組織に活用されるようになった場合には、大きな倫理的問題となる可能性が高い。ヒューマン・デジタルツインはビジネス変革をもたらす強力な方法論である一方で、自分自身と全く同じデジタル存在が作成・複製・流通されるというリスクもはらんでいる。適切な利用のためには、現在議論されている個人情報やプライバシーに関する議論の延長線として、その実現時の課題を検討する必要があるだろう。

総括

本稿ではヒューマン・デジタルツインのビジネスにおける意義や、その実現可能性などについて概観した。その実現や社会実装に向けてはクリアすべき課題は存在するものの、ビジネスに与える影響は計り知れない。IoTの普及と拡大により、既に現実世界の様々な物理的環境情報や物理的環境条件がリアルタイムでデジタル空間に取り込まれている。そこに「人間」の要素が加わることで、デジタルツインは現実世界をより正確に反映した「完全体」に近づくだろう。「人間のデジタルコピー」は実現性のないフィクションではない。これを近い将来に実現するものとして捉えることで、来るべき「真のデジタルツイン」という大変革を乗り越えることができるだろう。

※1 Digital Twin: Manufacturing Excellence through Virtual Factory Replication, White Paper (2014)

※2 経済産業省、「消費者理解に基づく消費経済市場の活性化」研究会報告書、2017

※3 Subramanyan, ‘What’s The Hype Around ‘Hyper-Personalization?’, Business 2 Community (2014)

※4 Knutson et al., ‘Neural predictors of purchases’, Neuron (2007)

※5 日本電信電話、 デジタルツインコンピューティングとはなに、 NTT R&D Website

※6 Soul Machines ホームページより

※7 Machleit et al., Describing and Measuring Emotional Response to Shopping Experience, Journal of Business Research (2000), Kidwell et al., Perceiving Emotion in the Buyer–Seller Interchange: The Moderated Impact on Performance (2007)

※8 Terada et al., Effects of Agent Appearance on Customer Buying Motivations on Online Shopping Sites, CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (2015) など

※9 TED: Technology Entertainment Designの略。世界中の著名人による講演会を開催・配信している。

※10 Digital Domain ホームページより

※11 Dassault Systèmes ホームページより

※12 Grueschow, M., Polania, R., Hare, T. A., & Ruff, C. C. Automatic versus choice-dependent value representations in the human brain. Neuron (2015), Chavez, Neural population decoding reveals the intrinsic positivity of the self. Cerebral Cortex (2016)など

※13 Talukdar et al., Individual differences in decision making competence revealed by multivariate fMRI, Human Brain Mapping (2018)

※14 Hassabis et al., Neuroscience-Inspired Artificial Intelligence, Neuron (2017)

※15 NTTデータ、NeuroAIホームページより

※16 Zlotowski et al., Appearance of a Robot Affects the Impact of its Behaviour on Perceived Trustworthiness and Empathy, Paladyn, Journal of Behavioral Robotics (2016) br