1 はじめに

■ 「情報未来研究会」開催趣旨

「情報未来研究会」はIT社会の潮流を見つつ、健全な社会や企業の在り様を探るため、弊社創立以来、断続的に実施してきた活動である。2016年度からは弊社のアドバイザーを務める慶應義塾大学の國領二郎教授を座長に据え、「デジタル時代における新しい企業経営の在り方」をメインテーマとした議論を目的に開催し、2020年度は「Withコロナ」をテーマに活動している。

■活動内容

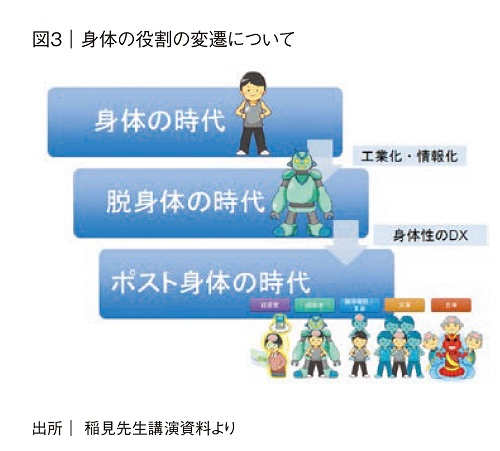

経営学および情報技術分野の有識者とNTTデータおよびNTTデータ経営研究所メンバーの合計12名を委員として、定期的に開催されている。

研究会においては、「デジタル時代における新しい企業経営の在り方」を検討すべく、各委員から専門領域に応じた視点で講演いただき、意見交換を実施している。

■本稿の位置づけ

本稿の位置づけは、2020年度研究会の報告である。2020年9月に開催された第1回研究会における弊社 エグゼクティブオフィサー 三谷 慶一郎および京都大学 公共政策大学院 教授 岩下 直行先生、2020年10月の第2回研究会における東京大学 総長補佐 先端科学技術研究センター 身体情報学分野 教授 稲見 昌彦先生、2020年11月の第3回における株式会社 企(くわだて) 代表取締役 兼 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特任准教授 クロサカ タツヤ様、2020年12月の第4回における慶應義塾大学 環境情報学部 教授 田中 浩也先生の講演について報告する。

2 講演概要

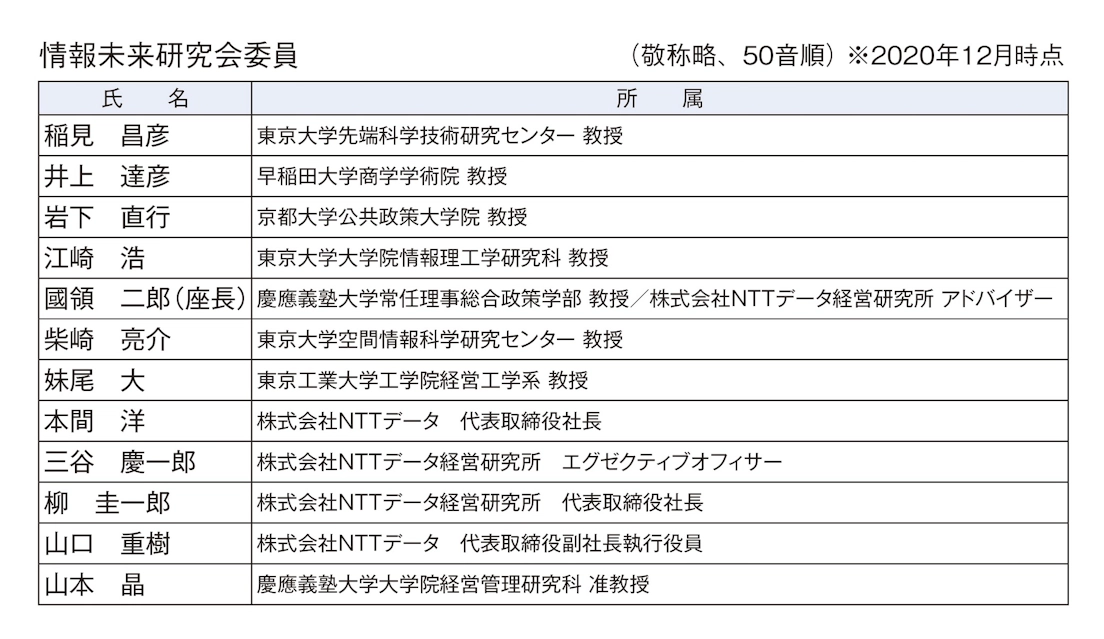

■「オンライン・ファースト社会」について

コロナ禍の中で、オンラインが人間のあらゆる社会的活動において重要になってきている。ただこれまでオンラインはあくまで「単なるリアルの代替」とみなされるケースも多い状況だった。もちろんリアルの活動は重要だが、これからの時代はオンラインもリアルと同等の価値を持つ「新しいリアル」へと進化させていくことが必要だと考える。そこで『「生身の人間の活動としてのリアル」と「オンラインという新しいリアル」を目的に応じて自在に使いこなすことのできる社会』としてNTTデータ経営研究所は、2020年7月に「オンライン・ファースト社会」を提言した。(図1)

今後の社会において、デフォルトがオンラインになっている社会にすることが大事である。もちろんデジタル化によってテレワークが加速するなど恩恵がある一方で、プライバシーの問題やデジタルディバイドといった格差拡大など、さまざまな問題を生じてくることは間違いない。こうしたデジタルによる価値創造や問題の解決を行う上では技術面の進化だけでなく、法制度、ルール、社会慣習の抜本的な改革も必要になる。

またデジタル化を進める上で重要なものが「データ」である。コロナ禍で起きた「社会全体としてデータが繋がらない」という問題を克服し、デジタル化の価値を更に高めるためにデータの整備を進めることが重要だ。

さらにこうした社会を実現する上で、これからは一人一人の生活者側の視点を大切にしながら社会全体の最適化を考えて社会をデザインする力・作り上げる力を持つアーキテクト人材が必要となる。

今後の検討すべき項目は主に2つある。1つは今までのリアルと同様の価値をデジタルで再現するだけではなく、デジタルだからこそ出せる固有の価値を検討する必要があること。もう1つは、今後(コロナ禍に関わらず)不確実性の高い未来が続くと予想される中で、事前に要件を決めて全て設計すること自体が難しくなるため、その対応策を検討する必要があることである。

■ コロナ禍でデジタルによる変革を進めるために

コロナ禍で明らかになったことに、デジタルに対する抵抗感の強さがある。コロナ禍によってデジタルファーストの時代になってしまったということを受け入れる人たちと、受け入れられない人たちに分かれており、受け入れられない人たちの反発は非常に強い状況だ。学校でも、先生によってはデジタルデバイスで工夫する先生がいる一方で、デジタルに対する抵抗感が強い先生もいる。こうした先生は教育の質が低下してしまう懸念に対して「対面授業を復活させよう」と考えてしまう。このように、デジタルを受け入れられる/受け入れられないといった違いによって解決策が大きく異なってきている。

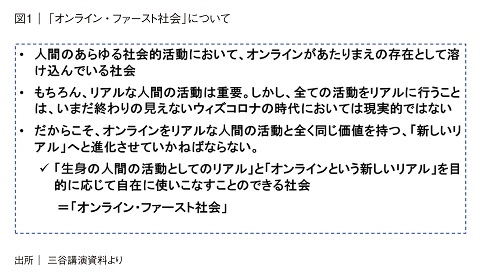

インターネットが普及していたことで、コロナ禍においてもリスクを避けられたという事実がある一方、全体的な社会の慣習は、インターネット普及前後で大きく変わってはいなかったということが明らかになった。デジタルディバイドの話もあるが、日本社会は全員が対応可能にならなければ、慣習を変えない傾向がある。みんなと合わせる事が、「変わらないこと」の選択をすることに繋がり、デジタル化が進まない要因になっている。実際にインターネットバンキングは20年前から使えるようになっていたにもかかわらず、普及していない状況だった。技術は20年前からReadyだったが、社会ではReadyではなかった。ただし、この状況はコロナ禍によって社会の慣習自体が変化したことで大きく変わってきている。

このような状況下でデジタル化を進めるためには昔からの仕組みから変えられない問題を解決する必要がある。既存の技術を変えるには、その前提となる仕組み自体が変わらないといけない。こういう状況下では成功体験があるといいと思う。空気を醸成して徐々に変えるというよりも、ドラスティックに自分達で変えてしまったほうがいいと考える。(図2)

■ DXとポスト身体の時代

これまで、光学迷彩の技術を用いた透明化するマントの開発や、人間の身体を拡張して新しいスポーツを開発する超人スポーツの研究など身体の情報技術の関係をテーマに研究を行ってきた(参考:https://www.nttdata.com/jp/ja/data-insight/2017 /031703/)。

このような研究分野は「身体情報学分野」と呼ばれ、「どうすれば情報世界に身体性を取り戻すことができるのか」を研究している。

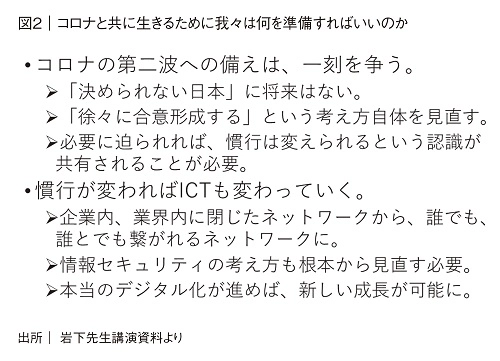

これからの社会における身体のことを考える上で、社会革命と身体の役割における歴史の変遷を振り返ると、農業革命の時は農業に従事できない、身体が不自由な人が「ハンディキャップ」だった。しかし、産業革命の時には身体的に炭鉱で働けない人、機械を使えない人が「ハンディキャップ」となった。

つまり環境と身体との相互作用でハンディキャップは変わる。農業革命時には身体が「生産財」だったが、工業化と情報化によって「運動能力が低くても生産性がある」状態になった。ここでは身体と生産性が直結しなくなったということで身体の能力とは関係なく生産がおこなわれる状態として「脱身体」と呼んでいる。

さらに今の時代はDXが進んでいく時代だが、今後身体に関しても「脱身体」を越えてDXが進む=身体がデジタル化されると考えられる。その時には生産性の向上だけでなく身体の様々な可能性(超感覚、超身体、幽体離脱・変身、分身、合体等)を、デジタルの力で、自分自身で、設計できるようになる「ポスト身体時代」が到来するのではないだろうか。(図3)

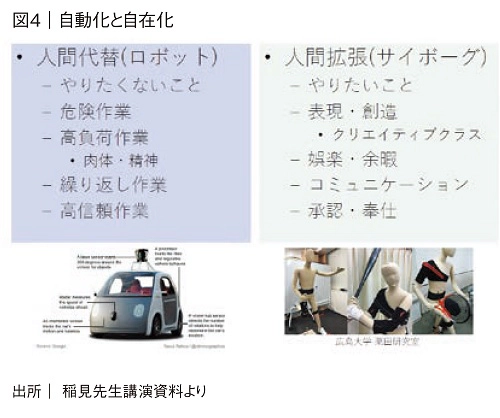

こういったポスト身体的な社会においては「自動化」と「自在化」が大事だと考えている。自分の身体を使わずに、ロボットを使ってやりたくないことを代わってもらう「自動化」と、サイボーグのように情報技術などを駆使して自分の能力を拡張してやりたいことをやれるようにする「自在化」を通じてポスト身体的な社会が実現できると考える。(図4)

さらには今後VRとAIが5G(6G)につながることより、「相互作用を伴う体験」を多くの人に大量に広げることが初めて可能になる。これまでは撮影された映像を見るように、ある時系列データが記録されたものを見ることはできたが、相互作用することはできなかった。デジタルデータに対してこれからは相互作用できるようになる。

このように、デジタル技術を通して様々な体験が今後ますます生まれると考えているが、そこで問題になるのは、デジタル上の体験を自分のリアルの体験として信じるためにはどうすればよいかということである。 「Seeing is believing(百聞は一見にしかず)」という言葉があるが、実はその後に「but feeling is the truth」という言葉が続く。まさにこの体験を真実に近づけるということが問題になる。

■ デジタルと身体を結ぶ3つの要素

どうすればスマートフォンやテレビなどのデジタルメディアで「身体があるという感覚を持てる」のだろうか、「身体があると信じられる」のだろうか。ゲーム上で動くバーチャルなキャラクターなど、デジタルメディアで表現される身体は自分の実際の身体じゃないという意味で幻影という言い方が出来る。しかし、実際に操作を繰り返すことでそのキャラクターが自分の身体だと感じる経験は多くの人があると思う。

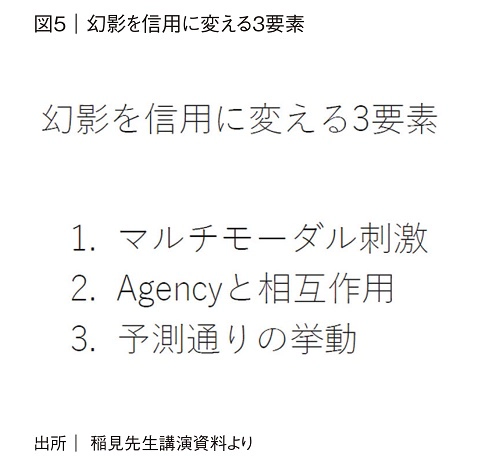

この例のようにたとえデジタルメディアを通じた幻影であっても「自分の身体である」「自己である」と信じられるためには、私は「マルチモーダル刺激(複数の根拠によって確認する)」「エージェンシーと相互作用(自分がやっている感覚を持つ)」「予測通りの挙動(自分に帰属した世界だと信じられる)」の3要素が重要となってくると考える。(図5)

1つ目の「マルチモーダル刺激」。この要素を考える上で参考になるのが「ラバーハンドイリュージョン」という錯覚である。これはゴムで作られた手と本物の手を同じ台の上に置き、本物の手を隠しながら同じように刺激を与えると偽物のゴムの手を本物の手のように感じるという錯覚である。この錯覚は視覚と触覚によって作られている。このように「身体がある」という感覚を信じるためには、見ると同時に複数の感覚が与えられること(マルチモーダル刺激)が重要なのではないか。つまり、身体を情報世界に引っ張るうえでもマルチモーダル刺激がカギとなるのではないかと考えている。

2つ目の「エージェンシーと相互作用」。これは「自分自身の意図によってある行為が行われている」と感じることは「エージェンシー(行為主体感)」という言葉で表現される。いつ落下するかわからないペンをつかむ反射神経を試すゲームで、機械で筋肉に刺激を与えて確実にペンをつかめるようにしたところ、被験者は「自分の能力が向上した」と錯覚することが分かった。これは、「自分がやった」と感じる感覚、つまりAgencyを外部から与えることができているといえる。

3つ目の「予測通りの挙動」。環境・インタラクションについて何が起きそうだと予測し、それが一致するとAgencyを得られるという考え方がある。例えばPC上に表示されるマウスカーソルを自分が動かしていると思うのは、自分の予測通りにマウスカーソルが動くからである。ただマウスカーソルにdelayを入れると自分の物では感じられなくなる。なぜなら自分の予測通りに動いていないからである。このように、予測と実際の挙動を一致させることが自分の身体だと考える重要な要素になると考えている。

これらの3要素を積み重ねることによって、仕組みや制度に頼ることなく、人間の身体感覚や生理レベルに根差した信用や信頼をデジタル空間において構築できるのではないかと考えられる。

■ デジタル空間にも欠かせない人間の好奇心

では新しいこと、未知のものを信用・信頼できるようにするためにはどうすればいいか?また人によってその内容が違うのはなぜか?その手がかりのひとつとして、生理レベルで一人一人の信用・信頼の内容の差異に影響するものは「好奇心」なのではないかと考えている。

機械学習の分野では、囲碁や将棋のように決まった盤面がないテレビゲームに関しては機械学習をしても自動的に課題を解くことができていなかったが、エージェントに好奇心を持たせることで課題を効率的に解いたり、成績が良くなることが発表された。同じ機械学習の学習システムでも、好奇心を入れるだけで効率が良くなった。

好奇心の違いはDNAの差以上に環境変化に対する反応の多様性を確保できるのではないかと思う。機械学習の分野では学習システムに好奇心を入れることで、環境変化に対応することができた。しかしこれからの時代に生きる上で、実は人間の方に好奇心を入れる必要があるのではないか、また今後は学習システム側ではなく人間に好奇心をどう埋め込むかという教育していくのが重要ではないかと感じる。

■ 社会におけるデータエコシステム

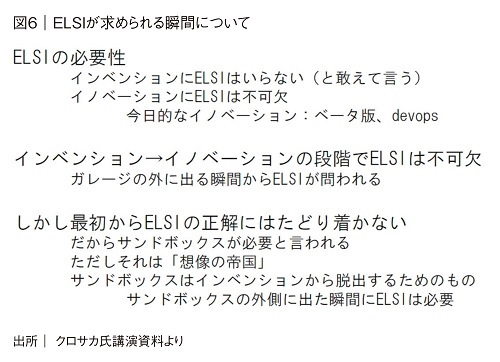

クロサカ氏はデータエコシステムに関するコンサルティング事業を通じて、利用者と事業者が互いに信頼できる枠組みであるトラストフレームワークや、ブロックチェーン利用も視野に入れた分散型IDを検討してきた。そのような仕事をする上で「誰のために情報システムやデータエコシステムはあるのか」という問いが出発点となっている。社会の中で生きていく限り、人間は一人で生きていくのはほぼ不可能で、集団による共生関係を見出さなければ生きていけない生き物である。この集団の中での「社会的相互作用」のような、相手の意図を能動的に解釈するような考え方が情報システムにおいて見落とされ、あまりに利己的な判断に陥っているのではないかというのがコロナ禍以前からの課題だった。それが今回のコロナ禍で明らかになり、特定の人のリテラシーだけ上がれば解決する問題ではないことがニューノーマルの社会で気づかされる形で浮き彫りになり、これまでの価値観に「揺さぶり」がかかっている。このような状況では新しい技術が社会にどう影響を及ぼすのか、それにどう対処するかを考える「倫理的・法的・社会的な課題=ELSI(Ethical, Legal and Social Issues)」が、これまで以上に重要な論点になっている。この論点を考える上でインベンション=発明と、イノベーション=普及は区別する必要がある。発明したものをどのように世の中に受け入れられるかを考えるためにはELSIの考えが必要だが、現在はその区別をうまく切り替えられないことで様々な問題が生じている。(図6)

代表的な例はリクナビ問題である。リクナビ問題の出発点はリクナビの個人データと取引先の個人データを切り分けて管理していなかったことだった。データをどう切り分けて、どのように管理を峻別していくのかはデータ社会の中では基礎中の基礎だが、実際にやろうとすることは容易ではなく、結果的にデータの管理があいまいになってしまう。データの切り分けができていなかったリクナビの場合、第三者提供が整理・管理できていない状態だったので、第三者提供においてセットとなる通知と同意も機能していなかった。リクナビ問題は個人情報保護関連の話にばかりになるが、民法の観点ではそもそも同意に基づく契約が成立していたのか、また消費者契約法の観点では正当な同意手続きなのか、という懸念もあり、消費者保護の問題にもなる。就職活動をするときに利用するサイトがリクナビとマイナビしかほぼ選択肢がないというのは消費者(エンドユーザー)にとって不利ではないかという問題もある。リクナビ問題以降、公正取引委員会が独占禁止法の中に「消費者優越」を概念として打ち出し、「ユーザーが押さえつけられている状況」も独禁法の枠組みの中で判断しようという機運も生じている。

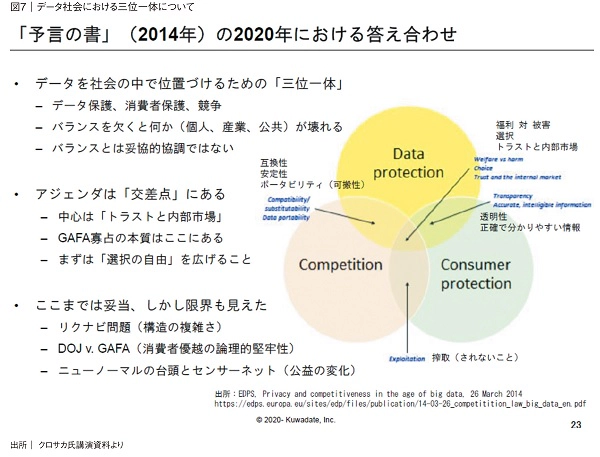

AI開発者にAIの限界・課題とELSIについて話をすると多少のエラーは社会の枠組みで調整するしかないのではという意見もいただくが、社会的相互作用の観点からは必ずしも同意できない。今起きている問題に対してどのようなアプローチで応えるかがデータエコシステムを考えるうえで重要な論点になっている。EDPS(EUROPEAN DATA PROTECTION SUPER-VISOR:欧州データ保護監察機関)が2014年に出している「Privacy and competitiveness in the age of big data」というペーパーで、これからのデータ社会において必要なのは「Data Protection(データ保護)」だけでなく、「Consumer Protection(消費者保護)」と「Competition(競争)」の三位一体でなくてはならないといっている。ただこの3つのバランス全てを高いレベルで保つのは大変困難である。実際にこのバランスをとるためのソリューションを提供できるのは一部の企業しかいない。GAFAを規制するために生まれたGDPRもこのようなデータ社会を実現するために非常に高い水準を掲げているが、実はそれを達成できるのはGAFAしかいないので、結果的に他の企業の力を弱めてGAFAの力を高めるだけに過ぎないのではという議論もある。またコロナ以降のニューノーマルの中で公衆衛生に関する意識が変わりプライバシーを犠牲にしてもいいといった議論も生まれてきており、この三位一体の考えをアップデートする必要が生じている。(図7)

■ 5Gで加速するデータ社会

そしてこの状況を加速させるのが5Gである。CES2020にて行われたデルタ航空CEOの発表は「物理的に提供できる価値を最大化するためにテクノロジーを使う」として、エンドユーザーの旅行に関するあらゆる行動を捕捉し、他企業と連携しあってデータとして融通しあい、サービスの質を高めることが必要だと主張した。そこでの手段が5Gになる。彼らは通信インフラやその先のセンシングの機械をエクスペリエンス(体験)と結び付けて位置付けてビジネスを考えている。この例のように、5Gは基本的に「フィジカルな空間をデジタライゼーションする技術」であり、Amazon Goで行われている実店舗をカメラとセンサーでサプライチェーンにつなげるように、デジタルテクノロジーがフィジカルにどんどんはみ出すという事であり、まさしくSociety5.0を実体化させるものとなっている。

こういったことを実現する上で、本当に技術的、要求水準的、価値観的に実現可能なのか、広義のTrustを維持できるのかが問われており、そのためには競争、プライバシー、消費者保護、ELSIなどの考え方の中で、何を価値として考えていくかが必要になる。中国のような開発主義的なアプローチもあるが、我々がテクノロジーとデータ流通においてどのような社会に住みたいかという選択を迫られはじめていることこそが、ニューノーマルであるともいえる。

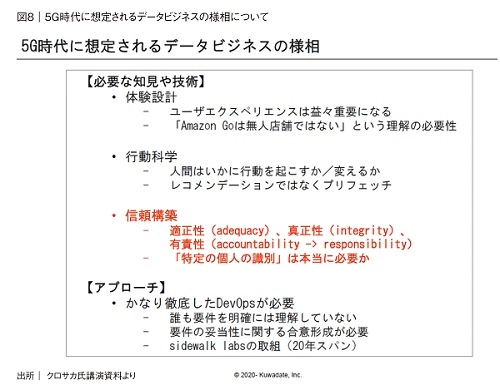

このような5G時代のデータビジネスにおいて、必要な知見や技術として体験設計・行動科学・信頼構築の3つの論点があると考える。体験設計をちゃんとしないとユーザーが受け入れないし、社会としても適応していかない。行動科学的アプローチも重要になってくる。いかに人間にとって不快でない状態を作るか、いかに自然に自発的な行動を促す(ナッジする)のかが重要となる。トラスト(信頼構築)の問題は昔からあるが改めて非常に重要になってきている。適正性、真正性、有責性をより正確にとらえていかなければ、テクノロジー的に可能になっても社会システムとしては破綻してしまう。(図8)

■ デジタルとフィジカルの融合「デジタル・ファブリケーション」

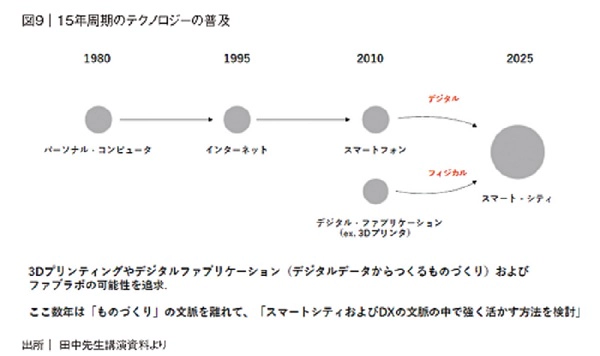

田中先生は3Dプリンターなどを用いて、デジタルデータをもとにモノづくりをする「デジタル・ファブリケーション」を専門としている。小学生だった1980年にパーソナル・コンピューターでゲームを作り、”インターネット元年 “とも呼ばれる1995年に大学に入った。そして、スマートフォンの普及が進んだ2010年に、当時もう一つの潮流でもあった「デジタル・ファブリケーション」の研究に舵を切った。

デジタル・ファブリケーションの魅力は、私たちの目で見て、触れることが出来る「モノ」に対しデジタル技術が直接変化を与えられることにある。モノづくりに、デジタルの力を一味加えることで、デジタルとフィジカルが組み合わさった新しい可能性が生まれると考えている。(図9)

■ スマートシティとデジタル・ファブリケーション

専門はもともと建築デザインのため、デジタルとフィジカルの組み合わせという観点から、現在はIoTと組み合わせたスマートシティの領域に注目し、さまざまなスマートシティのプロジェクトに関わっている。

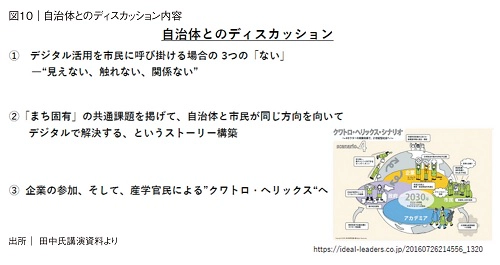

スマートシティにおいては、さまざまなデータを活用して都市マネジメントを最適化していこうといったことが議論されるわけだが、スマートシティ化を目指す自治体において必ずと言って良いほど課題として挙がるのが、「データ活用のメリットを理解してもらえない」ということである。特に印象的だったのは「4つの『ない』」で、データ活用に関する提案は「見えない」「描けない」「触れない」「関係ない」の四重苦だと言う。

スマートシティ化を進めるにあたっては、住民からのデータ取得についても検討される。その際、住民には積極的にデータ提供に協力してほしい一方で、住民から集めるデータの種類と、その用途について極めてデリケートな設計が必要で、かつ住民のデータ活用に対する理解が必要不可欠である。

目に見えないデータというデジタルの世界と、目に見えるフィジカルの世界である「モノ」づくりの融合であるデジタル・ファブリケーションに携わってきた私にとって、「四重苦」の問題はまさに取り組むべき課題であり、この「四重苦」の「ない」を「ある」に変える課題解決のストーリーを作ることにした。

スマートシティの実現にむけてポイントとなるのは、「デジタル・ファブリケーション」だと考えている。目に見えないデータ活用のメリットを、実際目で見て触れることの出来る「モノ」で感じてもらい、その価値を示す事が出来れば、4つの「ない」を「ある」に変えることが出来る。

そしてもう一つ重要なのが、「クワトロ・ヘリックス・シナリオ」である。これは、産官学民それぞれの役割がきれいに回るためのコーディネーションが重要であるという事を意味する。全員が「まちを良くする」という共通のベクトルを持つことが重要なのだが、そのためには「個益(=個人やそれぞれの組織の利益)」があるように全体をデザインしないと持続しない。ここでコーディネーションをするのは、最も中立的な立場といえる大学の役割だと考えている。(図10)

■ 「三段階のロールモデル」~鎌倉市でのスマートシティ化プロジェクト~

鎌倉市の防災に関するスマートシティ化プロジェクトでは、先ほど挙げた「デジタル・ファブリケーション」の観点からデータ活用が政策に反映され、最終的に実際に目に見える形で町が変わるということが重要だと考え、まず自治体の方々の思いの実現を優先することにした。そして、「クワトロ・ヘリックス・シナリオ」に基づき、産官学民が連携しトータルな関係性を作るため、「企画段階」「実行段階」「成果段階」における、「三段階のロールモデル」を作った。

「企画段階」では自治体に対し、地域において何が課題で、何を市民とやっていきたいかを整理してもらう。この地域のニーズに対して必要なテクノロジーのシーズを、大学が持つ技術セットや企業の製品群から選定し、パッケージとして提供する。企業にとっても自社製品の提供は製品の認知度向上といったメリットに繋がる。

「実行段階」では、自治体の広報を通じて市民に呼びかけ、実際にワークショップといった形で取り組みに参加してもらうことにした。自治体は、呼びかけは行うものの、市民の個人データは持ちたくないという事だったので、大学で個人データを管理し、研究目的で利用する時は倫理審査で確認をすることになった。大学が集めた個人情報を編集し、政策に反映しやすく加工したものを自治体に渡す。これは大学の中立的な立場が生かされる形といえる。

「成果段階」では、大学が収集した個人データに基づき、もう一段上の地域コミュニティレベルでデータ分析した結果から見えてきたことを鎌倉市へ提示し、それを受けた鎌倉市には避難看板の設置個所を変更するといった、目に見える街のフィジカルな部分にその結果を反映することを約束してもらった。こうすることで市民も「実験に参加し個人のデータを提供したことで、自分たちの街が目に見える形で良くなった」と、データ活用のメリットをわかりやすく実感してもらえる。

■ 「データウォーク@かまくら」

現在、鎌倉市では具体的なスマートシティ化に向けた第一弾として、市民参加型の「データウォーク@かまくら」という取り組みを行っている。市民に、センサーを搭載した「スマートシューズ」を履いて鎌倉の街を歩いてもらい、歩いて得られたデータを、自身の歩行改善や鎌倉のまちづくりにどのように活かすことができるか、皆で考えるワークショップを開くという内容だ。

鎌倉市のスマートシティ化プロジェクトの「企画段階」で上がってきた地域の課題は、避難ルートに関するものであっ。鎌倉は海に近く、津波の危険性があるという事と、高齢者が多いという事で、防災においては「ダブルパンチ」ともいえるリスクを抱えている。これに対し、鎌倉市は市民への正確な情報提供のため、3次元のハザードマップを公開しているが、それだけでなく人間のリアルな行動データを重ねていかなければならないという話になった。そこで、”企業からの製品提供 “として、No new folk studioという企業が出しているセンサー入り「スマートシューズ」を紹介した。

スマートフォンのGPSでは、人の方向データは「点」になってしまうが、このスマートシューズのデータからは極めてリアルな行動データを取得することが出来る。

さらに、災害に強い街づくりのためだけでなく、参加してもらう市民個人のメリットも感じてもらうことが必要。今回紹介したシューズは、右足と左足の動きがわかるだけでその人の右足と左足それぞれの動きがわかり、歩き方を確認したり、問題点を発見できたりする。(図11)

鎌倉市でこのセンサー入りシューズの機能の活用アイデアを検討してもらったところ、最終的に「年代別の推奨避難ルート」を作成しようということになった。

ただしセンサー入りシューズは、センサーと足の位置がずれていると正確なデータが取れない。つまり、利用者の足に合ったシューズを作らなくてはいけない。そこで ”大学からの技術提供 “として、3Dプリンターを活用し、個人個人の左右の足の違いや指先の違いに適応した「スーパーフィットシューズ」を作ることにした。

リハーサルとして既存の防災マップの避難ルートを歩いてみたところ、迷いやすいポイントや歩きにくい箇所が、シューズから得られる行動データと地図との重ね合わせによって判定できることが見えてきており、今後は実際に得られたデータから歩行者の年代別に現れる違いなどを確認していくことになる。そのほかにも、津波が来てから高台に逃げるまでに間に合うかというシミュレーションをしたり、三次元デジタルマップツールを使い、津波が来た時に「島」になる部分を見つけ、近場でも避難できる場所を特定することも考えている。

現在は「企画段階」が終わり、自治体から市民へ呼びかけを行う「実行段階」に来ている。今後は、得られるデータを政策に繋がる情報としてまとめ上げ、避難ルートの作成から「看板の場所を変える」「避難所を作る」といった、日ごろ、市民が街の中で物理的に変化を感じられる形までもっていきたい。

「終わりに」―「理想の姿」という羅針盤―

新型コロナウイルスによるパンデミックは、経済と生活に関する大きな変化をもたらすと同時に、幅広い領域でデジタル化が加速して様々な成果と課題を残してきたということは間違いないだろう。では、Withコロナと呼ばれる時代において、今後デジタル化はどのような方向性を目指すべきだろうか。本研究会では、様々な有識者を招いてこのテーマについて議論してきた。本レポートではその方向性の一端を示しており、有識者の話はそれぞれ異なったテーマについて話していただいているが、通底している視点がある。それは「デジタル化によって新たな価値が生まれる社会」である。時間や空間を越えると同時に様々なものを繋げるというデジタル固有の価値を駆使することで、新しいビジネスが生まれ、身体の可能性が拡張し、データを活用する仕組みが作られ、デジタルとリアルを組み合わせたハイブリッドな都市が実現される。これらは単なるリアルの代替としてデジタルを位置づけては発想できない視点である。もちろんこういった社会を実現するためには、デジタル技術の進化だけではなく、文化・慣習・制度など社会全体の変革が必要となる。ただ、不確実性が高まっていく時代において過去を振り返ることはもうできないだろうし、逆にこれは既存の仕組みでは難しかった自分達が実現したい社会を形にするチャンスである。そのためにはまずは現状を疑い、理想の姿を想像することから始めてみよう。そしてその姿を羅針盤として、実現に向けてどんなデジタル技術を使えるか考え、その実現に向けて小さくても活動を起こすこと。そこから一人一人のWithコロナを始めてみてはいかがだろうか。

なお、この度、「情報未来研究会」でのディスカッションを受けて提言「Re-Design by Digital ~デジタルによる社会の再構築〜」を取りまとめました。次項にてご紹介いたします。