はじめに

「情報未来研究会」開催趣旨

「情報未来研究会」は、IT社会の潮流を見つつ健全な社会や企業の在り様を探るため、弊所創立以来、断続的に実施してきた活動である。2016年度からは弊所のアドバイザーを務める慶應義塾大学の國領二郎教授を座長に据え、「デジタル時代における新しい企業経営の在り方」をメインテーマとした議論を目的に開催している。

情報未来研究会委員

氏 名 | 所 属 | ||

|---|---|---|---|

稲見 昌彦 | 東京大学先端科学技術研究センター教授 | ||

井上 達彦 | 早稲田大学商学学術院教授 | ||

江崎 浩 | 東京大学大学院情報理工学研究科教授 | ||

川島 祐治 | 株式会社NTTデータ経営研究所 代表取締役社長 | ||

國領 二郎(座長) | 慶應義塾大学常任理事総合政策学部教授 /株式会社NTTデータ経営研究所 アドバイザー | ||

柴崎 亮介 | 東京大学空間情報科学研究センター教授 | ||

妹尾 大 | 東京工業大学工学院経営工学系教授 | ||

本間 洋 | 株式会社NTTデータ 代表取締役社長 | ||

三谷 慶一郎 | 株式会社NTTデータ経営研究所 エグゼクティブオフィサー | ||

山口 重樹 | 株式会社NTTデータ 代表取締役副社長執行役員 | ||

山本 晶 | 慶應義塾大学大学院経営管理研究科准教授 | ||

(敬称略、50音順)※2020年5月時点

活動内容

経営学および情報技術分野の有識者とNTTデータおよびNTTデータ経営研究所メンバーの合計11名を委員として、定期的に開催されている。

研究会においては、「デジタル時代における新しい企業経営の在り方」を検討すべく、各委員から専門領域に応じた視点で講演いただき、意見交換を実施している。

本稿の位置づけ

本稿の位置づけは、2019年度研究会の報告である。2019年12月に開催された第1回研究会における京都大学 公共政策大学院 岩下 直行先生、2020年2月の第2回研究会における一橋大学 副学長補佐/一橋ビジネススクール MBAプログラムディレクター 藤川 佳則先生、2020年3月の第3回における公立はこだて未来大学 システム情報科学部 松原 仁先生の講演概要の紹介と講演における意見交換の内容について報告する。

委員講演概要

京都大学公共政策大学院教授

岩下直行先生ご講演

「日本の金融機関のDXとキャッシュレス化の行方」

日本の金融ITが抱える課題立

金融業界に限らずあらゆる業界で、過去に開発したシステム(老朽システム)がDXの足かせになっている。日本情報システムユーザー協会の「デジタル化の進展に対する意識調査(平成29年度)」によると、老朽システムの有無に関する調査に対して、金融業界の約3割の企業が「ほとんどが老朽システムである」と回答している。

日本の場合は、老朽システムがいわば固まりとして存在し続けているということが大きな問題となっている。例えば、銀行の勘定系システムについては、日本の銀行は中央集権・密結合型の勘定系システムを設計した。これにより信頼性が高く、オンラインリアルタイムでのデータベース更新を可能としたが、一つの変更が及ぼす範囲が広く、変更コストが高くなった。設計当時は、今ほど将来の変化が激しく、システムへの多数の変更が必要だと考えられていなかったと想定される。一方で、アメリカは、システム間の連動が少ない疎結合型のシステムを設計したため、変化への対応が比較的容易であったと考えられている。

アメリカの銀行業界は様々なビジネスにチャレンジしている状況である。この環境が作られている背景は、銀行業界にとって競争相手がいるということが大きな要因となっている。例えば、ペイパルの個人間決済の仕組みや、Lending ClubやKabbageの個人向け融資は、従来の銀行業務の一部であり、銀行のビジネスチャンスを奪い競争している状況にある。

キャッシュレス化の行方

日本におけるキャッシュレス化は、未来投資戦略2018において様々なことが具体化され、キャッシュレス・ビジョンの策定、キャッシュレス推進協議会の設立に加え、キャッシュレス決済比率20%を、2027年までに40%にする目標が掲げられている。

博報堂生活総合研究所「お金に関する生活者意識調査(2017年度)によると、キャッシュレス化社会への賛成意見、反対意見は半々であった。意見の内訳をみると、男性の約6割がキャッシュレス化に賛成しているが、女性の約6割がキャッシュレス化に反対していた。女性が反対する主な理由は「浪費しそうだから」「お金の感覚が麻痺しそうだから」「お金のありがたみがなくなりそうだから」である。

本調査では、全国の20-69歳の男女3600人が調査対象となっているが、70代、80代に調査した場合、かなり多くの反対意見があげられると推測する。今の日本で、女性と高齢者が反対する政策を推進することは困難であり、日本のキャッシュレス化の普及が難しい要因でもあると考えられる。

高齢者の利用については、Fin- tech企業が、デジタル・ディバイドの解消に期待されていると考えられる。Fintechが一般ユーザに普及する障壁の一つとして、インターネットバンキングの低い保有率があげられる。様々な調査結果が存在するが、日本銀行「生活意識に関するアンケート調査(2016年)」によると、インターネットバンキングの保有者は約20%である。

統計上、地域間のIT格差は大きくないことから、(現在の70、80代よりITに慣れ親しんでいる)60、70代が高齢化していくと、インターネットバンキングがより普及していくと考えられる。

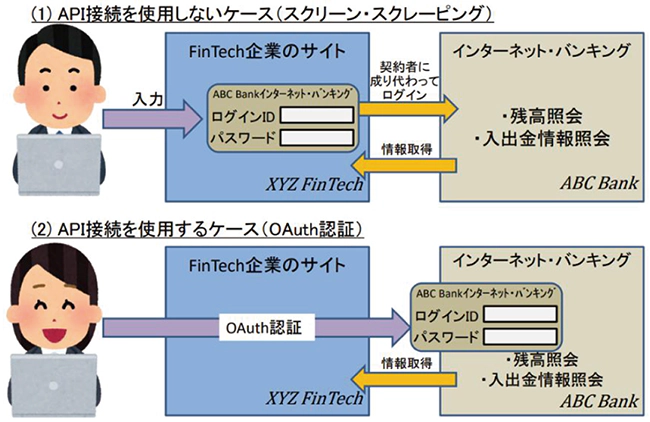

インターネットバンキングを普及させるにあたり、大きな問題となるのはサービスのセキュリティ設計だと考える。APIを使用しないスクリーン・スクレーピング方式の場合、利用者のID、パスワードなどのデータを全てFintech企業に展開する必要があり、Fintech企業がそれらのデータを管理する必要があることから、安全性に課題がある。

2018年に銀行法が変わり、努力義務ではあるが、API接続が銀行に義務づけられ、結果としてOAuth認証の利用が可能となった。この仕組みの場合は、Fintech企業の個別アプリやサービスがIDやパスワードを保持することはなく、インターネットバンキング側がアプリやサービスとの接続可否を判断し、ログインデータを送信する。(図1)

図1| 銀行とFintech企業のAPI接続の概要

出所| 岩下先生講演資料より

参照系については、9割の銀行がオープンAPIを提供する予定であると宣言しているため、今後、Fintech企業と金融機関の連携が促進されていくだろう。

一橋大学 副学長補佐

一橋ビジネススクール MBAプログラムディレクター

藤川 佳則先生 ご講演

「サービス・ドミナント・ロジック」

価値づくりに関わる新たな見方、捉え方が必要になってきた背景

価値づくりの論理が変わってきている。身近な例としては、例えば、フェイスブックがあげられる。フェイスブックは世界最大のコンテンツクリエーターであるが、フェイスブック本体では1つもコンテンツをつくっていない。1985年にマイケル・ポーター教授の著書「競争優位の戦略」で提唱されたバリューチェーンの発想であれば、商品やサービスは、最終顧客の元に届くまでの段階で様々な価値が付加される。

この見方、捉え方(レンズ)では、価値をつくるのは企業であり、価値づくりには終点があるという大きな前提が置かれている。しかし、フェイスブックで様々なコメントや写真を上げているのは、フェイスブックの従業員ではなくユーザであり、継続的な利用を通じて、価値づくりを続けている。

こうした価値づくりの変遷の背後におきている変化は、3つのキーワードで表現することができる。1つ目は、「SHIFT(シフト)」であり、世界経済の中心が製造業からサービス業へと移行しつつあるということを指している。

ある国の発展段階は、1次産業中心の時代から2次産業中心の時代、3次産業中心の時代に移行していく。ペティ=クラークの法則と呼ばれ、人類史上、このプロセスで移行しなかった国は一国もない。

2つ目は、「MELT(メルト)」である。業界の垣根が溶けてなくなっていきつつあることであり、製造業のサービス化やサービスの物化という現象を指している。

3つ目は、「TILT(ティルト)」であり、世界経済の中心が北半球から南半球に傾いていくことである。ラム・チャラン氏は「Global Tilt(これからの経営は「南」から学べ)」の中で、人の動きもビジネスの動きも雇用もお金の動きも、今まで北半球中心に色々なことが回っていると我々は思い込んできたが、それがもはやそうではなくなると語っている。

実際、ケニアのM-PESAをはじめとするリープフロッグ現象を見ても、様々な新しいことが、先進国を上回るスピードで南半球の新興国で起きている。

サービス・ドミナント・ロジック

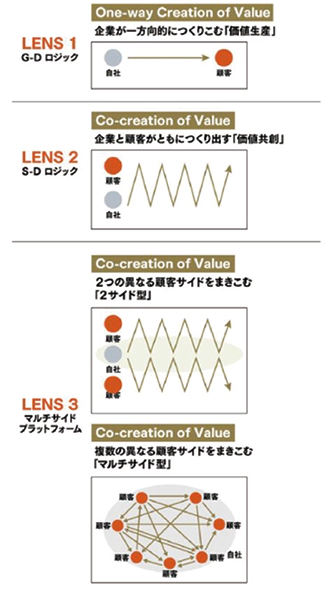

このような変化が起きている中、我々が無意識のうちにかけてしまっている価値づくりのレンズを意識し、かけかえていく必要がある。レンズ1は、グッズ・ドミナント・ロジックと呼ばれる、企業が価値をつくり込むという捉え方だ。

「モノ」と「モノ以外の何か(=サービス)」があるという前提のもと、企業が製品やサービスの価値を作りこみ、顧客が対価を支払った瞬間に実現する価値(交換価値)を最大化することを目指す。レンズ2は、サービス・ドミナント・ロジックと呼ばれる、企業と顧客がともに価値をつくり出す(価値共創)という捉え方だ。

モノとサービスを分けるのをやめ、全ての経済活動はモノを介して提供するサービスか、モノを介さないで提供するサービスとする世界観だ。この世界観では、企業の活動とお客様の行動が組み合わさって、価値(使用価値)が継続的につくられていく。

レンズ3は、サービス・ドミナント・ロジックの延長で、価値共創の相手が複数となる、マルチサイド・プラットフォームと呼ばれる捉え方だ。異なる種類の価値をつくり、それぞれの価値に応じた課金方法をとり、全体として価値づくりを組み立てていく。(図2)

図2| 価値づくりを捉える3つのレンズ

出所| 藤川佳則(2019)

「サービス・マネジメントの変遷を学ぶための論文」

DIAMONハーバードビジネスレビュー Online,

2017年10月10日

全く同じビジネスでも、かけるレンズによって見え方が異なる。例えば、レンズ1でスポーツシューズというビジネスを捉えると、シューズの素材や機能を検討し、製品開発を行った上で、マーケティング活動を行い、交換価値を最大化していく。

レンズ2をかけると全く様子が異なる。例えば、ナイキのNike+(ナイキプラス)では、顧客がナイキのシューズにiPodと連動するデバイスを装着すると、自分の走行履歴が全てリアルタイムで蓄積される。それらの情報は、アプリ上から分析できるだけではなく、仲間同士で共有し、走行距離などを競い合うことができる。

この場合、顧客がナイキのシューズを手に取ってから、走ってもらう回数や走る距離が増えるほど、回り回って最終的にはお客様にとっての価値になっていき、それが対競合との差別化の源泉になっていくという考え方ができるようになっていく。

公立はこだて未来大学

システム情報科学部 教授

(当時、現 東京大学次世代知能科学研究センター 教授)

松原 仁先生 ご講演

「Smart Access Vehicle Service(SAVS)によるスマートモビリティへの取り組み」

Smart Access Vehicle Service(SAVS)によるスマートモビリティへの取り組み

地方都市では公共交通が疲弊しており、「不便なのでバスには乗らない、乗らないとまた不便になって、ますます路線や人口が減るという典型的な負のスパイラル」が一部の地域で発生している。一方で、高齢者が増加しており、免許の返上により公共交通自体の必要性は益々高まっている。

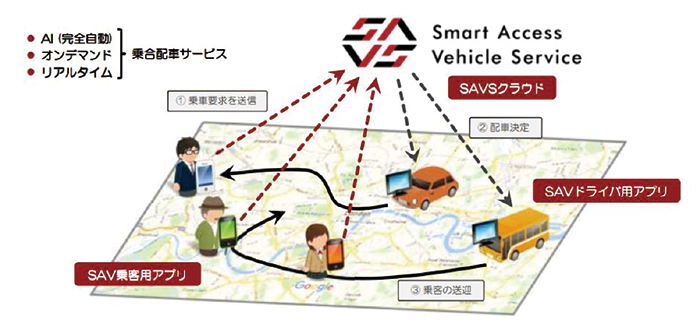

このような状況を解決する目的で、松原氏が産業技術総合研究所に在籍していた2001年から、デマンドバス配車シミュレーションの研究を行っている。約20年の研究結果を活用し、2016年から未来シェア社(はこだて未来大学発のベンチャー企業)で、「Smart Access Vehicle Service(SAVS)」という、AIによるリアルタイムな便乗配車計算を行うサービスを提供している。(図3)

図3| SAVSの概要

出所| 松原先生講演資料より

SAVSのコンセプトは、「バスよりは便利でタクシーより安い公共交通」であり、都市レベルの全体最適交通・移動とサービスの実現を目指している。例えば、函館であれば、バスやタクシーの他に、病院、スーパーマーケット、塾などが送迎の車を個別に出しているが、走行しているルートは冗長である。また、運転手が不足し始めていて、たくさんのバス会社が困っている。

SAVSによって、限られた車、限られた運転手を効率的に配置することで、町全体としての移動を最適化することができる。全国の自治体、鉄道事業者、福祉施設、大学等で実運用や実証実験が行われている。

SAVSを利用して移動する場合、利用者はタクシー予約サービスのように、目的地や希望到着時刻などを入力し、配車された車両に乗車する。目的地が同じ方向であれば走行中の車にも相乗りが可能という点が特徴的である。タクシーと異なり、寄り道が発生する場合があるが、複数人で乗る場合は、1人で乗る場合より利用料金が安くなる。

AIが、複数の利用者の目的地や到着希望時刻をもとに乗り合いの可否や、走行の最適ルートを計算している。交通事業者からすると、限りある車両・ドライバーで最大限の輸送効率を引き出すことができ、空き座席を有効活用し、走行距離を削減することができる。

また、Maas(Mobility as a Ser-vice)のラストワンマイルを解決する仕組みとしても注目されている。多くの私鉄沿線の駅では、鉄道事業者が駅沿線の生活者に関わる様々なサービス(住宅、スーパー、バス、タクシー等)を提供している。

住人の高齢化が進み、住宅からバス停までの徒歩移動が困難になり、より利便性の高い場所に転居する人が増加している。これらの課題の解決手段として、SAVSを活用したオンデマンド乗合バスや、オンデマンド乗合タクシーなどが期待されている。

TEZUKA2020プロジェクト

松原氏の研究分野である、AIを活用した最新の取り組みとして、手塚治虫の新作を創作した「TEZUKA2020プロジェクト」が紹介された。キオクシア株式会社のブランドキャンペーンとして企画されたプロジェクトで、新作が2020年2月末に漫画雑誌に掲載された際は、大きな反響を呼んだ。

漫画のストーリーやキャラクターの監修は、手塚眞氏を含む手塚プロダクションが、AI技術の活用は松原氏や、應義塾大学理工学部教授 栗原聡氏が監修した。企画から新作の完成まで約半年間で実施するという、非常にタイトなスケジュールであったこともあり、現状のAIでできることとをベースに、クリエイターが作品に仕上げていくというアプローチが取られた。

例えば、ストーリーの作成については、手塚眞氏が選定した作品を人手によってデータ化した上で、それらのデータを組み合わせて、AIが新しいプロット(ストーリーの概要)を複数生成した。これらのプロットから、手塚眞氏が「主人公は哲学者で役者」といったようなアイデアの種を拾い、漫画のストーリーに仕立てていった。

意見交換

「日本の金融機関のDXとキャッシュレス化の行方」

海外Fintech企業の日本への進出可能性、日本のFintech企業の動向や日本の金融機関のDXの取り組み等について、活発な意見交換が行われた。

現状、アメリカや中国のFin-tech企業が、日本に本格的に進出するような動きは見られない。中国の決済アプリが日本にも入ってきているが、あくまで、中国の方が日本で決済するためのものであり、基本的には中国の銀行口座を保有していないと決済アプリを使用することができない。

一方で、日本の中で、API接続を狙って新たな企業が参入するという動きも多くはなく、既存のFintech企業によるサービス提供に留まっている。また、日本のFintech企業が自社の取り組みを世界の投資家にアピールしても、日本市場を相手にしているため、大きな注目を集められていない。

明るい話が全くないということではなく、例えば、一部の地方銀行が、勘定系システムのクラウド化に取り組んでいたり、インターネットバンキングとの連携により、新たなシステムの立ち上げを模索している。

総括すると、こういった金融機関とFintech企業の連携による取り組みが加速し、女性や高齢者に受け入れられる日本独自の金融サービスを生み出せるかどうかが、今後の金融機関のDX、および、キャッシュレス化社会の実現におけるカギとなるだろう。

「サービス・ドミナント・ロジック」

サービス・ドミナント・ロジックという新しいレンズがなぜ今認識されるようになったか、デジタルを使いこなす上で、日本企業がレンズをかけ替えるために必要なことは何か等について活発な意見交換が行われた。

藤川氏によると、サービス・ドミナント・ロジックで言われている企業と顧客がともにつくり出す価値(使用価値)は、従来から存在していた。しかし、アダム・スミスの「国富論」が出版され、国レベルで経済価値を生み出している活動を定量化していこうという流れになる中で、交換価値しか定量化できなかったため、経済学や経営学で扱われるのが交換価値中心になっていった。

それではなぜ、昨今、使用価値への注目が高まっているのかについては、委員からも様々な意見があげられた。総括すると、デジタル技術の発展により様々な価値が作られ、かつ、物質的な効用と心理的な効用を抽象化して捉えられ、また、計測可能な機会が増えたことが主な要因として述べられた。

日本企業においては、トップマネジメントと現場の従業員が、レンズ1(グッズ・ドミナント・ロジック)からレンズ2(サービス・ドミナント・ロジック)にかけかえやすく、ミドルマネジメントが最も難しいと、藤川氏からお話があった。トップマネジメント自身が、使用価値は事後創発であるという認識を持った上で、それに合わせた意思決定の仕方に変え、「交換価値の最大化」に慣れ親しんだミドルマネジメントの業績評価の仕組みを変えていく必要があるだろう。

「Smart Access Vehicle Service(SAVS)によるスマートモビリティへの取り組み」

SAVSの今後の課題や、AIと人間の共同の仕方等について活発な意見交換が行われた。

松原氏によると、料金設定や相乗りのセキュリティがSAVSの今後の課題としてあげられている。自治体の場合は、サブスクリプション型が良いという声が多い。自治体としては、安価な移動手段の提供により、外出の促進や健康の維持に役立てたいため、利用者が使えば使うほど得になる方が、消費や移動が増えると考えているようだ。

また、女性の方が、見知らぬ人に住所を知られてしまうことについて、不安視する声が寄せられている。対策として、最寄りの駐車場やコンビニと連携して、女性のプライバシーを守った上で運営する方法を検討している。

「TEZUKA2020プロジェクト」を通じて、AIと人間(クリエイター)の共同の仕方について、様々な示唆があった。その一つは、AIがたくさんのアイデアを出し、人間が選択を通じて、創造性を発揮する形である。

今回、プロットやキャラクター像のアイデアをAIで作成しているが、その中から人間が(手塚治虫氏のテイストを継承した)「いいもの」を選択した。こうした「いいもの」を判断して選択するのが、人間にしかできない役割であると同時に、今後、AIが目指していく領域でもある。

「終わりに」

今般の新型コロナウイルスによるパンデミックは、人々の生活、企業の存在意義、国の在り方等、社会におけるあらゆるものを見直す契機となるのは間違いないだろう。アフターコロナ時代においては、様々なサービスのデジタル化がより加速していくのはもちろんのこと、より非対面・非接触化を前提としたものに変わっていくだろう。

キャッシュレスのような、非対面・非接触型のサービスに取り組む企業にとっては追い風になる。そうではない企業は、古いレンズを取り外し、新たなレンズで価値づくりに取り組む絶好の機会となる。そして、新しい価値づくりにデジタルは益々欠かせないものになってくる。その際、人間とデジタルの関わり方に注意しなければならない。

デジタルの活用によって、サービスの提供者、利用者、双方のクリエイティビティを補完することができてはじめて、アフターコロナ時代の変革が実現できるだろう。