2015年10月1日

企業間アライアンスの成功と失敗を分ける分水嶺とは?

~ 企業のイノベーション・企業間アライアンスに関する動向調査 ~

目次

- 調査概要

- 調査結果

- 1. アライアンスの活用状況

- 1-1. 成長戦略やイノベーション創出を推進する取り組みの実施状況

- 1-2. アライアンスの実施状況

- 1-3. アライアンス活用時期

- 1-4. アライアンスの目的

- 1-5. アライアンスの成果

- 1-6. アライアンス先の業界

- 1-7. アライアンスのリスク

- 2. アライアンスの成功要因/失敗要因

- 3. アライアンスにおける課題

- 3-1. アライアンス契約を締結まで

- 3-2. アライアンス契約締結後からアライアンスの運用体制構築まで

- 3-3. アライアンスの運用体制構築以降

- 3-4. アライアンス検討に至らない理由

- 4. 今後アライアンスを活用したいテーマ

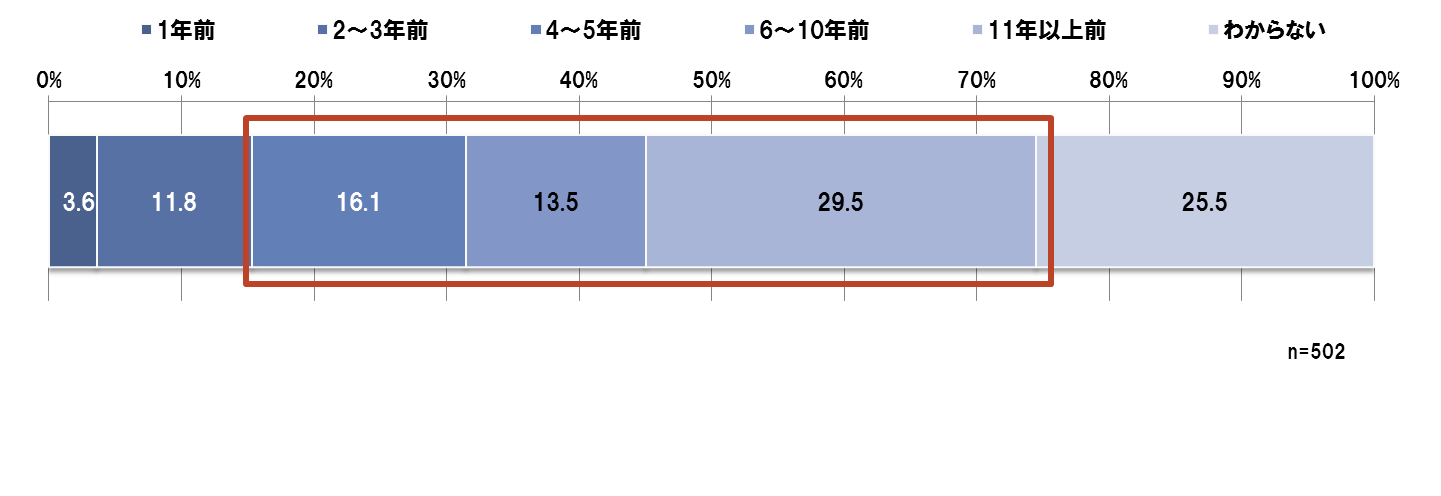

調査概要

- 調査対象: NTT コムリサーチ(*1)クローズド調査

- 調査方法: 非公開型インターネットアンケート

- 調査期間: 2015 年 7月 29 日~2015 年 8 月 7 日

- 有効回答者数:1,206 人(1企業につき1人回答)

- 回答者の属性:

- 【補足】

-

(*1) NTTコム リサーチ http://research.nttcoms.com/

NTT コム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社(http://www.nttcoms.com/) が提供する、 高品質で付加価値の高いインターネットリサーチ・サービスである。自社保有パネルとして国内最大級の延べ 200 万人の登録モニターを擁し、消費者向け調査から、法人向け調査、グループインタビューまで、 さまざまな市場調査ニーズに対応している。(モニターの人数は 2015年 10 月現在)

調査結果

1.アライアンスの活用状況

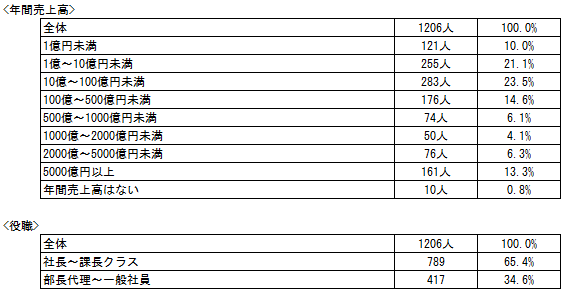

1-1. 成長戦略やイノベーション創出を推進する取り組みの実施状況

成長戦略やイノベーション創出を推進する取り組みの実施状況を尋ねたところ、「積極的に実施している」、 「実施している」の回答比率の合計は全体で44.5%となった。年間売上高別でみると、売上高が高くなるにつれて「積極的に実施している」、 「実施している」の回答比率の合計も高まり、100億円以上の企業では50%を超えている。

【図表1-1】年間売上高別の成長戦略やイノベーション創出を推進する取り組みの実施状況

- 【考察】

- 約半数が成長戦略やイノベーションに取り組んでおり、大企業を中心に活発な成長意欲が垣間見られる一方、 将来に対する投資に手が回っていない企業が半数近くいるのも実態である。

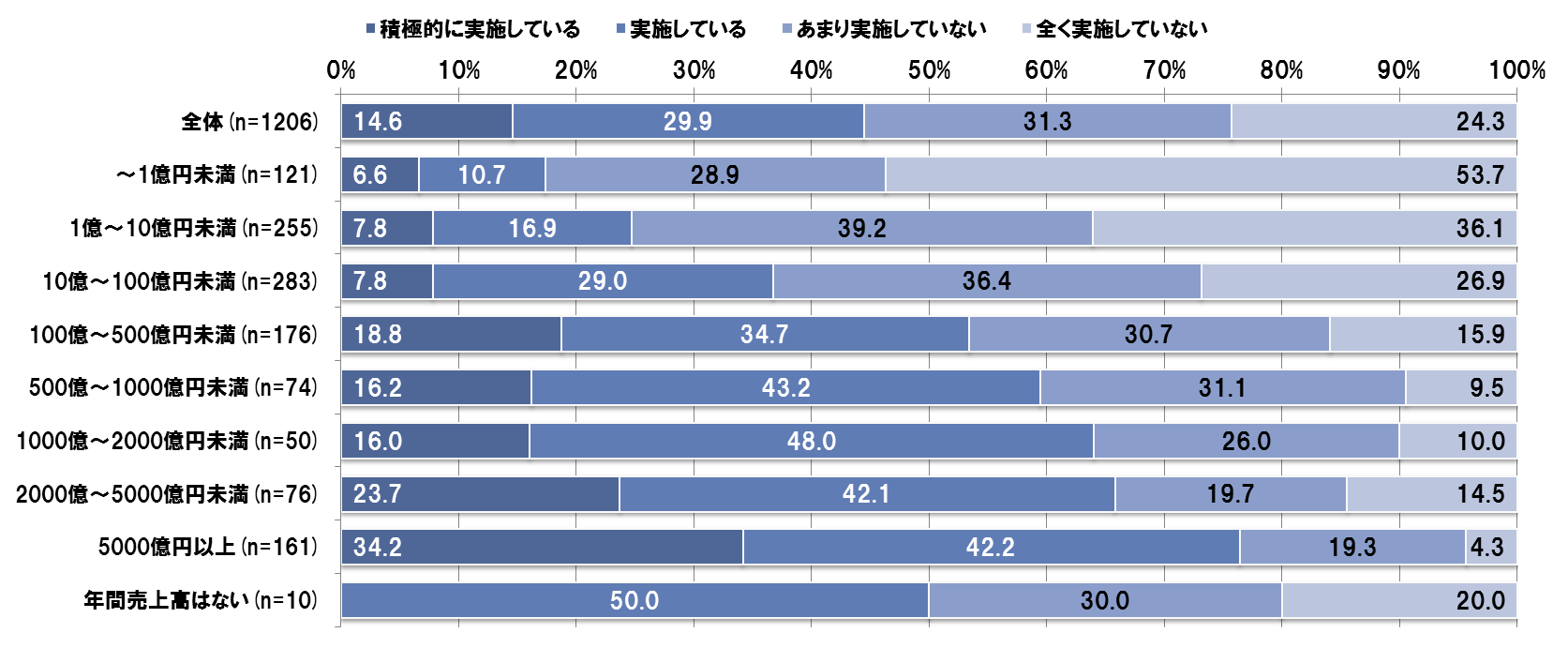

1-2. アライアンスの実施状況

アライアンスの実施状況を尋ねたところ、全体の41.6%が「アライアンスを実施したことがある」と回答した。 アライアンスの形態別では、業務提携の実施経験がある企業の割合が最も多かった(32.0%)。

【図表1-2】形態別のアライアンス実施状況

- 【考察】

- アライアンスへの取り組み状況についても、成長戦略・イノベーションへの取り組み状況と同様に、実施企業・未実施企業の割合は拮抗している。 特に、「検討したが、実施に至っていない」要因はどこにあるのか、第3節以降で考察したい。

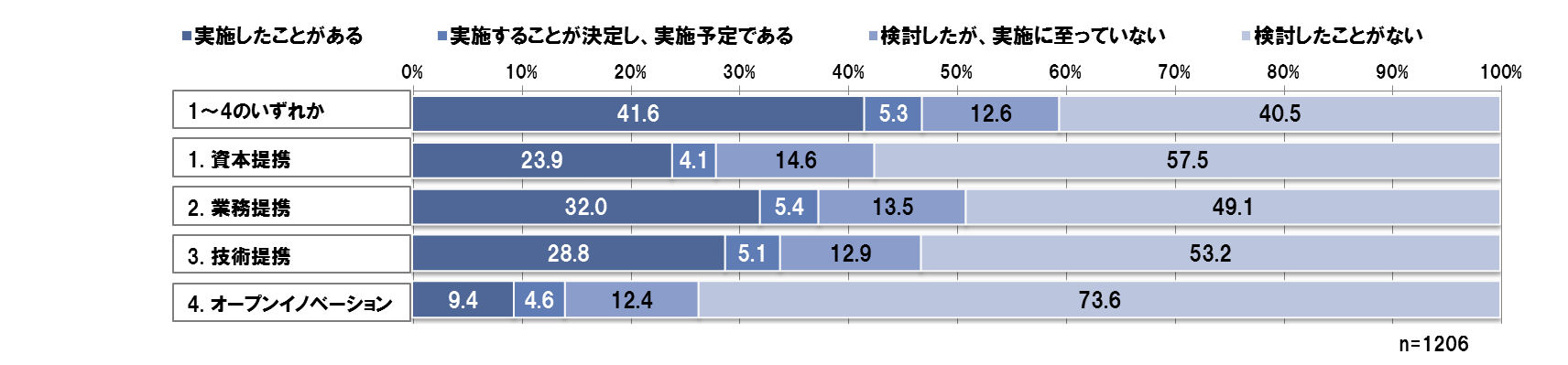

1-3. アライアンス活用時期

アライアンスをいつから活用しているか尋ねたところ、「11年以上前から活用している」と回答した企業が最も多かった(29.5%)。 遅くとも4~5年前から活用している企業を足しあげると、6割近くに達する。

【図表1-3】アライアンスを活用し始めた時期

- 【考察】

- 企業が長期にわたって経営を続けていくために、外部リソースの活用は、これまでも一般的なものとして取り組まれてきたと言える。

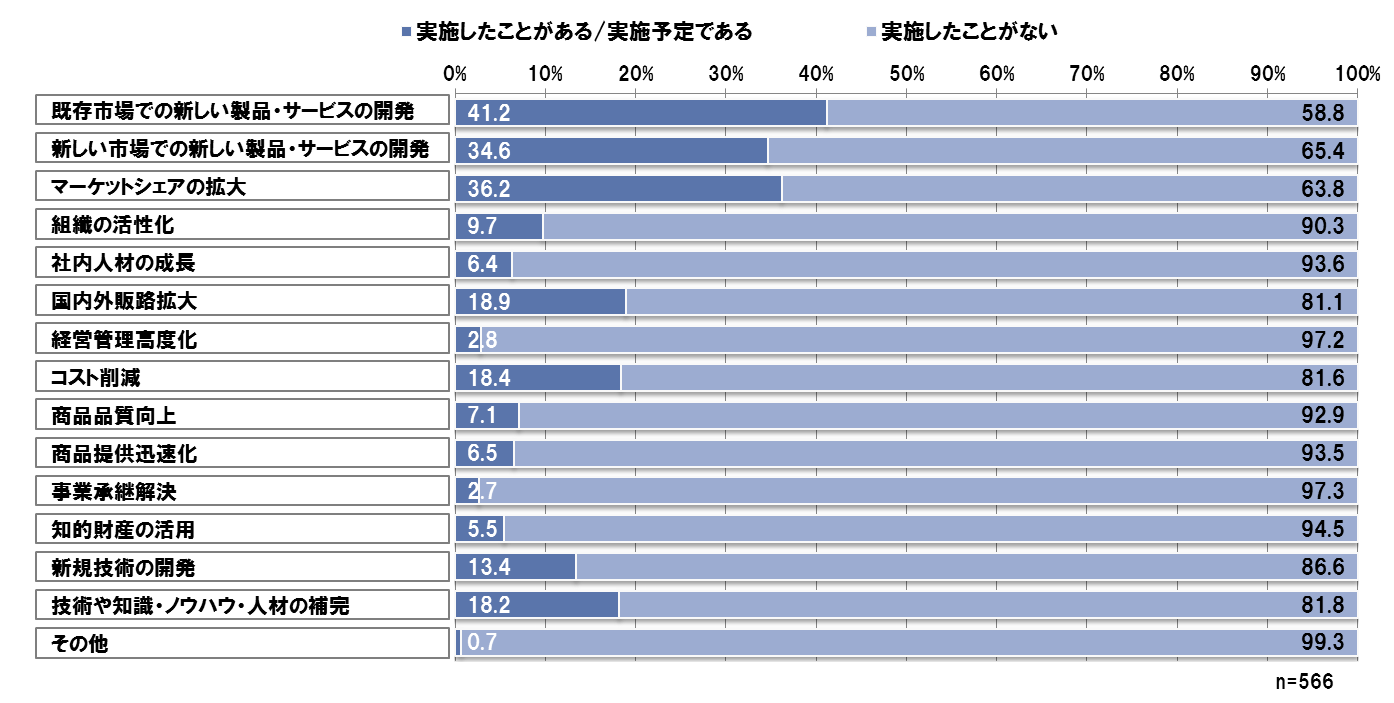

1-4. アライアンスの目的

アライアンスを実施したことがある/実施予定だと回答した企業に対して、どのような目的でアライアンスを実施したことがある/ 実施予定か尋ねたところ、「既存市場での新しい製品・サービスの開発(41.2%)」、「マーケットシェアの拡大(36.2%)」、 「新しい市場での新しい製品・サービスの開発(34.6%)」のために実施/実施予定しているとの回答が多い。 続いて、「国内外販路拡大(18.9%)」、「コスト削減(18.4%)」、「技術や知識・ノウハウ・人材の補完(18.2%)」を目的としたアライアンスが多い。

【図表1-4】目的別アライアンスの実施有無

- 【考察】

- アライアンスは短期的に結果が出やすい施策であることから、売上増に直接貢献する目的での実施が多いことが、特徴としてうかがえる。 また、それ以外の選択肢でも一定の回答があることから、さまざまな目的・シーンでアライアンスが行われていることが分かる。

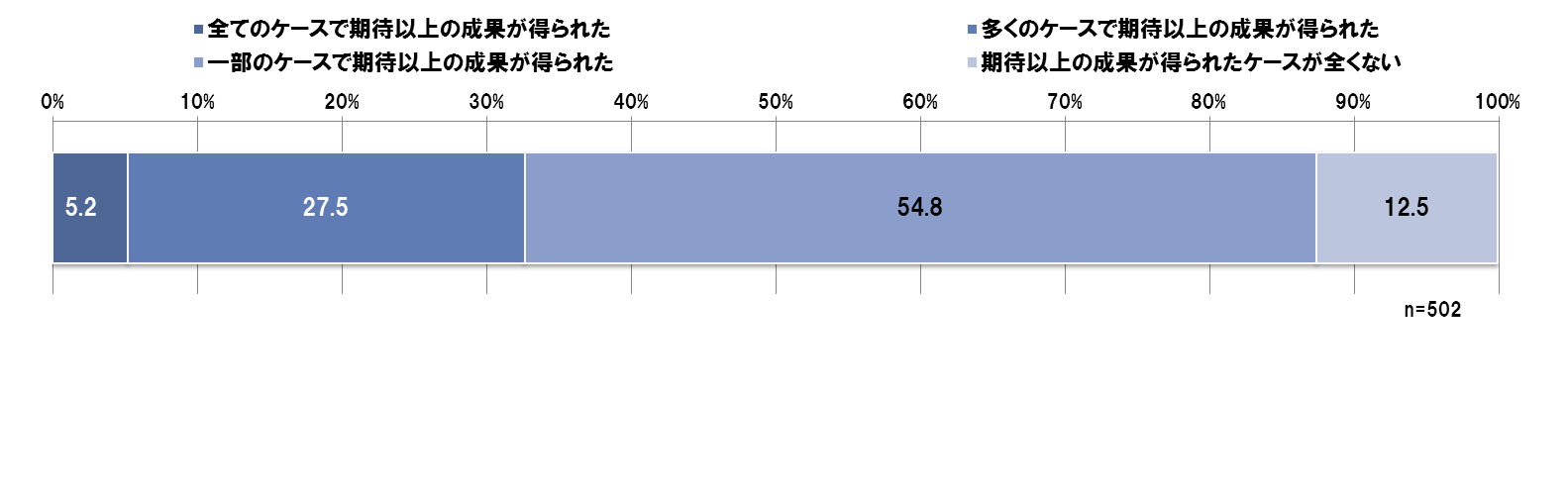

1-5. アライアンスの成果

アライアンスの経験がある企業に対して、その成否状況を尋ねたところ、約1/3の企業(32.7%)が 「全てあるいは多くのケースで期待以上の成果が得られた」と回答している。

【図表1-5】アライアンスの成否状況

- 【考察】

- アライアンスは、魅力的な選択肢であるとともに、失敗する可能性もあるリスクある施策であると言える。 その成功と失敗の境目がどこにあるのか、成功要因と失敗要因について第2節で考察したい。

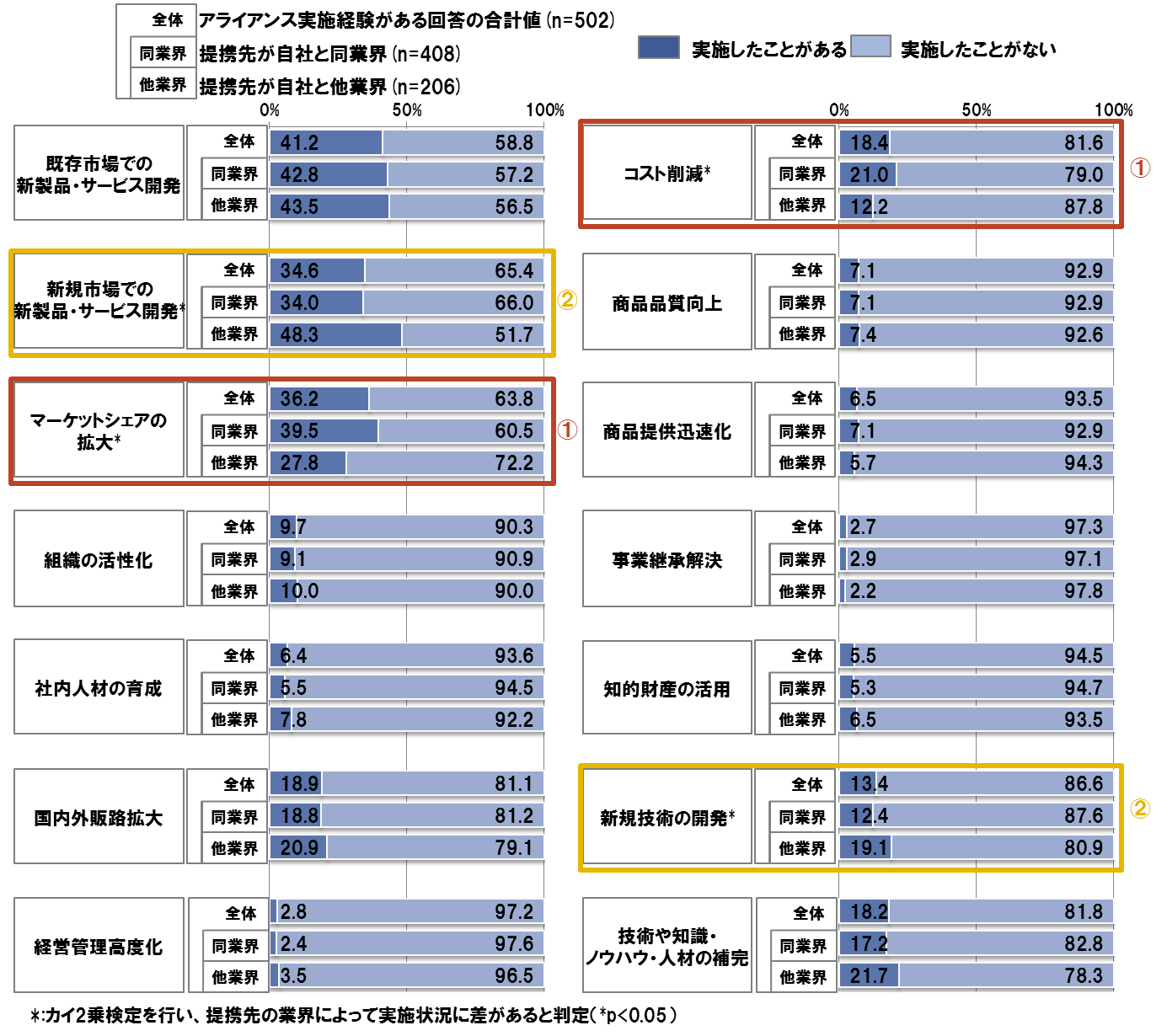

1-6. アライアンス先の業界

アライアンスを実施したことがある企業に対して、アライアンスの目的別に、自社と同業界/他業界の企業とのアライアンスの実施経験を尋ねたところ、 自社と他業界とのアライアンスと比較して、自社と同業界とのアライアンスが多かったのは、「マーケットシェアの拡大(39.5%)」や 「コスト削減(21.0%)」であった。(下表1)

同業界と比較して、他業界とのアライアンスが多かったのは、「新規市場での新製品・サービス開発(48.3%)」や「新規技術の開発(19.1%)」であった。(下表2)

【図表1-6】目的別の同業界/他業界の企業とのアライアンスの実施経験

- 【考察】

- 「異業種間アライアンス」が、新規事業開発や新規技術の開発といった従来の延長線上にないイノベーティブな取り組みにおいて、特に重宝されていると言える。

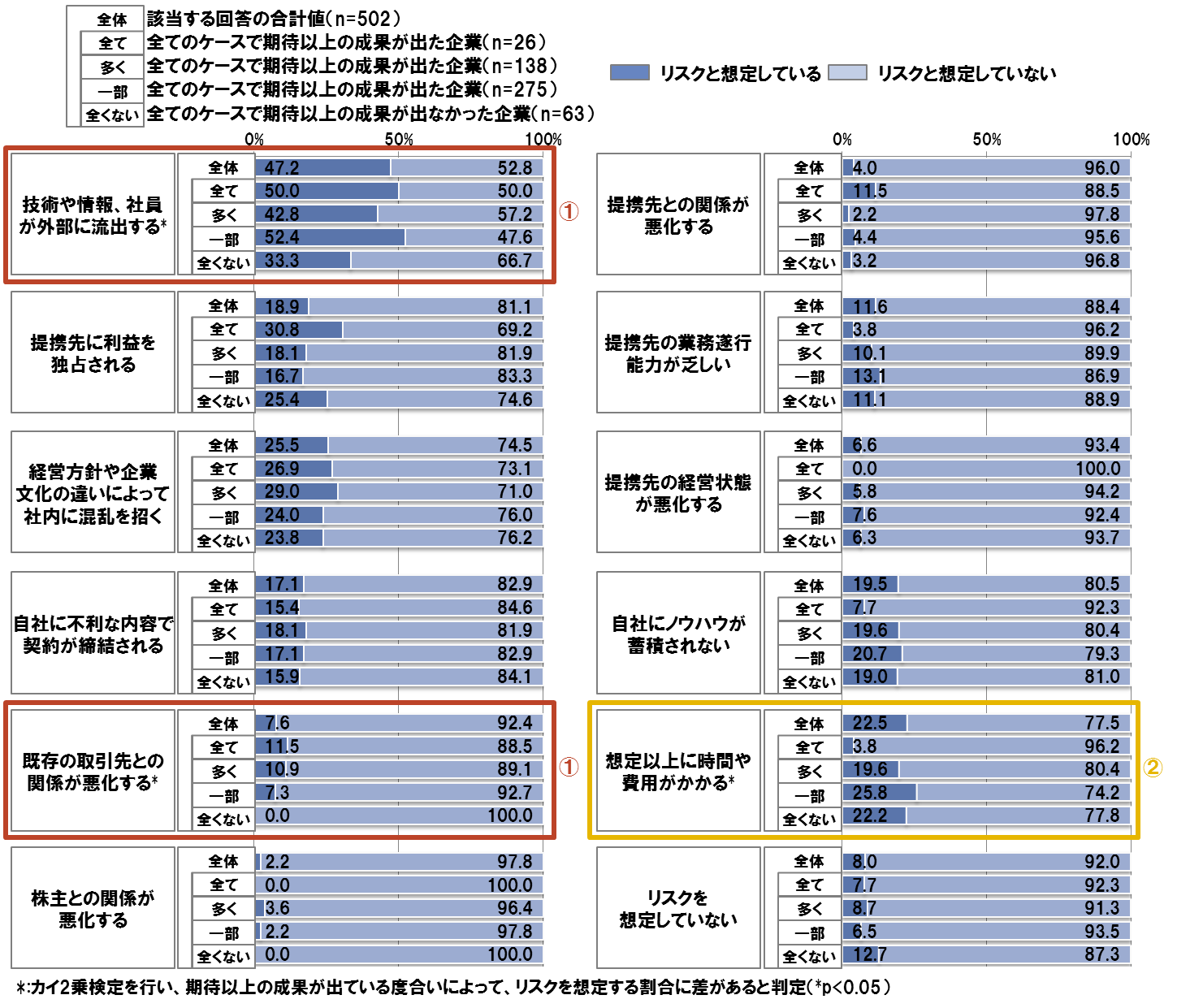

1-7. アライアンスのリスク

アライアンスを実施する際に想定するリスクを尋ねたところ、期待以上の成果が出るケースが多い企業では、 期待以上の成果が出るケースが少ない企業と比較して、「技術や情報、社員が外部に流出する」、「既存の取引先との関係が悪化する」 をリスクと想定している割合が多い。( 「技術や情報、社員が外部に流出する」は、全てのケースで期待以上の成果が出た企業の50%が選択しており、 全てのケースで期待以上の成果が出なかった企業の割合と比較して16.7ポイント高い)(下表1)

一方で、期待以上の成果が出るケースが少ない企業では、期待以上の成果が出るケースが多い企業と比較して、 「想定以上に時間や費用がかかる」をリスクと想定している割合が多い。(全てのケースで期待以上の成果が出なかった企業の22.2%が選択しており、 全てのケースで期待以上の成果が出た企業の割合と比較して18.4ポイント高い)(下表2)

【図表1-7】アライアンスの成否状況別のリスク想定状況

- 【考察】

- 結果を出している企業が直面するリスクと、結果を出すに至っていない企業が直面するリスクは異なっている。結果を出している企業では、 「時間・費用」をリスクに挙げる割合が低いことから、予め「時間・費用」の見積もりを正確に実施していたと解釈することもできる。

2. アライアンスの成功要因/失敗要因

2-1. 成功要因

2-1-1. 提携先の選定観点

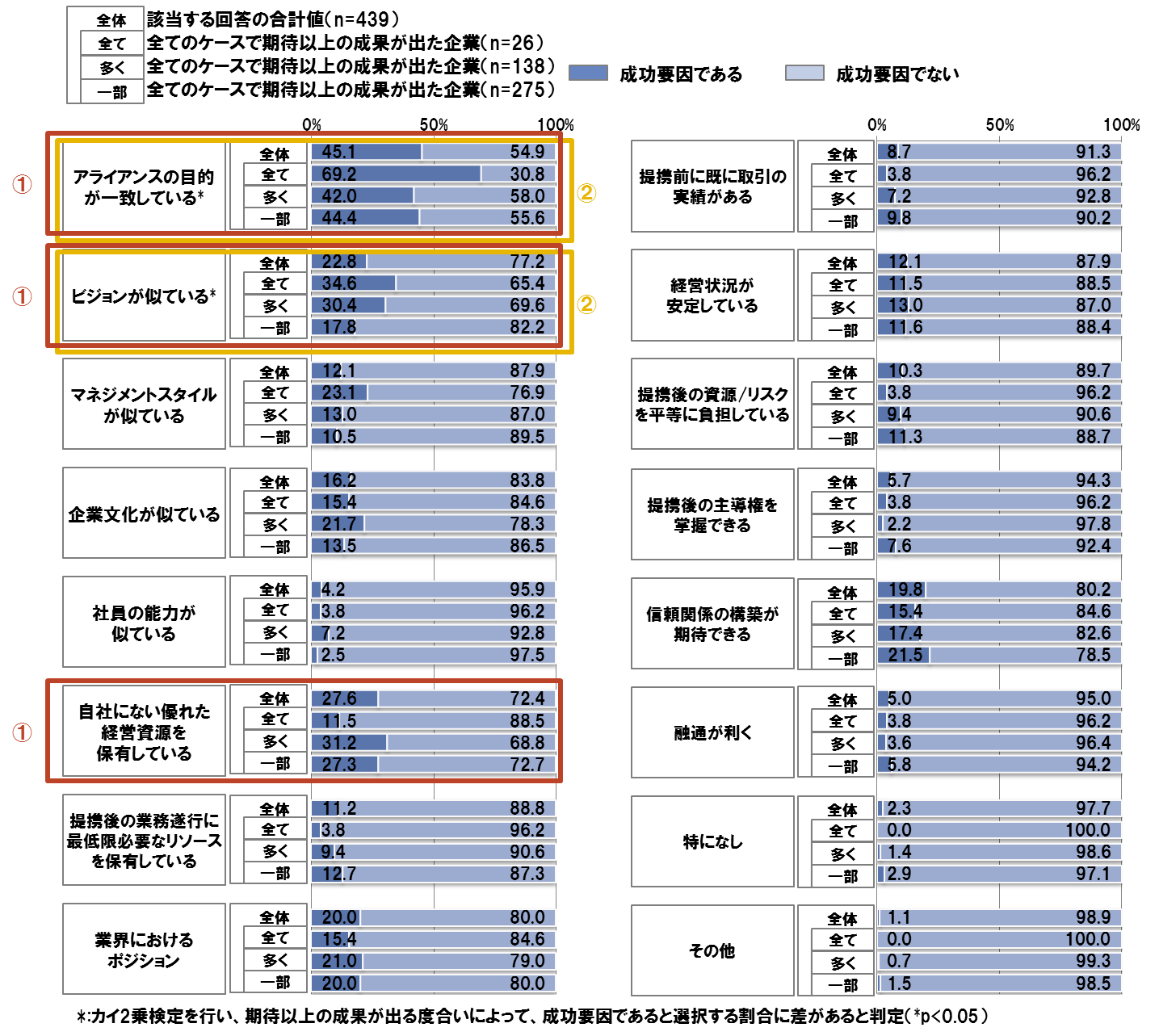

どのような相手とアライアンスを組むことが成功要因だと考えるか尋ねたところ、全体では「アライアンスの目的が一致している(45.1%)」、 「自社にない優れた経営資源を保有している(27.6%)」、「ビジョンが似ている(22.8%)」が成功要因であると回答した企業が特に多い。 (下表1)

期待以上の成果が出るケースが多い企業は、一部のケースで期待以上の成果が出た企業と比較して、 「アライアンスの目的が一致している(69.2%)」、「ビジョンが似ている(34.6%)」を成功要因と考える割合が高い。 (「アライアンスの目的が一致している」の場合、全てのケースで期待以上の成果が出た企業の69.2%が選択しており、 一部のケースで期待以上の成果が出た企業の割合と比較して24.8ポイント高い)(下表2)

【図表2-1-1】成否状況別の提携先の選定観点における成功要因

- 【考察】

- 「どこと組むか」が、成功要因の1つである可能性があると言える。ただし、当社の経験に基づけば、「アライアンスの目的が一致している」、 「ビジョンが似ている」、「自社にない優れた経営資源を保有している」等の要件を満たす提携先を見つけ出すことは難しい。 外形的なスペック・思い込みに左右されずに、提携先を見極めることが肝心だ。

2-1-2. 計画

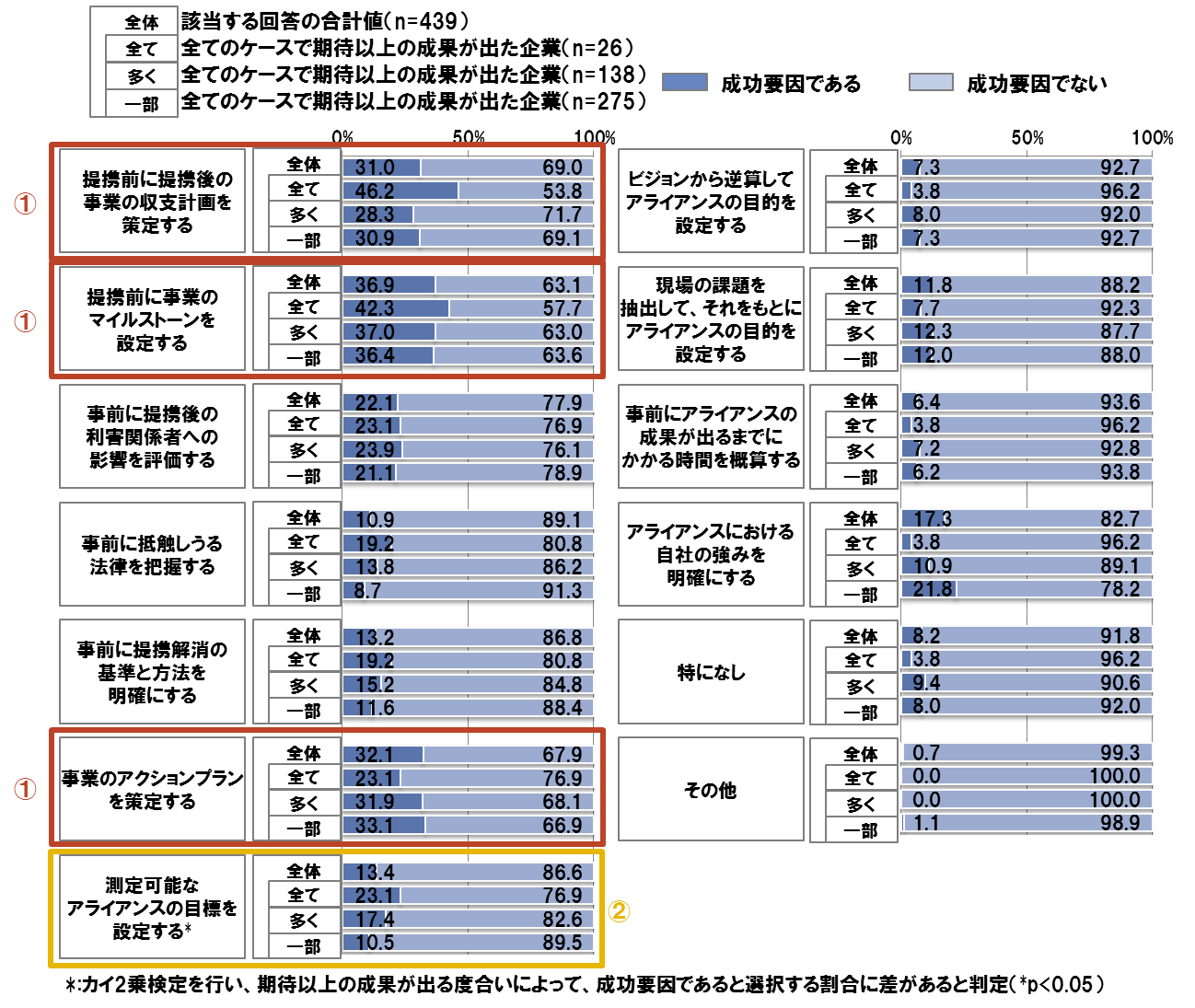

アライアンスに関する計画における成功要因について尋ねたところ、全体では、「提携前に事業のマイルストーンを設定する(36.9%)」、 「事業のアクションプランを策定する(32.1%)」、「提携前に提携後の事業の収支計画を策定する(31.0%)」が成功要因であると回答した企業が特に多い。 (下表1)

期待以上の成果が出るケースが多い企業は、一部のケースで期待以上の成果が出た企業と比較して、「測定可能なアライアンスの目標を設定する(23.1%)」 を成功要因と考える割合が高い。(全てのケースで期待以上の成果が出た企業の23.1%が選択しており、 一部のケースで期待以上の成果が出た企業よりも11.6ポイント高い) (下表2)

【図表2-1-2】成否状況別のアライアンスに関する計画における成功要因

- 【考察】

- 提携前に、収支計画、マイルストーン、アクションプラン等をきちんと策定することが成功するための第一条件であると言える。また、 成功の定義をどう捉えるかにもよるが、売上などの定量的な目標を達成することが成功の定義だとすれば、事前に「測定可能な目標を設定する」 ことは重要な成功要因の1つだと言えるだろう。

2-1-3. 実行

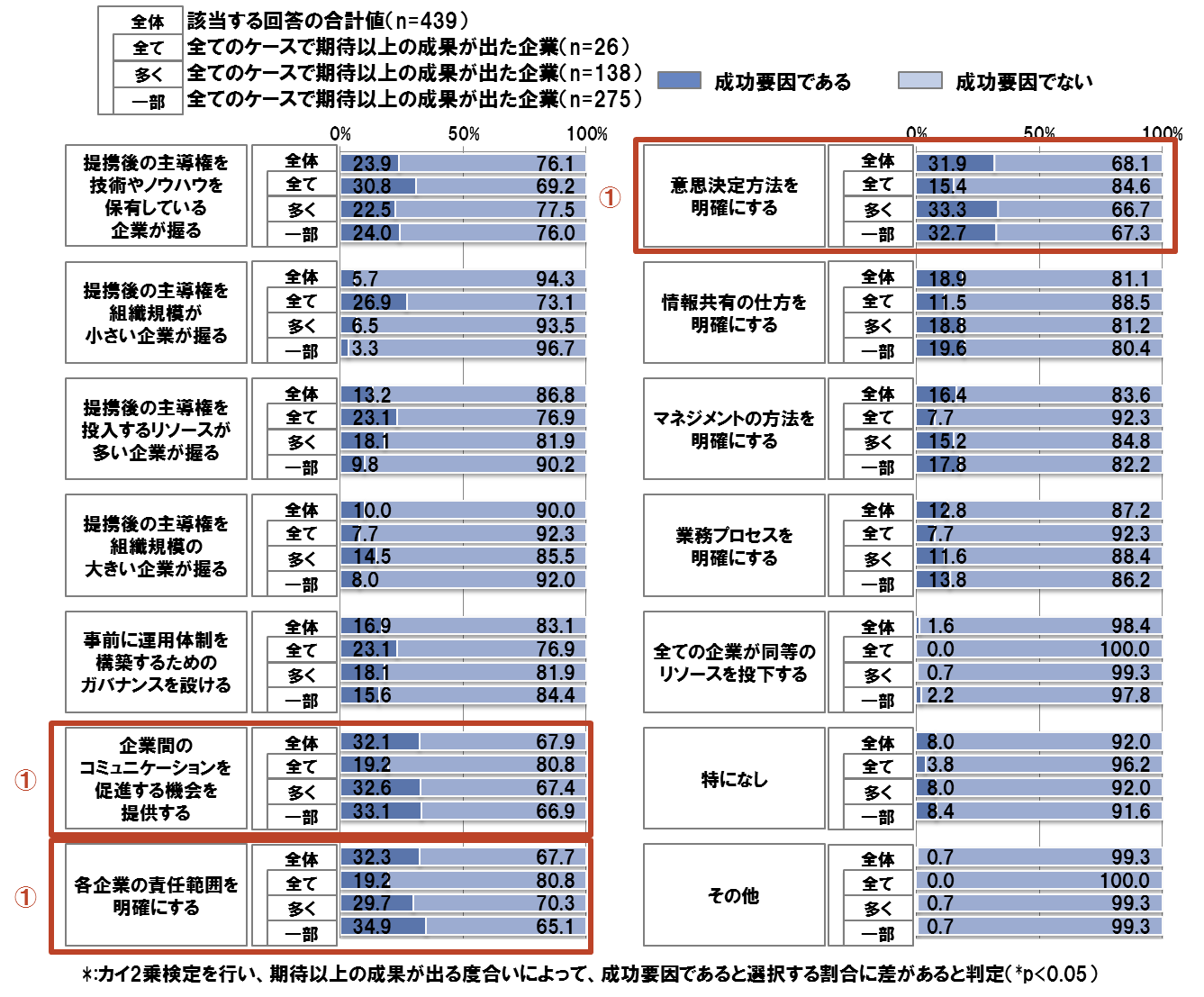

アライアンス契約後の実行における成功要因について尋ねたところ、全体では、「各企業の責任範囲を明確にする(32.3%)」、 「企業間のコミュニケーションを促進する機会を提供する(32.1%)」、「意思決定方法を明確にする(31.9%)」が成功要因であると回答した企業が特に多い。 (下表1)

【図表2-1-3】成否状況別のアライアンス契約後の実行における成功要因

- 【考察】

- 当社の経験に基づけば、責任範囲や意思決定方法を明確にしないまま、協業を推進した結果、失敗に至るケースは多く、実態に即した調査結果と言えるだろう。

2-1-4. 組織体制

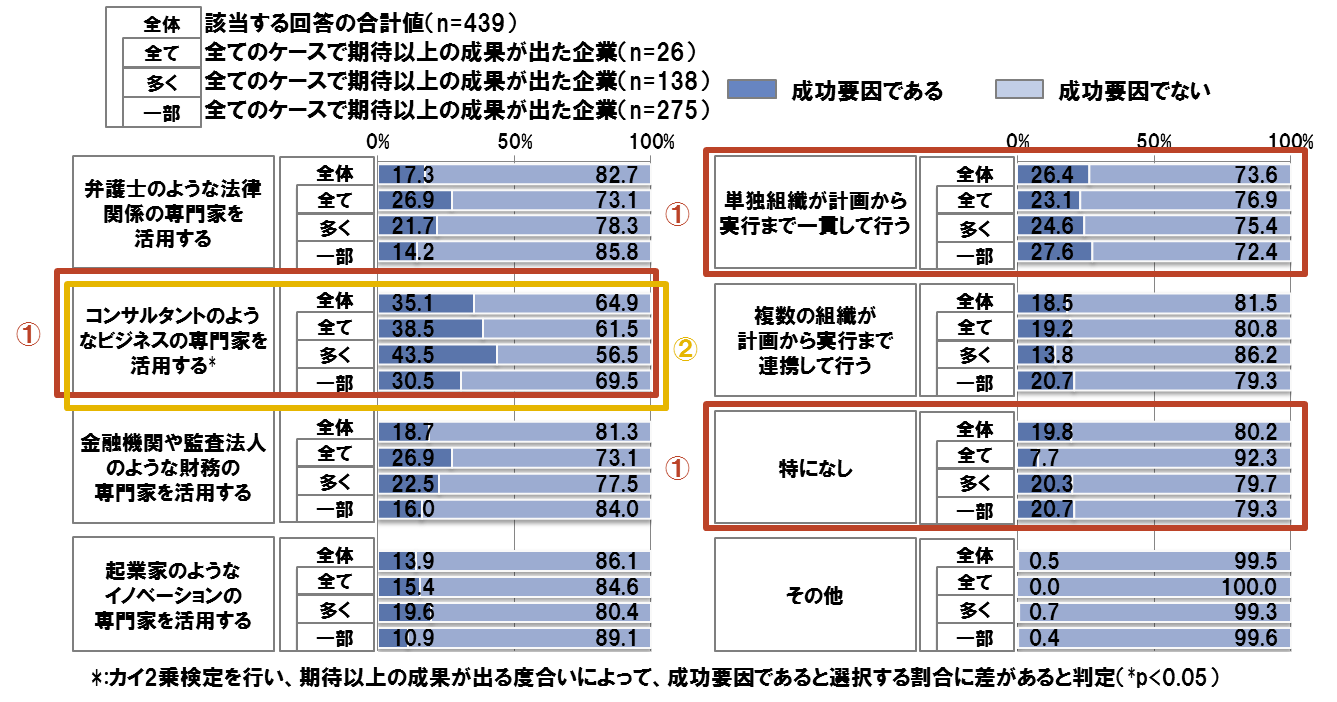

アライアンスを推進する自社の組織体制における成功要因について尋ねたところ、全体では、 「コンサルタントのようなビジネスの専門家を活用する(35.1%)」、「単独組織が計画から実行まで一貫して行う(26.4%)」 が成功要因であると回答した企業が特に多い。 (下表1)

期待以上の成果が出るケースが多い企業は、一部のケースで期待以上の成果が出た企業と比較して、 「コンサルタントのようなビジネスの専門家を活用する(38.5%)」を成功要因と考える割合が高い。 (全てのケースで期待以上の成果が出た企業の38.5%が選択しており、一部のケースで期待以上の成果が出た企業の割合と比較して8.0ポイント高い) (下表2)

【図表2-1-4】成否状況別のアライアンスを推進する組織体制における成功要因

- 【考察】

- アライアンス経験が豊富でない企業にとって、提携先の選定・計画・実行において成功要因に挙げられている各種要件を満たしながらアライアンスを推進することは困難である。専門家の活用が成功要因として大きいと言えるのではないか。

2-2. 失敗要因

2-2-1. 提携先の選定観点

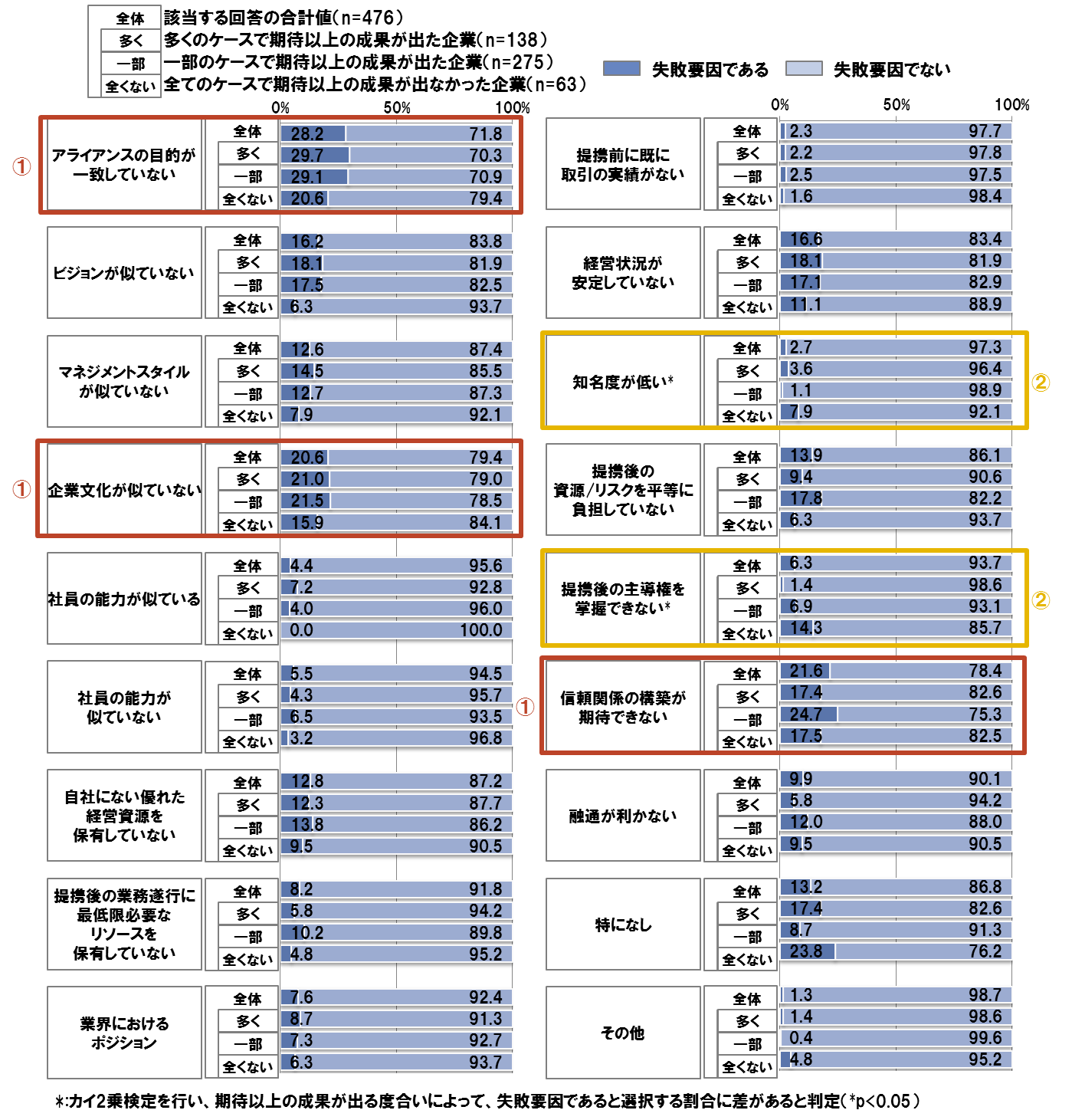

どのような相手とアライアンスを組むことが失敗要因だと考えるか尋ねたところ、全体では、「アライアンスの目的が一致していない(28.2%)」、 「信頼関係の構築が期待できない(21.6%)」、「企業文化が似ていない(20.6%)」が失敗要因であると回答した企業が特に多い。 (下表1)

期待以上の成果が出たケースが全くない企業は、多くのケースで期待以上の成果が出た企業と比較して、「提携後の主導権を掌握できない(14.3%)」、 「知名度が低い(7.9%)」を失敗と考える割合が高い。(「提携後の主導権を掌握できない」の場合、 全てのケースで期待以上の成果が出なかった企業の14.3%が選択しており、多くのケースで期待以上の成果が出た企業の割合と比較して12.9ポイント高い) (下表2)

【図表2-2-1】成否状況別の提携先の選定観点における失敗要因

- 【考察】

- 目的の不一致や企業文化の不一致などは、2.1.1成功要因で挙げられた「目的・ビジョンの一致」の裏返しとも言える結果であり、 「信頼関係の構築」についても目的・ビジョンの一致が前提であるとの見方もできる。成功した経験がない企業に特徴的だった「提携後の資源/リスクの応分負担」、 「提携後の主導権」などは事前の協議や計画の中で取り決めておくべき内容のものであり、2.2.2で考察する計画策定の不十分さに原因がある可能性が指摘できる。

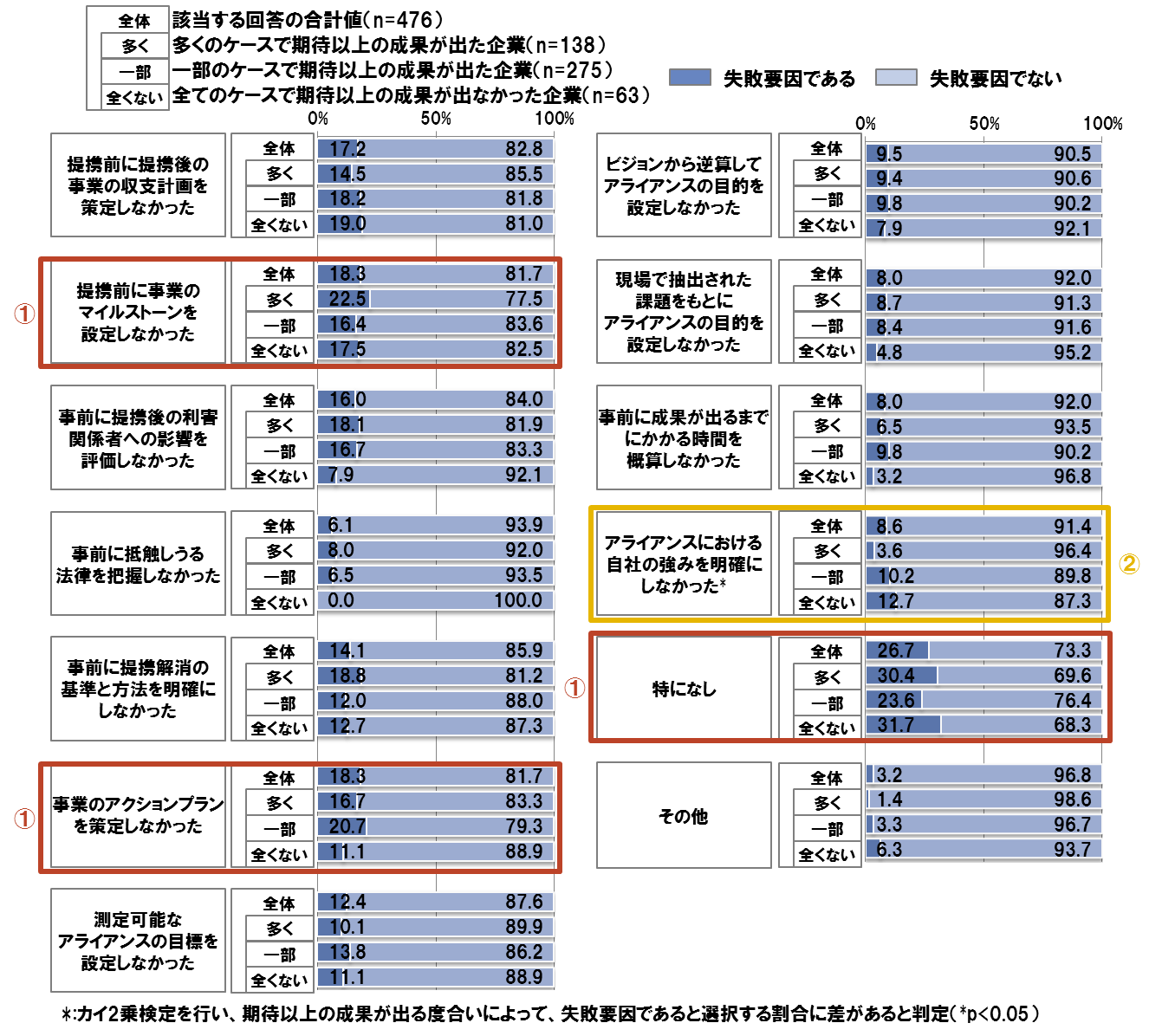

2-2-2. 計画

アライアンスに関する計画における失敗要因について尋ねたところ、全体では、「特になし(26.7%)」、 「提携前に事業のマイルストーンを設定しなかった(18.3%)」、「事業のアクションプランを策定しなかった(18.3%)」が 失敗要因であると回答した企業が特に多い。 (下表1)

期待以上の成果が出たケースが全くない企業は、多くのケースで期待以上の成果が出た企業と比較して、 「アライアンスにおける自社の強みを明確にしなかった」を失敗と考える割合が高い。(全てのケースで期待以上の成果が出なかった企業の12.7%が選択しており、 多くのケースで期待以上の成果が出た企業の割合と比較して9.1ポイント高い) (下表2)

【図表2-2-2】成否状況別のアライアンスに関する計画における失敗要因

- 【考察】

- 提携前のマイルストーン・アクションプランの策定については、2.1.2成功要因の裏返しと言える結果になったが、 「特になし」という回答が多かったため、失敗要因が明確でない、あるいは分からないという企業が意外と多いことの裏付けと言えるだろう。 また、成功経験が無い企業に特徴的だった「アライアンスにおける自社の強みを明確にしなかった」という点は、特筆すべきポイントである。

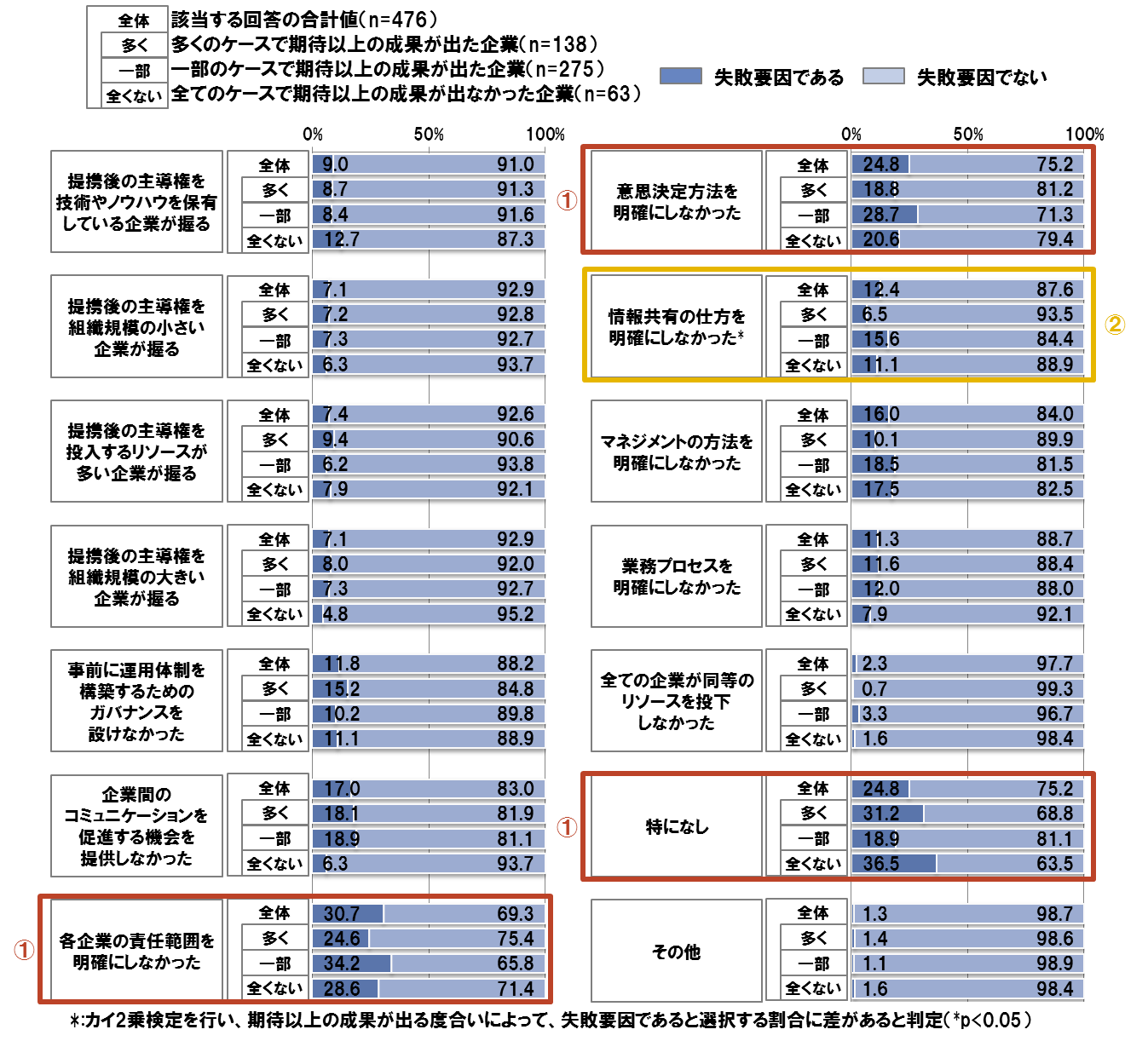

2-2-3. 実行

アライアンス契約後の実行における失敗要因について尋ねたところ、全体では、「各企業の責任範囲を明確にしなかった(30.7%)」、 「意思決定方法を明確にしなかった(24.8%)」、「特になし(24.8%)」が失敗要因であると回答した企業が特に多い。 (下表1)

期待以上の成果が出たケースが全くない企業は、多くのケースで期待以上の成果が出た企業と比較して、「情報共有の仕方を明確にしなかった」を 失敗と考える割合が高い。(全てのケースで期待以上の成果が出なかった企業の11.1%が選択しており、多くのケースで期待以上の成果が出た企業の割合と 比較して4.6ポイント高い) (下表2)

【図表2-2-3】成否状況別のアライアンス契約後の実行における失敗要因

- 【考察】

- 意思決定方法や責任範囲の明確化については、2.1.4成功要因の裏返しと解釈できる。特徴的だった「情報共有の仕方が不明確」という点は、 1.7で挙げられた「技術やノウハウの流出」のリスクとも関係するが、情報流出を恐れるあまり情報開示に及び腰となってしまい、 お互いに必要な情報が得られないまま強固なアライアンス関係の締結に至らないというケースが多いこととも整合する結果と言えるだろう。

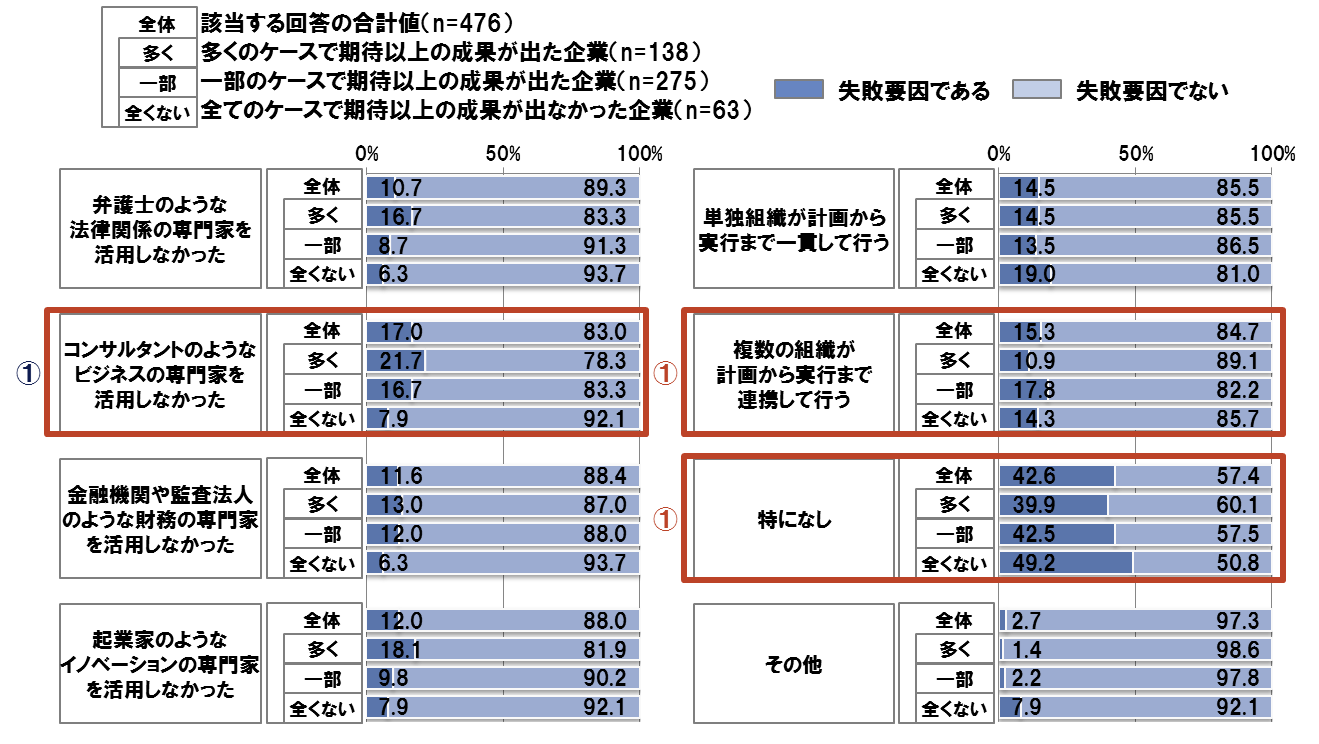

2-2-4. 組織体制

アライアンスを推進する自社の組織体制における失敗要因について尋ねたところ、全体では、「特になし(42.6%)」、 「コンサルタントのようなビジネスの専門家を活用しなかった(17.0%)」、「複数の組織が計画から実行まで連携して行う(15.3%)」が 失敗要因であると回答した企業が特に多い。( (下表1)

【図表2-2-4】成否状況別のアライアンスを推進する組織体制における失敗要因

- 【考察】

- 成功要因の裏返しでもあるが、ビジネスの専門家を活用しなかった場合、失敗に至るケースが多いことがうかがえる。

3.アライアンスにおける課題

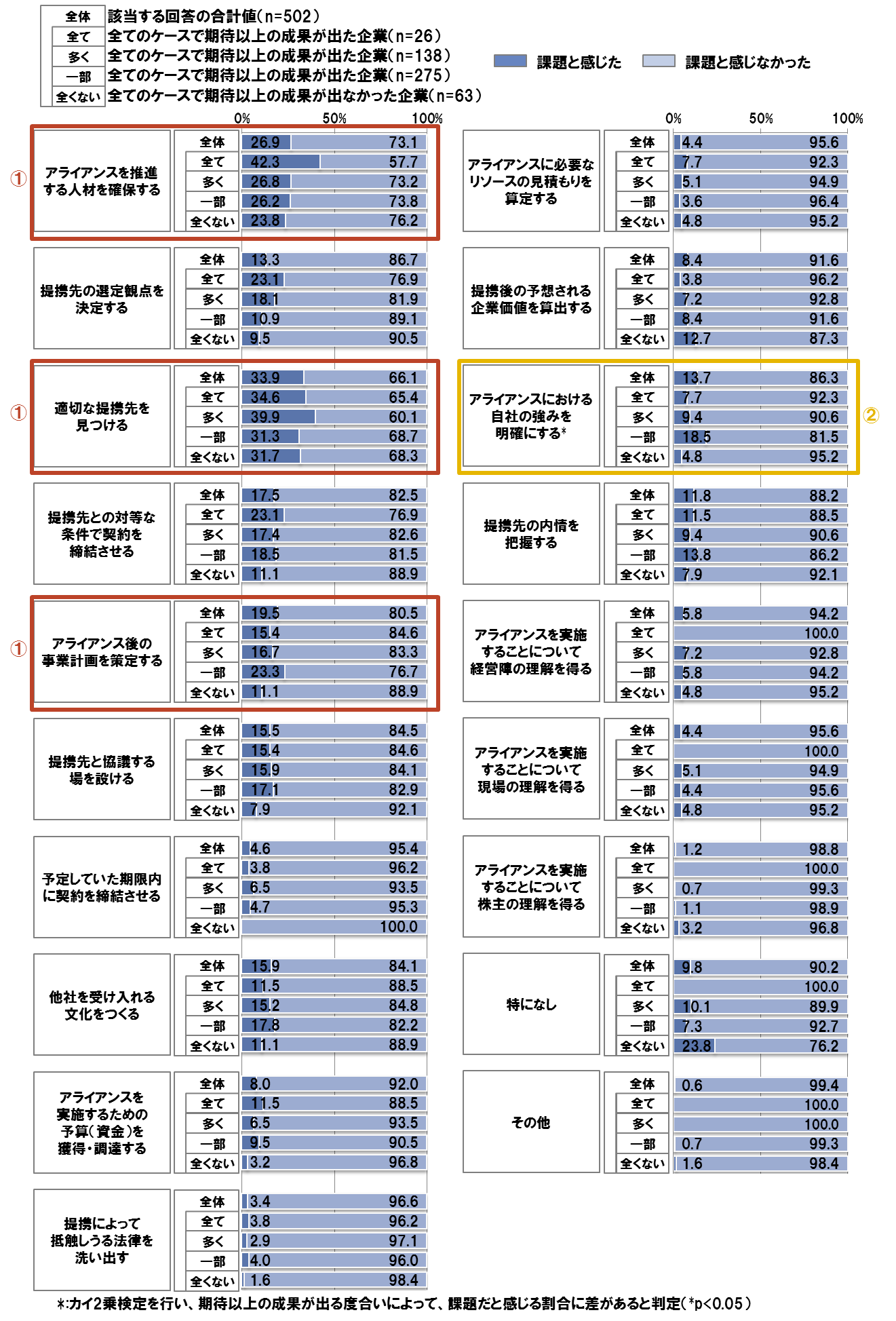

3-1. アライアンス契約を締結まで

アライアンス契約を締結するまでに特に課題だと感じたことについて尋ねたところ、全体では、「適切な提携先を見つける(33.9%)」、 「アライアンスを推進する人材を確保する(26.9%)」、「アライアンス後の事業計画を策定する(19.5%)」が課題であると回答した企業が特に多い。 (下表1)

期待以上の成果が出るケースが少ない企業は、期待以上の成果が出るケースが多い企業と比較して、「アライアンスにおける自社の強みを明確にする」を 課題と考える割合が高い。(一部のケースで期待以上の成果が出た企業の18.5%が選択しており、全てのケースで期待以上の成果が出た企業の割合と比較して 10.8ポイント高い) (下表2)

【図表3-1】成否状況別のアライアンス契約締結までに感じた課題

- 【考察】

- 一般的に、既存事業に優秀な人材を充てていることがほとんどであり、アライアンス推進や新規事業開発に優秀な人材を充てられることは稀である。 また、アライアンス経験が豊富な企業を除いて、アライアンスを推進することができる人材の確保は困難である。特に、「提携先の抽出・選定」、 「事前の計画策定」、「自社の強みの分析」に関しては十分な経験・ノウハウを持った人材を充当することが必要と言える。

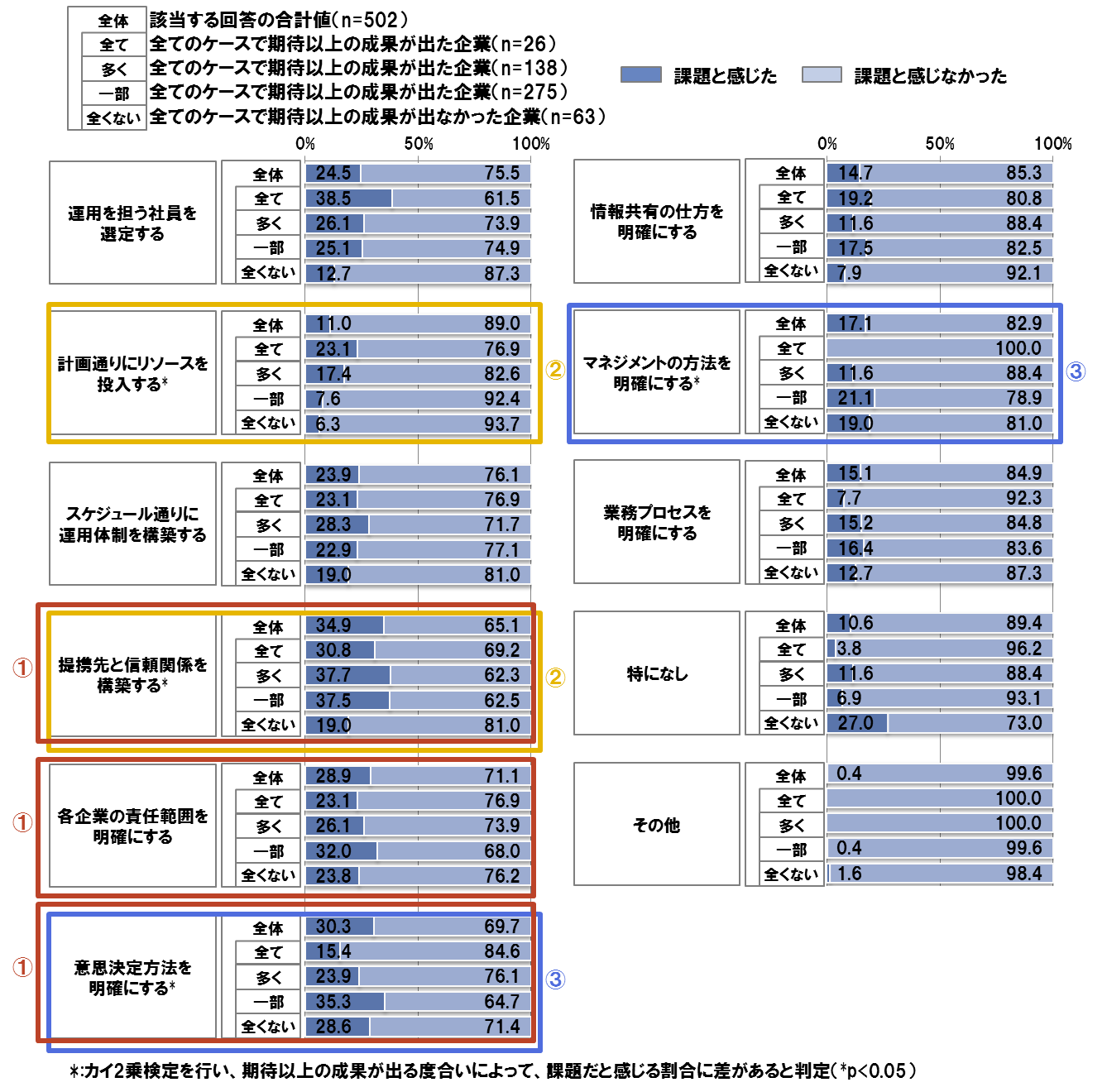

3-2. アライアンス契約締結後からアライアンスの運用体制構築まで

アライアンス契約締結後からアライアンスの運用体制を構築するまでに特に課題だと感じたことについて尋ねたところ、全体では、 「提携先と信頼関係を構築する(34.9%)」、「意思決定方法を明確にする(30.3%)」、「各企業の責任範囲を明確にする(28.9%)」が 課題であると回答した企業が特に多い。 (下表1)

期待以上の成果が出るケースが多い企業は、期待以上の成果が出るケースが少ない企業と比較して、「提携先と信頼関係を構築する(30.8%)」、 「計画通りにリソースを投入する(23.1%)」を課題と考える割合が高い。(「提携先と信頼関係を構築する」の場合、全てのケースで期待以上の成果が出た企業の30.8%が選択しており、全てのケースで期待以上の成果が出なかった企業の割合と比較して11.8ポイント高い) (下表2)

期待以上の成果が出るケースが少ない企業は、期待以上の成果が出るケースが多い企業と比較して、「マネジメントの方法を明確にする(19.0%)」を 課題と考える割合が高い。(全てのケースで期待以上の成果が出なかった企業の19.0%が選択しており、全てのケースで期待以上の成果が出た企業の割合と 比較して19.0ポイント高い) (下表3)

【図表3-2】成否状況別のアライアンスの運用体制構築までに感じた課題

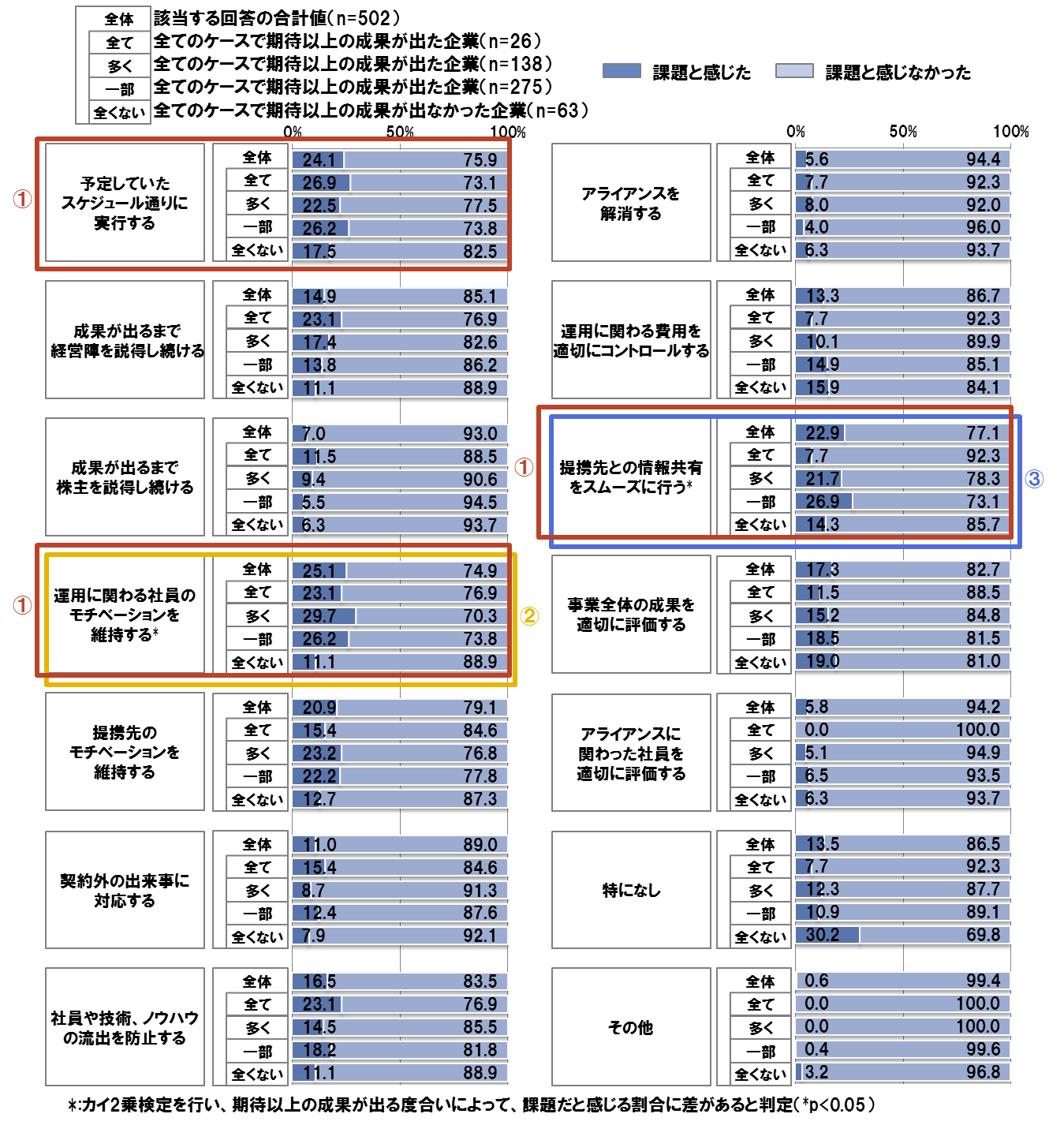

3-3. アライアンスの運用体制構築以降

アライアンスの運用体制を構築した以降に特に課題だと感じたことについて尋ねたところ、全体では、「運用に関わる社員のモチベーションを維持する(25.1%)」、「予定していたスケジュール通りに実行する(24.1%)」、「提携先との情報共有をスムーズに行う(22.9%)」が課題であると回答した企業が特に多い。(下表1)

期待以上の成果が出るケースが多い企業は、期待以上の成果が出るケースが少ない企業と比較して、「運用に関わる社員のモチベーションを維持する」を課題と考える割合が高い。(全てのケースで期待以上の成果が出た企業の23.1%が選択しており、全てのケースで期待以上の成果が出なかった企業の割合と比較して12.0ポイント高い)(下表2)

期待以上の成果が出るケースが少ない企業は、期待以上の成果が出るケースが多い企業と比較して、「提携先との情報共有をスムーズに行う(14.3%)」を課題と考える割合が高い。(全てのケースで期待以上の成果が出なかった企業の14.3%が選択しており、全てのケースで期待以上の成果が出た企業の割合と比較して6.6ポイント高い)(下表3)

【図表3-3】成否状況別のアライアンスの運用体制構築以降に感じた課題

- 【考察】

- アライアンスは、不確実性が高い戦略オプションであり、予定したスケジュール通りに実行することや関係者のモチベーションを最後まで維持することが難しい。また相手先企業の思惑や事業戦略を理解して進める必要もあり、提携先とのコミュニケーションに気を付ける必要がある。

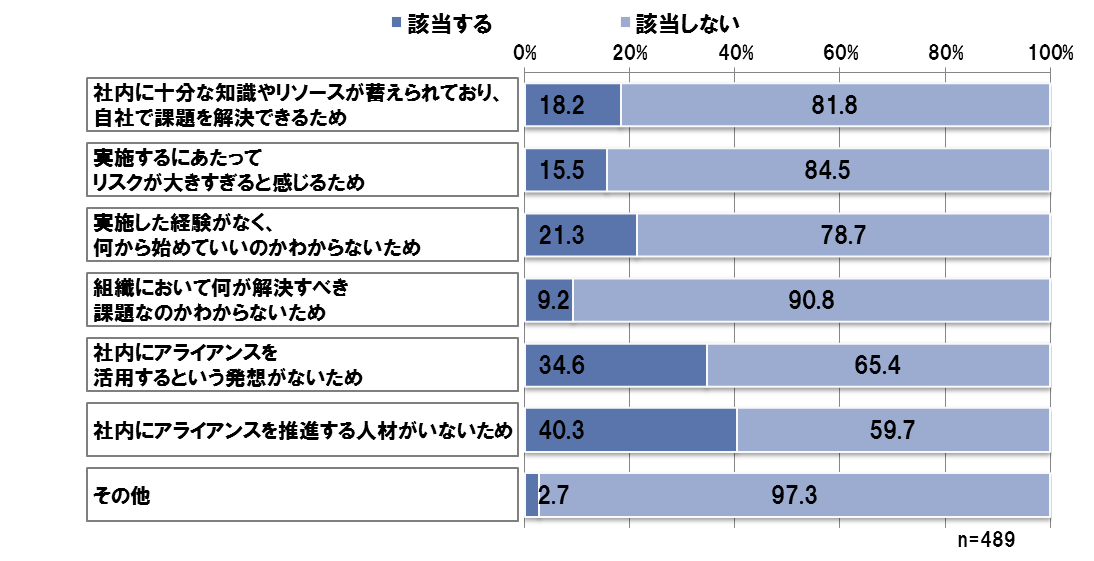

3-4. アライアンス検討に至らない理由

アライアンスを検討したことがない企業に対してアライアンスの検討に至らない理由を尋ねたところ、 「社内にアライアンスを推進する人材がいないため(40.3%)」、「社内にアライアンスを活用するという発想がないため(34.6%)」が 理由だと回答した企業が特に多かった。

【図表3-4】アライアンスの検討に至らない理由

- 【考察】

- 「アライアンスを推進する人材がいない」という点については、積極的に外部の専門家等を活用して道筋をつけることで解決できる性質のものである。 「アライアンスの発想自体がない」という点については、課題解決のスピード感やインパクトに基づいてゼロベースで 検討の遡上に載せることが有効ではないか。

4. 今後アライアンスを活用したいテーマ

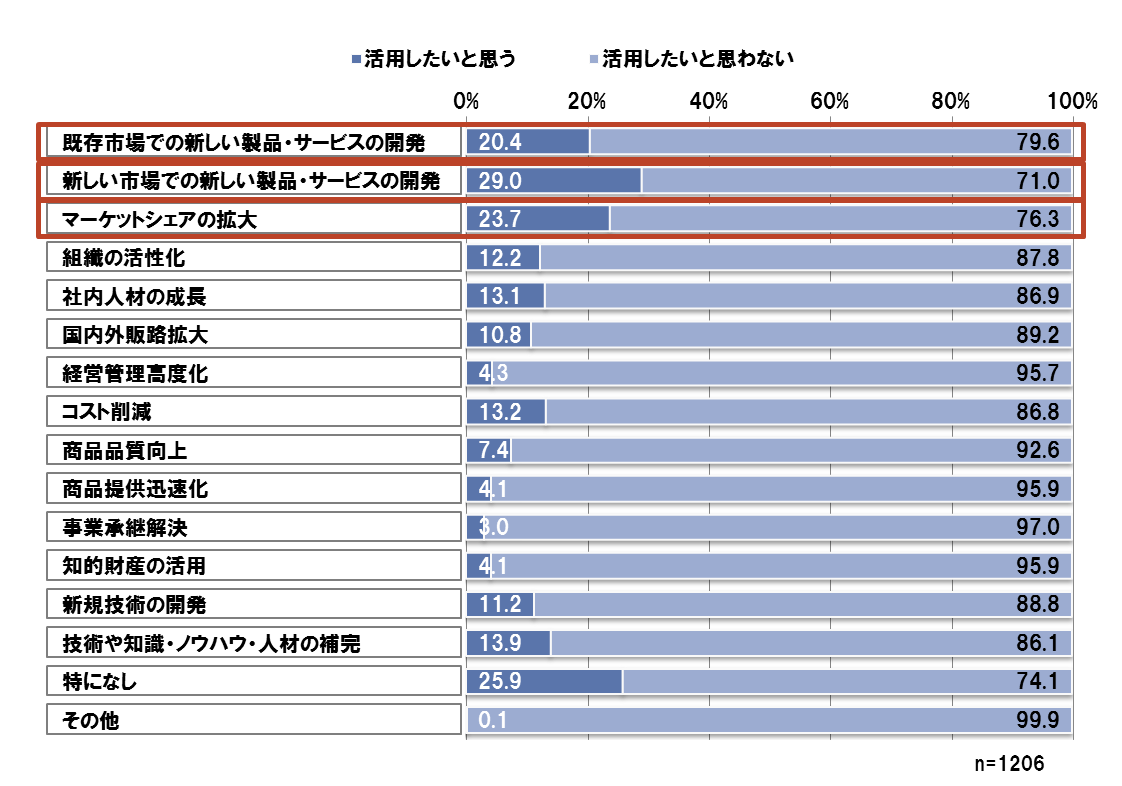

全ての企業に対して、今後どのような課題を解決するためにアライアンスを活用したいかを尋ねたところ、 「新しい市場での新しい製品・サービスの開発(29.0%)」、「マーケットシェアの拡大(23.7%)」、「既存市場での新しい製品・ サービスの開発(20.4%)」を解決するためにアライアンスを活用したいと回答する企業が特に多かった。

【図表4】今後アライアンスを活用したいテーマ

- 【考察】

- 今後も、売上増に直接貢献するような新規事業開発・シェア拡大などのシーンでアライアンスの活用が期待されていることが分かる。