このたび、一般社団法人 応用脳科学コンソーシアム(所在地:東京都千代田区 代表理事:柳田 敏雄/岩本 敏男)は、国立大学法人東京大学 大学院総合文化研究科 酒井研究室(東京都目黒区、酒井 邦嘉 教授、専門:言語脳科学)、株式会社NTTデータ経営研究所(東京都千代田区、代表取締役社長:山口 重樹)、日本紙パルプ商事株式会社(東京都中央区、代表取締役社長 社長執行役員:渡辺 昭彦)、公益財団法人 日本漢字能力検定協会(京都府京都市、代表理事 理事長:山崎 信夫)、株式会社日本能率協会マネジメントセンター(東京都中央区、代表取締役社長:張 士洛)、株式会社パイロットコーポレーション(東京都中央区、代表取締役社長:藤﨑 文男)と共同で、筆記と読書の関係性を科学的に検証する調査を行いましたので、その結果を発表します。

発表のポイント

◆ 大学等の講義内容の記録について、記録しないと回答した人は全体の10% に上り、日常的な予定の管理について、紙または電子機器に記入することがないと答えた人は全体の24% に上りました。一部の学生で書くことが習慣化していないという実態がうかがえます。

◆ 日常で本や新聞・雑誌を読む時間に関して、いずれも普段読まないと回答した人は全体の20% に上りました。日常的に紙の本を読むと回答した人でも、その読書時間は1日あたり40分程度にとどまっており、十分とは言いがたい状況です。

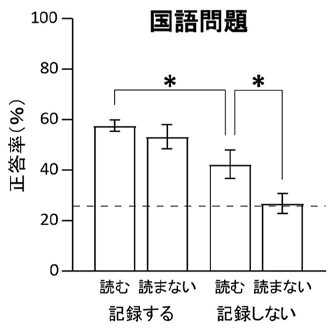

◆ 日常的に本や新聞・雑誌を読む人の方がより多様な場面で書く傾向にあり、多様な場面で書く人の方が本や新聞・雑誌をより長時間読む傾向がありました。また、講義内容を記録する人や、本や新聞・雑誌を普段読む人のほうが国語の読解問題の成績が高くなりました。つまり、書くことと読むことの累積効果によって、読解力が高まる可能性があります。

発表概要

一般社団法人応用脳科学コンソーシアム(以下、CAN)の共同プロジェクト「手書き価値研究会」は、全国の18-29歳の学生(大学生が大半ですが、大学院生と短大生を含みます)、計1,062名を対象として、調査「書字と読書における使用メディアについてのアンケート」を行いました。調査期間は、2025年の3月から8月までです。今回は学生を対象としましたが、高校までの学習経験がある程度まで反映されていると考えられます。

「書く」ことについては、大学等の講義記録、および日常における予定管理に分けて、用いる媒体(紙、電子機器)とその使用頻度等を調べました。「読む」ことについては、日常において本や新聞、雑誌等を読むときに用いる媒体や時間を調べました。また、講義記録と予定管理だけでなく、日常的なメモや、ブログ・SNS・日記等を書くことを含めて、読むこととの関連を解析したところ、両者が国語の読解問題(以下、国語問題)の成績に影響することが明らかになりました。

今回の調査は、CANが手書きの価値を追究していく前提として、対象となる学生の実態を把握するという位置付けです。調査の実施にあたっては、特に書くことと読むことの関係性について、電子機器の使用がもたらす問題点を含めた現状の分析が重要であると考えました。

なお、東京大学は「手書きの価値を示す脳機能」という題目でCANからの学術指導依頼を受諾しており、本調査の作成と実施、および評価の議論を共同で行い、このたび研究成果として発表するものです。

発表内容

① 調査の背景・先行研究における問題点

日常生活において、紙の本や雑誌に加え、スマートフォン・タブレット・パソコンといった電子機器が使われています。しかし、電子機器が日々の筆記や読書などに及ぼす影響については、これまで十分な調査がなされてきませんでした。紙の本と電子書籍の比較について、全国で読書アンケートが行われていますが、読書の対象となる「本」の定義があいまいであるため、実態の解明には不十分でした(酒井邦嘉著 『デジタル脳クライシス』 朝日新書、2024年、pp.39-41参照)。

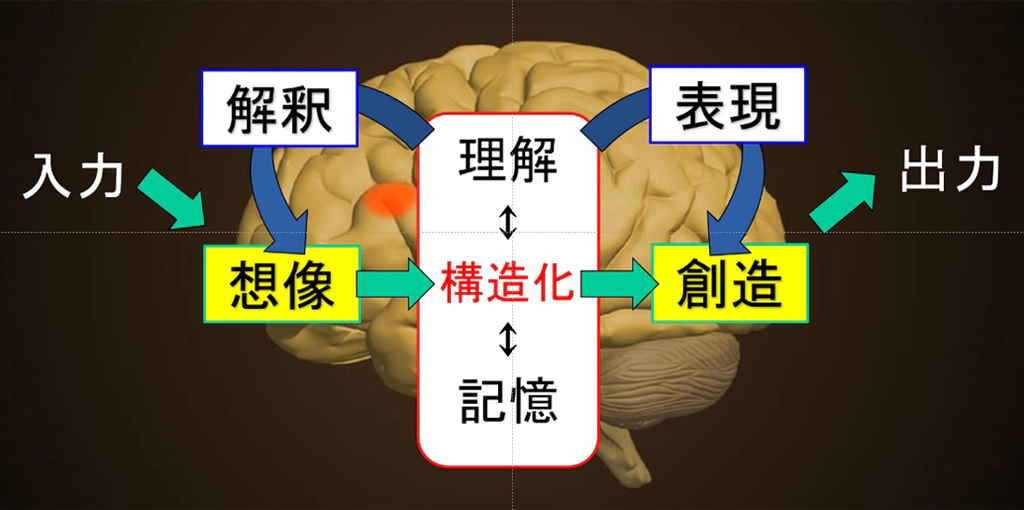

また、従来の研究では、異なるメディア使用(手書きとキーボード入力など)による記憶と理解の効果が行動実験で調べられていましたが、日常的に書くことと読むことの間の関連性については明らかにされていませんでした。言語脳科学の研究によれば、脳にある言語野 注1 において入力の情報が構造化されて出力されます。したがって、読むこと(入力)と書くこと(出力)が関連することが予想され、両者の能力にも相関があると考えられます。

注1 脳の言語野に入力される言葉の情報は、想像の過程で補われて、さらに関連した記憶が参照されます。思い出したことがらの関係性が構造化されて理解や推論が可能となり、適切な解釈ができれば想像がより確かなものになります。一方、人間の脳内で生成された情報は、理解に支えられた適切な表現によって、創造の過程を経て出力されます。読むことは入力であり、書くことは出力ですが、ともに「構造化」という言語能力に支えられているのです。

【図1】言語野における読むこと(入力)と書くこと(出力)の関連性

出典:酒井邦嘉著 『デジタル脳クライシス』 朝日新書、2024年、pp.87-90参照

② 調査内容

対象者は、アンケートモニター募集サイト「NTTコム リサーチ」に登録している学生であり、回答者には報酬として、サイト内ポイントを支給しました。居住地は全国にわたりますが、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県だけで84%を占めていました。所属は大学生93%、大学院生6%、短大生1%であり、男女の内訳は女性71%、男性28%、無回答1%です。

本調査の分析結果を、添付資料で詳細に示しました。それぞれの項目で最初に掲げてある要点は、以下の通りです。

- 大学等の講義内容の記録に関して、回答者1,062名のうち講義内容を記録することがないと回答した人は全体の10% (107名)に上りました。

- 日常的な予定の管理に関して、紙または電子機器に記入して管理をすることがないと回答した人は全体の24% (255名)に上りました。

- 日常で本や新聞・雑誌を読む時間に関して、回答者1,062名のうち本や新聞・雑誌いずれも普段読まないと回答した人は全体の20% (221名)に上りました。

- 日常で本や新聞・雑誌(SNSは除く)を読むことと、メモや日記等の複数の場面で書くことの関連について、本や新聞・雑誌を読む人の方が多様な場面で書く傾向にあり、多様な場面で書く人の方が本や新聞・雑誌をより長時間読む傾向にありました。

- 以上の解析結果で明らかになった大学等の講義内容を記録する人としない人について、国語問題の成績を比較したところ、前者の成績のほうが高いことがわかりました。また、本や新聞・雑誌を普段読む人は、いずれも全く読まない人より成績が高いことがわかりました。

③ 社会的意義

デジタル機器の急速な普及を背景として、日常的な読書習慣やメモの取り方に大きな問題が生じている実態が明らかになりました。特に、大学等の講義内容の記録を一切しない人が1割(要点1)、予定の管理を一切しない人が2割以上(要点2)であり、本のジャンルとして多様な項目を含めたにもかかわらず、本や新聞・雑誌いずれも普段読まない人が2割(要点3)も存在するというのは、大学生および大学院生の日常としては深刻な事態だと言えます。また、紙の本を読むと回答した人たちでも、読書時間が1日あたり40分程度にとどまっていました。紙の本を読まないと回答した人を含めて平均すれば30分程度になります。さらに、紙か電子かを問わず専門書・教科書を普段読むと回答した人の割合は38%と限定的だったことから、高等教育に必要な学習時間が十分に確保されているとは言いがたい状況です。

その一方で、コミュニティサイトの記事(ブログや匿名掲示板、SNS等)を読み物として読むと回答した人の割合は26%であり、その時間は1日あたり60分程度でした。個人発信の活字情報を得るのに、一定の時間をかけているという実態がうかがえます。

本や新聞・雑誌を読む人の方がより多様な場面で日常的に書く傾向にあり、多様な場面で日常的に書く人の方が本や新聞・雑誌をより長時間読む傾向にあること(要点4)から、読むことと書くことの高い関連性が見て取れます。また、大学等の講義内容を記録する人や、本や新聞・雑誌を普段読む人のほうが国語問題の成績が高かったこと(要点5)から、日常的なメモの取り方や読書習慣は、文章の読解力や論理的な思考力に関係するということが明確に示されました。今回の知見は、書くことと読むことの累積効果を示しており、教育全般における言語力の強化や、生涯学習の重要性を強く訴えるものです。

④ 今後の予定

東京大学の酒井研究室では、MRI装置などを用いて人間の脳における言語メカニズムの解明を追究しています。さらに、書字や読解に関わる脳内メカニズムを明らかにすることにより、手書きの価値についての実証実験を進めているところです。CANの共同プロジェクト「手書き価値研究会」は、科学的な知見の発表と、それに基づく実証的な製品やサービス等の提供を通して、人々が能力を最大限に発揮できる社会の実現に貢献していきたいと考えています。