このたび、株式会社NTTデータ経営研究所(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:柳 圭一郎)が代表機関を務める「世界農業遺産と朱鷺の島スマート農業コンソーシアム」では、世界農業遺産に認定されている新潟県佐渡市において、棚田の水稲での減農薬栽培、無農薬・無化学肥料栽培を推進するため、ラジコン式の畦畔草刈機や水田除草ロボットの活用・検証などを行う実証事業(以下、「本実証」)を4月18日から開始しました。

本実証は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構「スマート農業産地形成実証」に採択されています。

朱鷺の放鳥とともに、生き物のための生息環境を作り出している新潟県佐渡市は農薬や化学肥料の使用を削減した米の栽培を推進し2011年に日本で初めて「世界農業遺産(GIAHS)」に認定されており、人にも生き物にも優しい農業を広げるため、無農薬、無化学肥料栽培の取り組み面積の拡大をめざしています。市内には平野部の水田に加えて、管理に労力を要する棚田も多くあり、減農薬栽培や、無農薬・無化学肥料栽培に取り組むことが難しい状況です。

<実証を行う圃場の風景>

<佐渡市に生息するトキ>

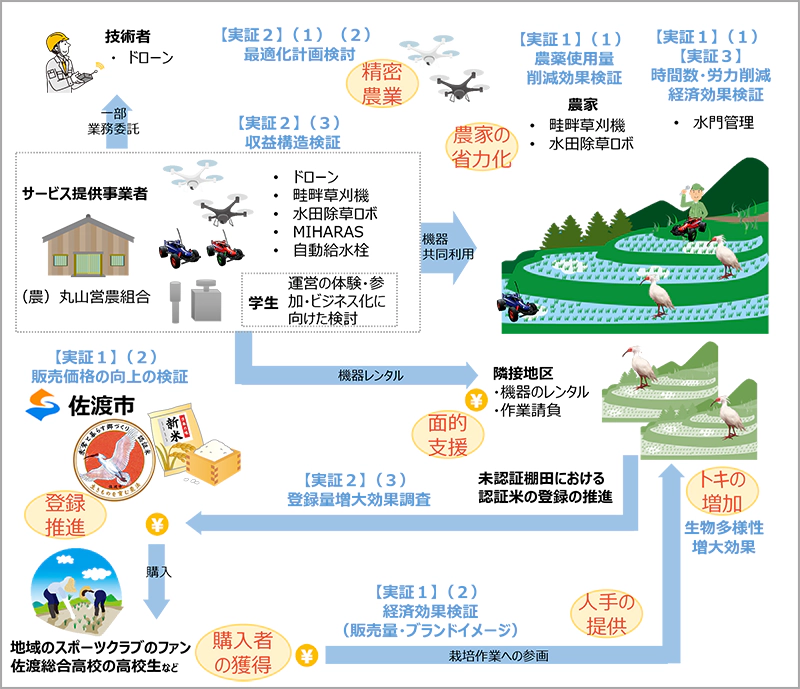

本実証では、棚田地域で導入可能なさまざまなタイプの畦畔草刈機、水田除草ロボット、ICTを活用した水門管理技術などを導入することにより、減農薬栽培、無農薬・無化学肥料栽培の推進に向けたコスト低減、労力軽減、収益向上などを評価することを目的としています。また、実証した技術やノウハウを面的に展開することにより、スマート農機の導入コストと効果を地域で共有するためのシェアリングサービスの可能性を検証します。

「世界農業遺産と朱鷺の島スマート農業コンソーシアム」では本実証を行うことで、将来的に棚田地域も含め、新潟県佐渡市における減農薬栽培、無農薬・無化学肥料栽培をさらに拡大し、農業従事者の省力化やコメの付加価値向上による所得向上をめざしてまいります。

1. 実証項目

本事業は2022~23年度の2年間にわたり、主に3つの項目について実証を行います。

【実証1】スマート農業技術による環境保全・省力化・収量維持の実現実証

(1)畦畔および水田の除草ロボット導入による省力化・軽労化について、作業時間削減効果・作業負荷軽減効果・総コスト・収量をパターンごとに比較、検討します。

(2)減農薬、無農薬・無化学肥料で生育したコメの買取価格の向上に向け、「朱鷺と暮らす郷づくり認証米」※の認証取得や、新潟の地域スポーツクラブと連携し、情報発信、オンライン販売などを実施し、効果を検証します。また、佐渡総合高校の高校生を対象にスマート農機による環境保全型農業に取り組む人材育成を実施します。

<トキ認証米のマーク>

※朱鷺と暮らす郷づくり認証米:

佐渡市では2007年に、国の特別天然記念物・トキの餌場確保と生物多様性の米づくりを目的とした「朱鷺と暮らす郷づくり認証制度」を立ち上げ、独自農法による佐渡産コシヒカリのブランド、「朱鷺と暮らす郷」を生産している。

【実証2】作業集約とシェアリング実証

(1)急傾斜畦畔の草刈り機械のシェアリングと作業の集積に向け、斜面でも走行可能な草刈り機2種類について、棚田における最適な機械の選択手法を確立します。最適な草刈り作業計画に際しては、3次元データ(面的空間情報)から斜面角度および面積を算出するためのドローン空撮を実施します。

(2)(1)選択手法の横展開の可能性を実証するため、(1)で最適な作業計画を策定した場所とは異なるエリアにおいて、最適作業計画を立案・検証します。

(3)シェアリングによるビジネス化と地域展開の可能性を検証するため、機器のシェアが可能な面積や課題を抽出し、情報共有や貸出管理などの仕組みを構築します。

<実証で使用する草刈り機が畦畔の斜面を走行、草刈りする様子>

【実証3】棚田の高度水管理による効果実証

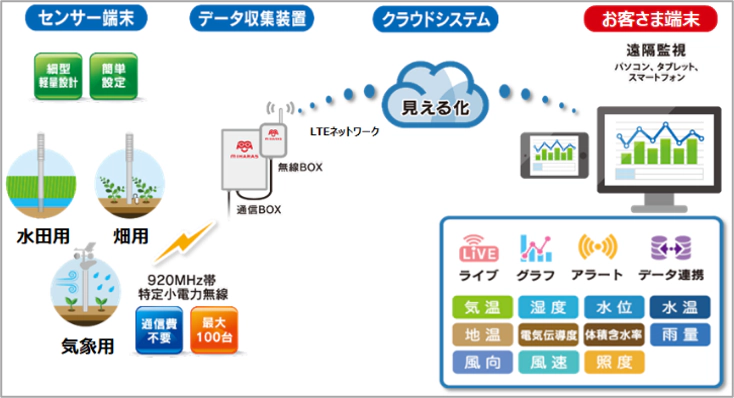

水田上流部における効率的、効果的な水管理の自動化システムを導入し、自動給水栓による多収化、高度水管理による省力化を実証します。また、水門の自動管理システムの共同利用手法の検討と課題についても調査します。

<自動給水装置の取り付けイメージ>

<水門の遠隔見回り装置のシステムイメージ>

<実証の全体像>

2. 実証体制

本実証は新潟県佐渡市の農業組合法人丸山営農組合の水田(46.7ha)において、以下メンバーで構成するコンソーシアムで実施します。

機関名 | 主な役割 | ||

|---|---|---|---|

株式会社NTTデータ経営研究所ライフ・バリュー・クリエイションユニット | 地域の中での面的な取り組みの促進に向けたコスト削減、収益向上効果を分析し、技術の社会実装を推進することを目的として、各種実証事業の総括・効果的な分析の提案、事業管理を行う立場として実証代表を担う。 | ||

農事組合法人 丸山営農組合 | 農業が抱える担い手の高齢化などの課題に対応するため設立し、丸山集落において中心的な担い手として大きな役割を担っている。本事業では畦畔草刈機、水田除草ロボによるスマート農業の導入により、減農薬栽培、無農薬・無化学肥料栽培の実現にむけた実証に取り組むとともに、畦畔草刈機、水田除草ロボの面的なサービス展開によって、団地化を促進する。 | ||

国立大学法人 新潟大学 | 2019年度より佐渡市の棚田を研究フィールドに棚田農業の課題に関わる研究、開発を実施しており、本実証においても畦畔草刈機、水田除草ロボの導入による軽労化・経営改善効果の検証、畦畔草刈機の最適化計画検討、朱鷺と暮らす郷づくり認証米などの販売方法の変更による売上向上効果の検証などを行い、環境保全型棚田農業技術地域モデル体系の確立をめざす。 | ||

株式会社NTTドコモ | ドローンでの傾斜角・面積の計算や、水田除草ロボ、自動給水栓装置(田門)、水田用ITセンサー(MIHARAS)の導入を担うとともに、それぞれの運用・実証における生産者サポートを行う。 | ||

佐渡市 | 「持続可能な農業生産」と「島内の資源循環」体制の構築に向けて、丸山営農組合、かわもなどの生産者に対する密なコミュニケーションを行うとともに、コンソーシアムの関係機関と連携した取り組みを進める。 | ||

新潟県(農林水産部地域農政推進課)(農地部農村環境課) | 中山間(棚田)地域の農業振興に向けて、本プロジェクトにおいて構築された佐渡棚田モデルの県内他地域への普及にむけた広報、研修などの支援を行う。 | ||

農事組合法人かわも | 中山間地域に位置する農業法人で本実証では、丸山営農組合で導入した畦畔草刈機のシェアリング先としてスマート農業に取り組むとともに、今後の継続利用に向けた体制などに関する意見交換を行う。 | ||

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 農業機械研究部門 無人化農作業研究領域 小型電動ロボットグループ | 水田除草ロボの研究開発主体として機体提供、機能改善、計測・評価の役割を担う。 | ||

オギハラ工業 株式会社 | 棚田農家のユーザーニーズをもとに、急傾斜用畦畔向けの親子草刈機を開発しており、本実証では、当該親子草刈機にもとづく作業最適化や実証結果・ユーザーニーズなどを踏まえた機械の改良などの役割を担う。 | ||