グローバルITマネジメントの改善に向けた第一歩 (下)〜フレームワークを活用する〜

シニアコンサルタント 赤城 徹

コンサルタント 鈴木 麻彩

本稿では、「グローバルITマネジメントの改善に向けた第一歩 (上)〜現場の声を聴く〜」の “はじめに” で述べたように、自社のITマネジメントの現状を、フレームワークを利用してトップダウンに診断する方法について説明したい。

グローバルレベルでITマネジメントを推進する企業に適用するフレームワークには、アセスメント対象であるITマネジメントの要素の網羅性や、各要素における成熟度の明確なレベル定義など、幅広い要件に対応していることは当然のこととして、できれば、他のグローバル企業への適用実績があることが望ましい。

上記の要件を満たすフレームワークとして、本稿では、アイルランドに本拠地を置く、Innovation Value Institute (以下、IVI)が提供する、「IT Capability Maturity Framework™ (以下、IT-CMF)」を取り上げ、IT-CMFの実際のアセスメント(診断)の方法について概説する。

まずは、IT-CMFのケイパビリティの考え方、ITマネジメント上の課題への対応策を検討する上で参考となるPOMs、IT-CMFの提供するベンチマークの3点について、大枠を説明する。

なお、IT-CMFの内容詳細については、別途レポート「ビジネスバリュー貢献志向のITマネジメントフレームワーク“IT-CMF”」を参照されたい。

【IT-CMFのケイパビリティの考え方】

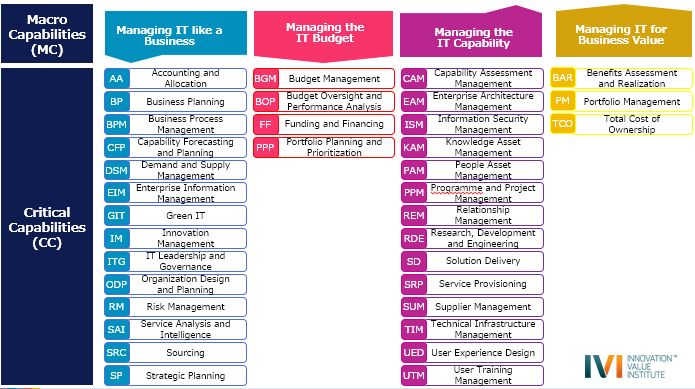

IT-CMFは、IT組織の重要な能力を大きく4つのマクロ・ケイパビリティ(MC: Macro Capability)に分類している。さらに、マクロ・ケイパビリティは35のクリティカル・ケイパビリティ(CC: Critical Capability)と呼ばれる要素により構成されている。(下図1参照)

図1:IT-CMFの4つのマクロ・ケイパビリティ(MC)と35のクリティカル・ケイパビリティ(CC)

出所:IVIの資料を基にNTTデータ経営研究所で作成

さらに、それぞれのCCは詳細のカテゴリー分け(Category)がされており、各CategoryはCapability Building Block (CBB)と呼ばれる要素より構成されている。

IT-CMFでは、各MC・CC・CBBに対し、IT-CMF全体で共通の成熟度レベルの考え方に沿って、個別具体的な成熟度レベルが1から5まで定義されているとともに、CC毎とCBB毎に、成熟度レベルを評価するための質問(アセスメント)が用意されている。それぞれの質問に回答することにより、「現状の成熟度レベル(As-Is)」と、「IT組織が目指す成熟度レベル(To-Be)」を導出できるようになっている。

【IT-CMFが示す改善の方向性】

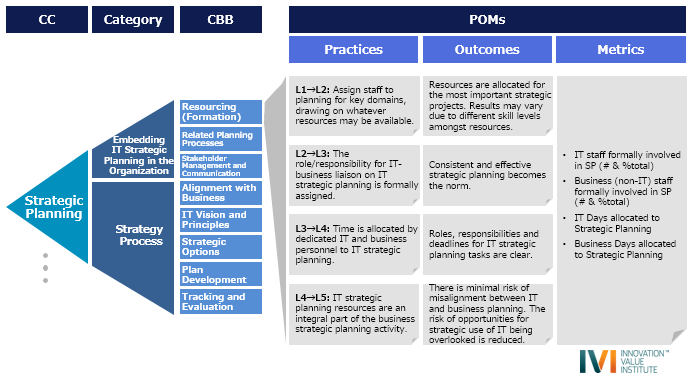

IT-CMFでは、アセスメント後の次のステップに進むためのガイドとして、各CBBの現状の成熟度レベル毎に、実施すべき改善策「Practices-Outcomes-Metrics(POMs)」を提示している。

「POMs」は、具体的な実施事項である”Practices”、Practiceの実施結果として得られる成果である”Outcomes”、Outcomeの達成指標である”Metrics”のセットで構成されている。(下図2参照)

図2:CC・Category・CBBとPOMsの構造

出所:IVIの資料を基にNTTデータ経営研究所で作成

【IT-CMFによるベンチマーク】

IVIは、MC・CC・CBBのそれぞれのケイパビリティにおいて、多くのグローバル企業の成熟度レベル平均スコアを収集・保有している。

このデータは公開されているため、IT-CMFを利用してアセスメントを実施した企業は、自社に近い条件(例:業界・売上・従業員数 等)で絞り込んで算出した平均スコアを「業界として求められるベンチマークデータ」として、自社のアセスメント結果と比較することが可能である。

なお、IVIの保有する平均スコアは、各企業がオンラインでアセスメントを実施する度に自動更新されており、常に新しいスコアを入手することが可能である。

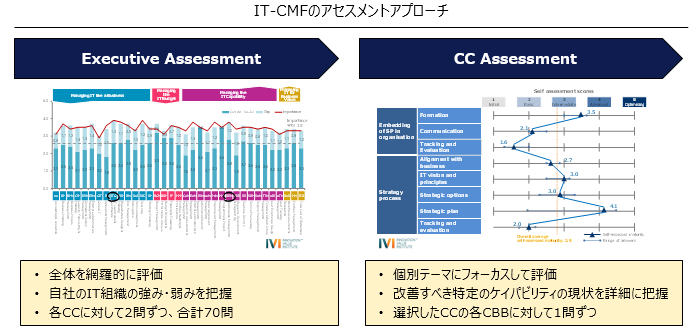

IT-CMFを使ったアセスメントのアプローチは、全体を網羅的に評価する「Executive Assessment」と特定の課題に注力する「CC Assessment」の2つである。(下図3参照)

IT組織全体の課題を捉えて、改善すべきテーマを絞り込んでいくという意味では、まずは、Executive Assessmentを実施して網羅的にIT組織の強み・弱みや課題を把握した後に、最優先で改善すべきであると定義した課題に対してCC Assessmentを実施することが望ましい。一方で、改善したい課題が明確になっている場合には、CC Assessmentから実施することも可能である。

図3:IT-CMFのアセスメントアプローチ

出所:IVIの資料を基にNTTデータ経営研究所で作成

以下、各アセスメントの目的・進め方・利点について紹介する。

① 全体を網羅的に評価するアプローチ: Executive Assessment

【目的】

Executive Assessmentにおいては、現在の全35のCCの成熟度レベルの評価(As-Is)を実施した上で、各CCの「重要度」や「あるべき姿(To-Be)とのギャップ」をもとに、自社のIT組織の強み・弱みを把握することが一義的な目的となる。

さらに、自社のIT戦略やIT組織の位置付けを踏まえ、ベンチマークデータを用いて、自社と類似した企業に求められる成熟度レベルとの比較を実施することにより、IT組織として改善の取り組みを行うべき領域を決定することも視野に入れている。

【進め方】

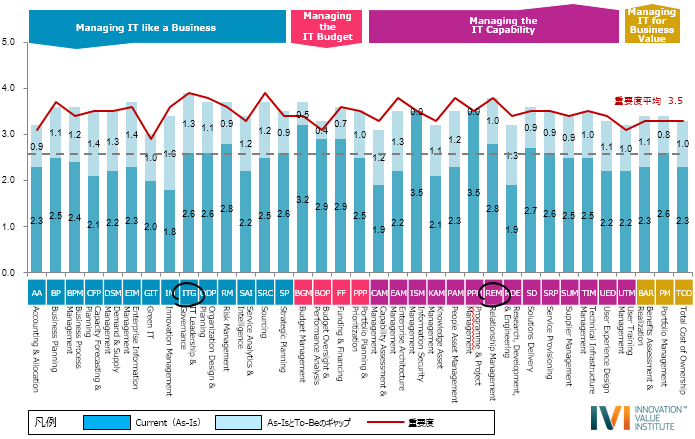

まず、ITに関連するキーパーソンに対して、IT-CMFで用意しているCC35個に対する質問に回答してもらうことにより、「現状の成熟度レベル(As-Is)」と「IT組織が目指す成熟度レベル(To-Be)」の評価を実施する。評価の結果、CCの成熟度レベル(As-Is)とIT組織が目指す成熟度レベル(To-Be)とのギャップが可視化される。(下図4参照)

現状の成熟度レベル(As-Is)だけでなく、目指す成熟度レベル(To-Be)も見ることにより、IT組織の現状と目指すべき姿の両方を踏まえた上でのIT組織の強み・弱みが把握できる。

さらに、各CCの「重要度」についても回答してもらい、改善すべき領域の絞り込み・優先度付けに使用する。例えば、IT組織として重要度は高いにも関わらず、現状の成熟度レベル(As-Is)と目指す成熟度レベル(To-Be)のギャップが大きいCCが明確になるため、これらの結果を基に、IT組織として改善すべき領域を決定できる。

なお、実際にアセスメントを進めていく際には、質問の内容や回答する上での認識・前提を合わせるために、IT-CMF用語の定義確認や、ヒアリングによる評価のすり合わせを行う。

図4:現状の成熟度レベル(As-Is)とIT組織が目指す成熟度レベル(To-Be)の評価結果例

出所:IVIの資料を基にNTTデータ経営研究所で作成

【利点】

Executive Assessmentの利点の一つ目は、各キーパーソンが35個のCCに対する質問に網羅的に回答することにより、自担当のみならず、自社のIT組織に必要なケイパビリティを把握・理解することができる点である。さらに、IT-CMF はIT組織によるビジネス貢献を目的としているため、参加者が回答の過程でIT組織として行うべきことや意識すべきことを「ビジネス観点」から学べることも忘れてはならないポイントである。

また、二つ目として、アセスメント参加者間で、全員が同じ指標であるIT-CMFを使い、認識合わせをしながら最終的な成熟度レベルを評価するため、役割・立場の違いからとかく認識のずれがちなITマネジメント・ITケイパビリティに対して、キーパーソン同士での共通認識の醸成、目標や現状の共有が可能となることも大きな利点と言えるだろう。

② 特定の課題に注力するアプローチ:CC Assessment

【目的】

CC Assessmentにおいては、IT組織として改善すべきと認識している特定のケイパビリティ(CC)に対して、詳細な現状把握を行い、具体的に取るべきアクションを明確にすることが主要な目的となる。

【進め方】

まずは、改善すべきと認識しているケイパビリティ(CC)をいくつか抽出し、それぞれのCC同士の依存関係を整理することによって、ボトルネックとなっているCCを特定する。次に、特定されたCCを構成するCBBに対し、評価(アセスメント)を実施する流れとなる。

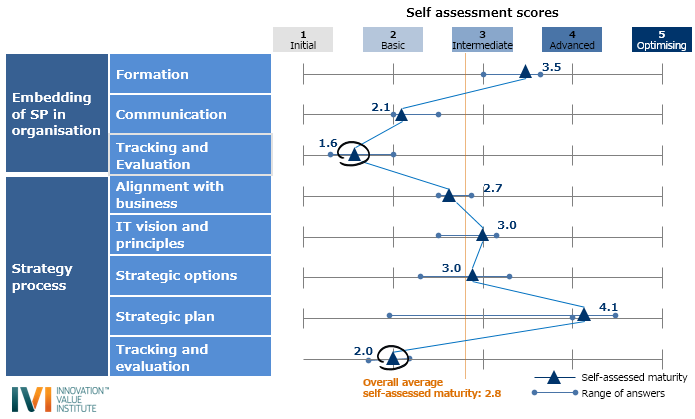

アセスメントの進め方自体は、全体アセスメントとほぼ変わらず、ITに関連するキーパーソンに、各CBBに対する質問に回答してもらう形式をとる。この場合も、適宜ヒアリングや評価の摺り合わせを行うことを忘れてはいけない。評価の結果、CBBの成熟度レベル(As-Is)が可視化される。(下図5参照)

図5:CC Assessment評価結果例

出所:IVIの資料を基にNTTデータ経営研究所で作成

算定された評価結果をもとに、成熟度レベルの低いCBBを特定・把握する。さらに、該当するCBBに直接紐づいているPOMsを導出し、改善のために実行すべきアクションの検討を行う。

【利点】

CC Assessmentも、全体アセスメントと同様に、特定の課題に対する共通認識の醸成、目標や現状の共有が可能であることが挙げられる。

上記に加え、CC Assessmentでは、実際にアセスメントの中で課題を深掘り・分析していくことにより、自(おの)ずと解決の方向性が見えてくることが多く、より具体的なアクションに落とし込みやすい点が、CC Assessmentの大きな利点と言えるだろう。

さらに、課題解決に向けたアクションの入り口・方向付けとしてPOMsを参照することにより、スピーディに課題に対応することも可能である。

IT-CMFのCCアセスメントはあくまでも、現状のIT組織の成熟度レベル(As-Is)と業界としての「求められる姿」、自社が目標とする「あるべき姿(To-Be)」の成熟度レベルを鑑みつつ、次のアクションの方向付けを行うための一歩である。従って、IT-CMFのアセスメント結果を基に、組織としてどこに重点をおいて改善を行っていくのかをしっかりと定めた上で、継続的な改善ができる仕組み作りをしていくことが最も重要となる。

その際には、前稿「グローバルITマネジメントの改善に向けた第一歩(上)~現場の声を聴く~」で述べた改善の仕組みをベースとして、問題の分析時にIT-CMFのCC Assessmentを活用したり、改善施策の立案時にIT-CMFの診断結果をインプットしたりといったように、自社に合ったやり方を追求していってほしい。前稿ならびに本稿が、その一助となれば幸甚である。

なお、IT-CMFのアセスメントに限らず、次のアクションの検討および継続的な改善ができる仕組み作りのご支援の一環として、NTTデータ経営研究所では、ITマネジメントに関するソリューションを提供している。

IT・情報戦略分野において、当社は以下のようなテーマや分野でお客さまの課題解決のためのコンサルティングサービスを提供しています。

- IT戦略策定

- 業務・システム最適化(EA)

- システム化構想・業務改革

- PMO(Program/Project Management Office)

- IT組織戦略

- IT人材育成

- IT投資マネジメント

- システム企画・開発プロセス標準化

- クラウド化戦略

以上

- 【関連レポート】