1 はじめに

自治体DXやスマートシティの取り組みが活発になってきた。多くの自治体ではこうした取り組みの実施に先立ち、計画を策定する。自治体が策定する各種の計画では計画体系の頂点にビジョンを掲げ、その下にビジョンの実現方策として各種の施策を整理するのが一般的だ。

ビジョンの策定には、いつも頭を悩ます。本来、ビジョンとは地域や行政のありたい未来の姿を描き出したものであるが、どこの自治体にも当てはまる当り障りのない言葉でまとめられることが少なくない。確かに自治体の立場を考えると、誰もが受け入れ可能な表現でビジョンをまとめる事情は理解できるものだ。しかし、社会や地域の課題が山積する中、理想的なビジョンを欠いたまま各種の施策を実施していってよいのだろうか。10年、20年先の、「ありたい未来」の姿を描いたうえで、そこに到達するための道筋を考えていく必要があるのではないか。

本稿では、このような問題意識の下、「ありたい未来」の姿を描く手法のひとつである未来洞察手法を自治体に適用することの可能性や妥当性を検討する。

2 未来洞察とは?

未来洞察とは、「ありたい未来」を描く手法である。

未来洞察では、はじめに「成り行きの未来」を予想する。「成り行きの未来」とは、現状に特に手を加えなかったときに実現が予想される未来の姿である。望ましい未来であることもあれば、悲惨な未来であることもある。

次に、「成り行きの未来」を踏まえ、これをどのように変えるかを考える。「ありたい未来」の構想だ。望ましくない「成り行きの未来」は、意志をもって「ありたい未来」に変える必要がある。

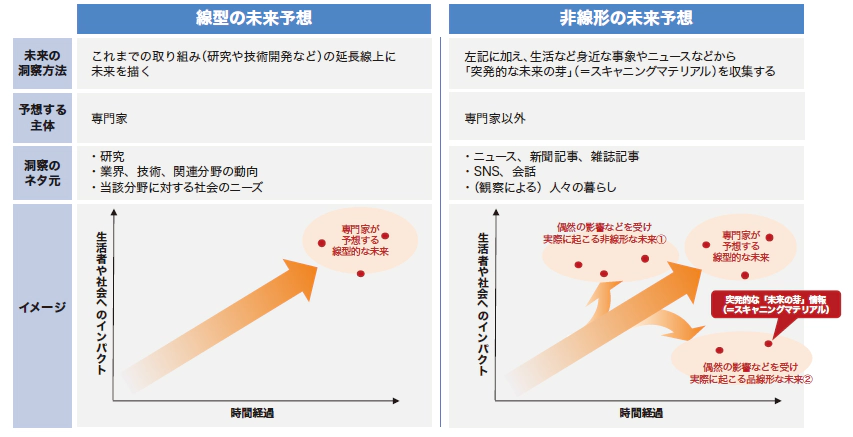

未来には二つの種類があるとされている。一つは線型の未来と呼ばれ、現状の先に線型的に実現が予想される未来の姿である。もう一つは、非線形の未来と呼ばれ、様々な影響を受けながら想定外の姿として実現される未来の姿である。非線形な未来を洞察することで、より現実的な未来の洞察が可能になるとされている。

図1| ホライゾン・スキャニング手法による未来洞察活動

出所|「 ホライゾン・スキャニング手法による未来洞察活動」鷲田 祐一 · 七丈 直弘· 粟田 恵吾(2018)を参考に弊社作成

3 「ありたい未来の姿」を描くことの意味

「ありたい未来の姿」を描くことの効用は何だろうか?

最大の効用は、「ありたい未来の姿」を起点にバックキャストでの事業計画ができるようになることであると考える。

現状からの積み上げでゴールを目指すフォアキャスト型のアプローチでは、将来十分な到達点にたどり着けるかわからない。その点、バックキャスト型のアプローチでは、予めゴール=「ありたい未来の姿」を設定し、その到達に必要な取組を設計するため、ゴールを見誤らない限りは、ゴール到達に向け妥当な取り組みを積み重ねることが可能になる。

4 那覇市での事例

我々は、DX計画を策定中の那覇市において、全3回のワークショップを通じて未来洞察の取り組みを行った。その目的は3つある。

一つ目は、DX計画にて考慮すべきありたい未来の姿の示唆を得ること。二つ目は、将来のDX推進を見越し、職員の方々のスキルを向上させること。三つ目は、自治体が利用しやすい未来洞察手法を開発し、そのフィードバックを得ることである。

未来洞察については以下のステップで実施した。

① 最初のステップは、スキャニングマテリアルの収集である。スキャニングマテリアルとは「未来の兆し」のことで、新聞、雑誌、Webサイトの記事のほか、住民から聞いた話や、業務の中での気づきも対象になる。

② 次のステップは、社会変化仮説の設定である。収集したスキャニングマテリアルから、未来の社会の変化について仮説を設定する。

③ 3番目のステップでは、インパクトダイナミクス分析を行う。那覇市での実践の例では、前述の社会変化仮説と行政の各分野の課題を掛け合わせ、未来の姿を導出した。

一般的には、ここまでのプロセスが未来洞察とされているが、これに加え、独自の試みとして、不易流行分析を加えた。予想した未来の姿と地域が持つ普遍的な価値を照らし合わせることで、未来の姿の軌道修正を図るものである。ともすると技術的な発展の方に注目が行き、変えることが無条件でよいことと捉えられがちだが、古くからある地域の価値にも目を向けることで、何が変えるべきことで、何が変えてはいけないものかが見えてくる。これが、不易流行分析を行う理由だ。

5 実践結果から見えてきたもの

職員の方々は、慣れない作業に戸惑いも覚えたことだろう。総じていえば、普段とは違う思考をすることで、新たな気づきが得られた点を評価いただいたようだ。

個々の作業を見ると、スキャニングマテリアルの収集では、メディアなどから得た未来の兆しよりも、業務の中で把握した未来の兆しの方が新鮮かつ示唆に富むものだったことが印象的だった。「住民からの厄介な相談」も、たくさんの予備軍を持つ先鋭的な未来の兆しとして見えてくることがある。また、不易流行分析を行うことで、未来の姿が“自分たちのもの”になった印象を受けた。特に地域の生活を考えるうえでは、不易は重要な視点になりうるようだ。

6 自治体が未来洞察手法を取り入れる際の留意事項

以上の実践例を踏まえ、自治体が未来洞察を実施する場合に留意すべき点を整理する。

⑴ 対象テーマを具体的に設定すること

未来洞察では、対象とするテーマをできるだけ具体的に設定することが望ましい。バックキャストで今後の取り組みを構想する際、抽象度の高い未来の姿を起点とすると、当面の取り組みも抽象度が高くなってしまうためである。

総合計画など対象範囲が広範なものよりも、できるだけ具体的な業務において未来洞察を行うほうが、効果が高いと考える。

⑵ 政策根拠としての薄弱さをカバーすること

未来洞察だけをもって政策を立案するのは、根拠として説得力が欠ける点にも注意が必要である。別の方法(特にこれまでも実施してきたなじみのある方法)を併用しながら政策の妥当性を説明することが必要と考える。

⑶ 現状からの連続性への懸念、あるいは現状を踏まることの有用性

自治体が扱う政策課題には、現在の取り組みからの連続性が求められるものと飛躍が求められるものとの2つがある。

前者の例のひとつは、住民の生活にクリティカルに影響する福祉分野の課題だ。人の生活は、一足飛びには変えられないものであるし、現状からの連続性を維持する必要がある。そのため、こうした分野には未来洞察手法は向かない。

一方で、小さな改善では到達できない未来の姿に飛躍するためには、未来洞察は適した手法だ。例えば、これまで企業の立地に不適格だった場所が、技術の進展で地理的制約を受けなくなることがある。未来洞察は、こうした分野で価値を発揮する。

状況を見たうえで、未来洞察が適するテーマかどうかの見極めが重要な所以である。

7 自治体にとって、未来洞察はどのようなインパクトをもたらすのか

最後に、未来洞察が自治体に対してもたらすインパクトについて考察する。

⑴ 柔軟な発想のトレーニング

日々の業務に追われていると、発想が目先の問題あるいはその解決策にだけ向いてしまう。とりわけ、失敗が許されない文化の中にいる自治体職員は、意識的に柔軟に発想しようとしなければ、様々な問題へのアプローチ方法が硬直化してしまいがちだ。

このような問題に対し、未来洞察は時間と異分野の視点を強制的に持ち込み、社会のありようが他でもありうることを示唆してくれる。直接的に施策に結び付かなくとも、今おかれた状況を“変えることができる”と捉えられるようになることは、複雑な地域課題の解決を担う自治体職員にとっては、有効な意識転換になるはずだ。

⑵ バックキャスト型の問題解決アプローチ

昨今の自治体DXの取り組みを見ていると、今実行している施策の向こうに10年後の望ましい地域の姿や行政の姿が見えないものも散見される。仮に一足飛びに理想的な状態に至らないとしても、現在の取り組みは、ありたい未来の姿に繋がるものである必要がある。そうでなければ、途中で大きな軌道修正を余儀なくされ、過去の投資が無駄になる可能性が高い。未来洞察手法により、ありたい未来の姿を描き、バックキャスト型のアプローチをとることで、今実施する施策をありたい未来の姿に着実に繋がる一歩目にすることが期待される。

⑶ 世代間ギャップを変革の力に変えるツール

一般的に、ある分野の現状を詳細に把握したり、成り行きの未来を見通したりするのは、若手職員よりもベテラン職員の方が長けている場合が多い。他方で、異分野も含む社会の変化にアンテナを張り未来の兆しを捉えるのは、若手職員の方が得意だ。象徴的な例として、例えば、中央省庁では、若手職員が変革を目指し勉強会を立ち上げる例が散見され、働き方改革のように新たな取り組みは、有志の若手職員によって実施されている。

未来洞察手法は、両者の強みを引き出し統合することで、組織のあり方や提供するサービスを変革するためのツールになることが期待できる。これ以外にも、同手法を使うことが自治体にイノベーティブな変化をもたらすかもしれない。

今後、ビジョナリーな取り組みを行う自治体が増えていくことを期待する。