1.身近に迫る食料生産/調達の7つの危機

食料安全保障という言葉をご存じだろうか。国連食糧農業機関(FAO)の定義では、「全ての人が、いかなる時にも、活動的で健康的な生活に必要な食生活上のニーズと嗜好を満たすために、十分で安全かつ栄養ある食料を、物理的にも社会的にも経済的にも入手可能であるという状態を維持できること」と記載されている。

食料が入手可能であるためには、国内の生産量および海外からの調達の両面からの安定が必要である

しかし、今、これらに影響を与える7つの危機があると考えられている。日本における農業・食料生産の現状を踏まえたうえで、以下の7つの危機の現状を認識することが重要である。

- 農業生産者の減少・農地の減少

- 肥料・飼料の海外依存・価格高騰

- 燃料の高騰

- 地球温暖化・環境変化による影響(栽培適地の変化・災害発生)

- 高い海外依存度(低い食料自給率)

- 世界の人口増加によるたんぱく質クライシス

- 円安等による購買力の低下(買い負け)

2.農業・食料生産の現状

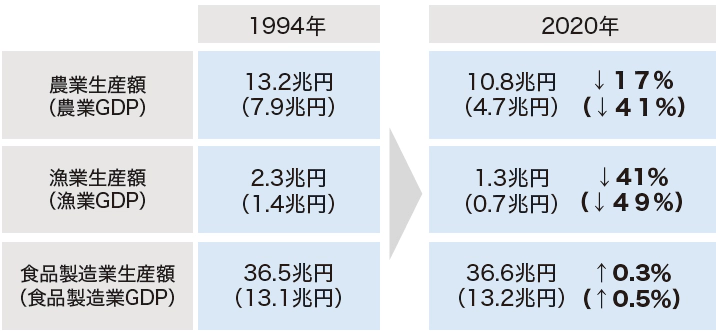

日本における農業・食料関係産業の国内生産額は、約30年前に農業で13兆円(1994年)であったが、現在は11兆円(2020年)となっており、約2割減少している。さらに、8兆円(1994年)だった農業国内総生産(GDP:生産額から中間投入額を引いたもの)が、現在は5兆円を下回っており(2020年)、既に4割以上減少している。

また、水産業では国内生産額が1.4兆円兆円から0.7兆円と約半分にまで減少している。

図1| 農業・食品生産額・GDPの変化

出所| 農林水産省「農業・食料関連産業の経済計算」、内閣府「国民経済計算」よりNTTデータ経営研究所作成

現在、私たちが生活していく中で、食料品の供給量が減少しているという実感はほとんどないと思われるが、1次生産のこのような生産額やGDPの大幅な減少が継続することは、日本における食料生産の基盤が揺らいでいるということを示唆している。

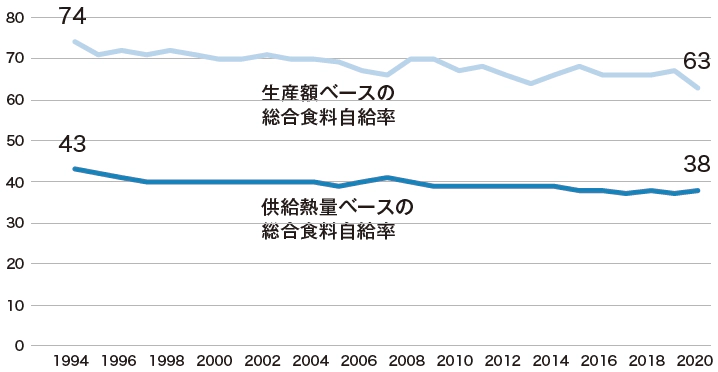

図2| 食料自給率の推移

出所| 農林水産省「食料需給表」よりNTTデータ経営研究所作成

一方で、安価な海外からの農産物などに頼ればよいという考えもある。食料自給率が低い(カロリーベース38%、2020年)こと自体がリスクだという捉え方もあるが、海外からの輸入品に頼っている現状を踏まえ、調達面からの安全保障を検討していくことも必要である。

以上を踏まえ、この先は食料安全保障におけるリスクである7つの要因を確認したい。

3.7つの危機

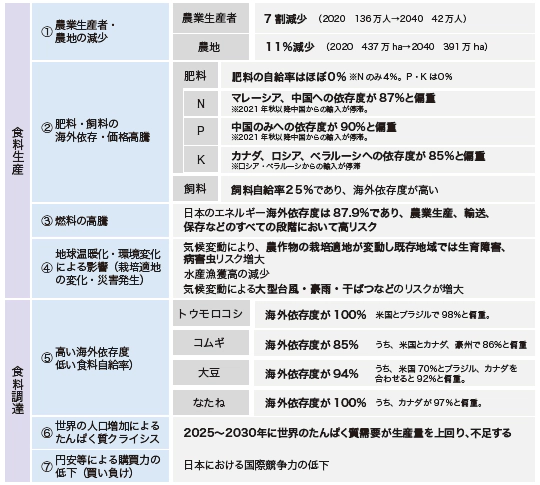

⑴ 農業生産者の減少・農地の減少

食料生産の担い手である基幹的農業従事者数(販売農家の世帯員のうち、ふだん仕事として主に自営農業に従事している者の数)は、財務省推計では2040年には2020年比で約7割の減少となる。農地の減少は約1割と推計されているが、現状の生産者の平均年齢が67.9歳であることを考えると、早急に農地集約、機械化、スマート農業の導入などの対策を取らないと、事業継承できないリスクが高い状況にあると考えられる。

⑵ 肥料・飼料の海外依存・価格高騰

慣行農業(適切な量の農薬・肥料を使用する一般的な農業)で生産効率向上に大きく貢献してきた肥料の自給率はほぼ0%である。さらに、N(尿素)はマレーシアと中国、P(りん酸アンモニウム)は中国、K(塩化カリウム)はカナダ、ロシア、ベラルーシへの依存度が非常に高く、いずれも少数国に偏る高リスク状態である。ウクライナ危機や中国における肥料原料輸出検査厳格化により、肥料の価格が高騰し、調達先の変更が必要となるなど、既に農業生産に影響が出ている。調達先の分散化だけではなく、下水汚泥や畜産廃棄物から安全な肥料生産を行う取り組みの促進、有機肥料や微生物資材の活用など、国内での資源循環を促進し、肥料自給率を向上させるための取り組みが必要である。

また、畜産で活用される飼料の自給率は25%であり、特にとうもろこしの割合が高いことから、米国、ブラジルに大きく依存している。海外の広大な土地を利用した穀物栽培に頼っているため、これを国産に変えていくのは容易ではない。しかし、耕作放棄地や、水田からの転換、飼料米の栽培などにより生産量を増加させる努力が行われているとともに、食品ロスの活用やフードテック分野でもこれらの課題に対応していこうと検討が進んでいる。

⑶ 燃料の高騰

野菜のハウス栽培や漁船漁業などにおいては、燃料を活用する割合が高いため、燃料費の乱高下の影響を受けやすい。日本のエネルギー海外依存度は87.9%であり、リスクの高い状況である。ウクライナ危機の影響を受けて、特にロシアからの天然ガスに依存してきた欧州各国は、エネルギー価格の高騰という大きなダメージを受けた。エネルギーの海外依存度が高いと、情勢の変化により、産業界に対して大きな影響が及ぶということが示された。

さらにエネルギーは、農業生産や漁業だけではなく、輸送、保存など、食料システム全体へ及ぼす影響が多大である。太陽光発電、風水力の他、バイオ燃料などの再生可能エネルギーの活用に期待がかかる。特にバイオ燃料は、廃食油の活用、エネルギー作物の栽培、藻類からの生産など、農業・食品分野とも密接に関わる解決方法が期待される分野である。

⑷ 地球温暖化・環境変化による影響(栽培適地の変化・災害発生)

日本では豪雨や台風、高温等による災害が起きており、世界では干ばつの被害も多い。気候変動により、作物の収量の減少、品質低下などの影響が報告されており、これに対応した作物品種の開発、栽培地域の変更などの対応策が必要とされている。

また、日本では漁業においても、磯焼けや資源量減少による漁獲量減少などの被害がある。環境保護、適切な資源管理などにより、水産資源の維持に努めていくことも重要である。

⑸ 高い海外依存度(低い食料自給率)

先に述べた通り、日本における食料自給率は38%であり他国と比較しても低い状況である。トウモロコシは自給率0%、コムギは15%、大豆は6%、なたねは0%と、土地利用型の農作物の自給率が軒並み低迷している。

コメは自給率97%、野菜は79%、魚介類は52%と比較的自給率の高い農産物もあるが、そのほかの穀物に関しても自給率を高める努力が必要である。また、特定の国への依存が大きい農作物に関しては、調達先の分散化など、安定供給に向けた対策も必要だと考えられる。

⑹ 世界の人口増加によるたんぱく質クライシス

世界の人口増加や、食生活の高度化によって、たんぱく質に対する需要が急増している。この増加スピードと比較して、畜産に必要な穀物の供給量の増加スピードは遅い。このため、タンパク質の需要が供給を上回るたんぱく質クライシスが2025~2030年に起きると試算されている。つまり、日本が海外に依存している畜産飼料も奪い合いになり、確保できなくなる可能性がある。

世界では、水産業、養殖業における生産が増大しているが、日本では減少傾向にある。たんぱく質クライシスに対応していくためには、穀物資源依存型の肉類だけではなく、水産業の維持・拡大も対応しなければならない課題である。

また、世界的にはプラントベースドフードや培養肉などのフードテックにより、たんぱく質クライシスを克服しようという流れもある。日本でも、プラントベースドフードは健康面からも注目され、身近な存在になってきている。海外と比較すると、日本におけるフードテック投資は僅少であるが、将来的なたんぱく質クライシスに向けた投資の在り方も検討する必要がある。

⑺ 円安等による購買力の低下(買い負け)

日本の名目GDPは世界第3位であるが、成長している他国と比較して、日本は現状維持にとどまっている。一人当たりGDPでは、日本は27位と低迷している。ドル換算による平均所得はOECD平均以下であり、昨今の円安の影響で、購買力の低下が一層進んでいる状況である。

高級魚などの購買だけではなく、穀物などの購買においても買い負けることが起こりうることを想定し、国内品を買い支える取り組みも必要となるだろう。

図3| 農業・食料生産における7つの危機

出所| 農林水産省各種統計データ、財務省推計データ等よりNTTデータ経営研究所作成

4.今後の方向性

本年9月より、農林水産省の食料・農業・農村政策審議会に基本法検証部会が設置され、食料安全保障の観点などを考慮し、食料・農業・農村基本法の見直しに向けた検討が進められている。

農林水産省では、農林水産研究イノベーション戦略として、今後の技術開発の方向性を公表しており、研究開発による解決の方向性を見出そうとしている。

現在、地球温暖化対策、化学農薬・化学肥料低減など、環境への影響を低減させる「緩和策」と、異常気象や災害に強い品種開発等を行う「適応策」などが推進されているが、食料安全保障の観点から、農業・食料システムの最適化を行う「食料生産DX」の観点も必要である。食料生産DXとは、既存のシステムに固執せずに、農業・食料生産のプロセス自体の見直しを行い、機械や情報技術を活用しながら、環境面でも安全保障面でも、持続可能な農業・食料生産を実現させていくことだと考える。農業や水産業は、個人の生産者の裁量により、作付けなどが判断されるケースが多く、個人最適化しかできていないともいえる。しかし、今後の農業従事者人口の減少を見据えつつ、社会的ニーズの高い有機農業の推進・地球温暖化対策、欧州のような巨大な農業用ハウスの導入、農地集約などを推進するためには、少なくとも地域内最適化、最終的には日本全体としての全体最適化を目指し、栽培地域、栽培体系の見直しなどが必要となる。これは決して、各地域における多様な食文化を消失させる方向ではなく、消費者の食の楽しみを実現させる形で推進していくことが重要である。

我々は、この難しい課題に対して、政策、技術開発、経済、安全保障、文化、ウェルビーイング、栄養、健康など、多様な面から配慮し、解決していくすべを見出していかなければならない。

日本の食料安全保障のためには、経済、労働、環境等の側面から持続可能な生産・流通を行う地域モデルを複数創出し成功モデルを作り上げるとともに、投資を呼び込み、拡大するような、地域モデルが発展し、実装されていくことが期待される。

難しい課題はあるが、食料に対するニーズがなくなることはあり得ず、世界の人口増加を考えると、ニーズが拡大する分野として捉えることもできる。

このような課題に正面から取り組み、経済の成長につなげる地域をぜひ応援していきたい。