1 地方自治体によるカーボンニュートラル宣言

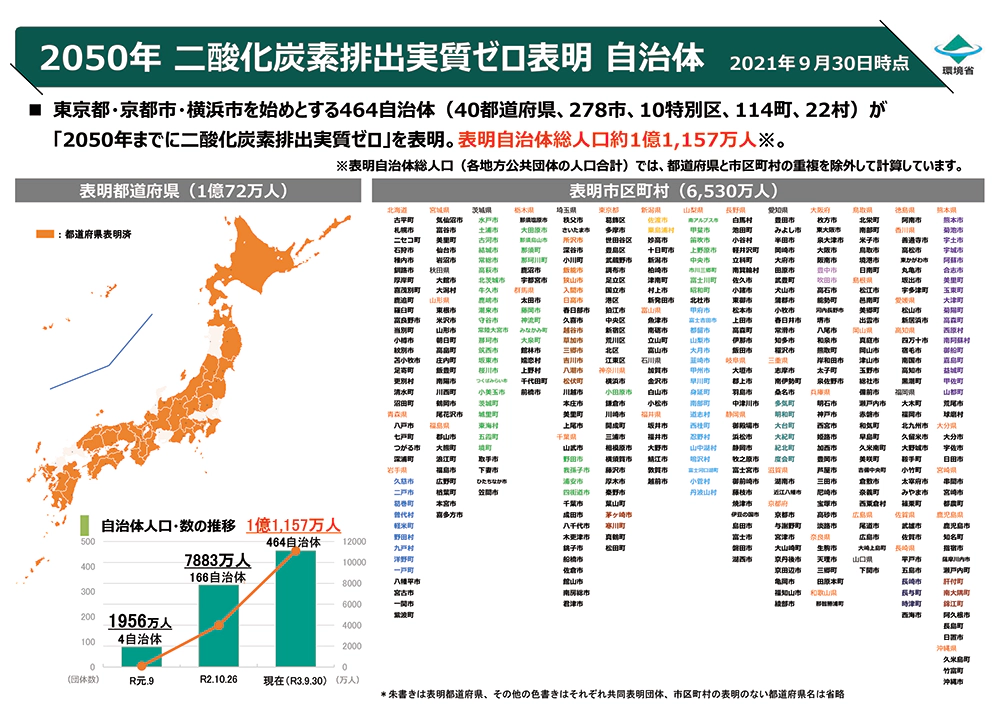

2020年10月に菅首相が2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロとする「カーボンニュートラル宣言」をした後、多くの地方自治体がそれに続く動きを見せている。東京都や京都市、横浜市を皮切りに2021年9月30日時点で464※1の地方自治体がカーボンニュートラル宣言を行っており、地方自治体の人口規模では既に日本の87.8%に達している。(図1)

図1|2050年カーボンニュートラルを宣言する地方自治体(2021年9月30日時点)※2

出所| 環境省_ゼロカーボンシティ一覧図(表明都道府県地図、表明自治体数・人口グラフ他)(2021.9.30)

実際のところ、2050年までにカーボンニュートラルを達成することはかなり挑戦的な目標であると言わざるを得ない。現行の取り組みや技術の延長ではとても達成できないため、画一的な解決策はなく、地域の特色を最大限に活かして取り組むことが必要不可欠である。そのため地方自治体の担う役割は大きい。

※1 環境省_ゼロカーボンシティ取組一覧(表明自治体)2021.9.30時点 https://www.env.go.jp/policy/zero_carbon_city/02_list_210930_2.pdf

※2 https://www.env.go.jp/policy/zerocarboncity/01ponti210930.pdf

2 カーボンニュートラルに向けた地方自治体による先進的な取り組み事例

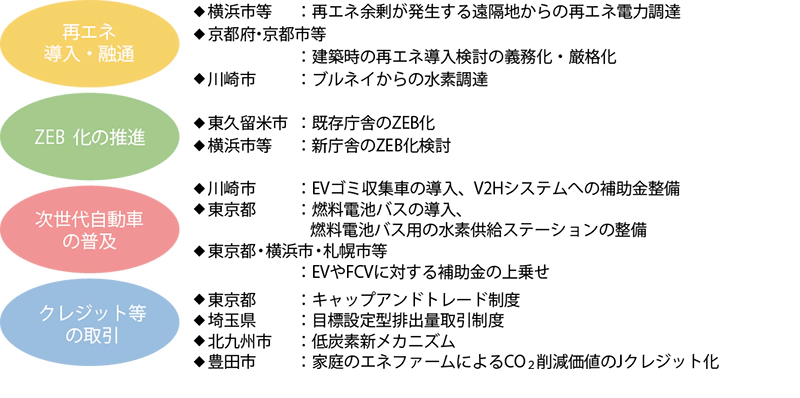

地方自治体による取り組みは、主に再生可能エネルギー(以下、再エネ)の融通、省エネルギー(以下、省エネ)の推進、次世代自動車の普及、クレジットなどのCO2削減価値取引に関する取り組みが多い。

まず、再エネ融通については、これまで地方自治体が出資する電力小売会社である地方自治体新電力を通じた域内の再エネ導入・調達に関する取り組みが活発であった。最近では、再エネポテンシャルを豊富に有している地方自治体から、不足する地方自治体への再エネ融通の取り組み事例が増えている。例えば横浜市の再エネ供給ポテンシャルは市内の消費電力の約8%に留まるため、同市は東北の13市町村と再エネに関する連携協定を締結して再エネの利用拡大に向けた取り組みを進めている。

次に省エネに関しては、ZEB(Net Zero Energy Building)化に向けた取り組みが活発になっている。ZEBとは、必要なエネルギーを減らした上で使う分のエネルギーを作ることで、エネルギー収支を実質ゼロにすることを目指した建物のことである。2020年7月に久留米市が地方自治体所有の既存建築物で初のZEB認証を取得しており、今後益々の普及が期待されている。

そして次世代自動車の普及に関しては、地方自治体が保有する乗用車をEVなどに切り替えられている他、先進的な自治体ではEVごみ収集車やFCVバスの導入も行われている。また、事業者や市民などによる導入を促進するために、国の補助金に上乗せして補助金を拠出する地方自治体も存在する。

さらに、企業間のCO2排出量の調整措置として、自治体独自でクレジット制度などに関する取り組みも行われている。例えば先進的な地方自治体では、CO2排出枠を一定規模の事業者に課して、その排出枠を他の事業者と融通できる排出権取引制度や、域外でのCO2削減効果を評価する制度を整備してきた。また最近では、市が補助金を出すことで普及させたエネファームによるCO2削減価値を、市内事業者にクレジット価値として販売する地方自治体も出てきている。(図2)

図2| 地方自治体による先進的な取り組み事例

出所| NTTデータ経営研究所にて作成

3 カーボンニュートラルに向けて地方自治体が達成するべきポイント

(1) カーボンニュートラルは日本全体での必達目標

カーボンニュートラルに向けた取り組みが活発化している一方で、課題も表面化し始めている。カーボンニュートラルに向けた基本的方針は

①「省エネによるエネルギー消費量の削減」

②「再エネの導入などによるエネルギーのカーボンニュートラル化」

③「森林吸収に代表されるカーボンオフセット」

の3点で構成される。この中で再エネの導入については、特に電力に関して近年活発化しており、全国各地で再エネの発電設備が設置されている。ここで懸念されるのが、地方自治体同士がそれぞれのカーボンニュートラル達成のために再エネを取り合うことである。実際、再エネの導入ポテンシャルが低い大都市と、土地や自然環境など導入ポテンシャルが高い地方自治体が再エネを融通する取り組みが広がっている。経済力のある大都市と連携することで再エネの開発が進むことも事実であるため、都市間連携自体を否定するわけではない。ただ、実際は日本全体でカーボンニュートラルを達成する必要があるため、地方自治体同士で再エネを取り合うことは本筋ではないと言えよう。そのため、地方自治体においても日本全体を俯瞰する視点が必要であると考える。

(2) カーボンニュートラルに向けたイノベーションの必要性

次のポイントは、カーボンニュートラルは既存技術の組み合わせでは達成し得ないということである。先述の通り、カーボンニュートラルの達成には省エネと再エネ導入が必要になる。そもそもエネルギーは電力と熱に大別され、近年開発が進んでいる再エネのほとんどは電力である。これが意味することは、電力は再エネのさらなる開発によりカーボンニュートラルが現実味を帯びる一方で、熱に関してはそもそも化石資源の代替となり得る再エネが定まっていないということである。近年、水素、アンモニア、e-fuelなどのカーボンニュートラル燃料が話題となっている。しかし、普及に向けたハードルは依然として高く、コスト低減に限定されない利用に向けたイノベーションが求められている。さらに、CO2はエネルギー消費だけでなく化学反応などの非エネルギー起源からも発生している。これらは省エネや再エネ導入をいくら進めても排出削減には繋がらない。解決にはそもそも製造などのプロセスを転換するためのイノベーションを起こすか、出てしまったCO2と同等のオフセット活動を行うかの2つに大別される。すなわち、カーボンニュートラルの達成には熱のカーボンニュートラルに向けたイノベーションと非エネルギー起源CO2の削減に向けたプロセスイノベーションの2つが必須になってくるのである。

(3) カーボンニュートラルと経済成長のデカップリング

3点目は、カーボンニュートラルと経済成長を両立させるデカップリングの実現である。最も単純にCO2排出量を削減する方法は、域内での経済活動を減少させることによってCO2 排出量を削減させることである。しかし、それでは地域が衰退してしまうため、地域経済は活性化を続けつつ、CO2排出削減を目指す必要がある。

これは国レベルでも議論されており、規制が緩い地域や再エネを導入しやすい地域に産業が流出してしまうカーボンリーケッジを防ぎつつ、カーボンニュートラルの取り組みを進めることが求められている。

(4) カーボンニュートラル達成に向けた事業者と市民などの誘導

最後のポイントは、実際にカーボンニュートラルに向けた取り組みを行うのは地方自治体だけでなく、域内の事業者や市民などでもあるということである。

ある政令指定都市における地方自治体自身の温室効果ガス排出量はわずか1.8%であった。これは、カーボンニュートラル達成には残りの98.2%を構成する事業者や市民などの努力が必要不可欠であることを意味する。大規模事業者は既に投資家などからの圧力によりカーボンニュートラルに向けた取り組みを活発化させている。中小事業者に関しては、取引先の大規模事業者からの要請により圧力が波及しつつあるものの、設備投資に向けた資金が十分ではない事業者にとっては負担が増加する懸念もある。さらに、市民などの意識をどの様に変革していくかも大きな課題である。 「エシカル消費」という言葉がなかなか浸透しないように、市民などに対してカーボンニュートラルの当事者意識を植え付けるのは相当にハードルが高いように感じる。国ではナッジなどの新たな手法によるアプローチも検討されているが、世論を動かすということがいずれ最大の課題となると考えている。

4 カーボンニュートラルにおける地方自治体の役割

前節ではカーボンニュートラルを目指す上で地方自治体が乗り越えるべき4つのポイントについて述べた。カーボンニュートラルに向けて主体的に取り組むべきは事業者と市民などであり、さらにイノベーションが不可欠な現状において、地方自治体が取り組めることは限定的であるように思えるかもしれない。しかし、地方自治体がリーダーシップを持ち、地域特性に合わせた施策を伴うカーボンニュートラルに向けた方向性を示すことは非常に重要である。

1つ目の理由に、カーボンニュートラル戦略は地域特性を踏まえたオーダーメイドである必要性が挙げられる。カーボンニュートラルに向けて地方自治体が主体的に取り組めることは限定的であるものの、地域の旗振り役はやはり地方自治体であり、事業者や市民などが三々五々に取り組んでいても効果的ではない。2050年のカーボンニュートラルに向けた中間目標として2030年における削減目標が話題になることが多い。しかし、1%削減の重みは基準年の排出量次第で変わるため、単なる数値の比較は意味をなさない。必要なのは、どのようにその目標を達成するのかという議論であり、それを牽引するのは地域特性を熟知した地方自治体に他ならない。また、既に取り組みを活発化させている大規模事業者に加えて、中小事業者や市民などに訴求することも重要な責務である。そのためには、カーボンニュートラルとビジネス・市民生活などの関係性や具体的な取り組み方法に関する情報提供と伴走支援が必要である。例えば中小事業者に対しては、自社のCO2排出量の見える化の支援から始め、具体的な省エネ方法と合わせてCO2削減余地の明示を行うことも効果的だろう。また、市民などに対しては電気代削減などの経済合理性を明らかにした上で、省エネ機器への買い替えや太陽光発電設備の導入支援が端緒となるだろう。

2つ目の理由として、カーボンニュートラルを地域の持続的発展や経済振興のためのチャンスと捉える必要性が挙げられる。地域の特徴を活かして積極的に仕掛けることが出来れば、カーボンニュートラルと地域課題の解決が両立出来る可能性すらある。例えば再エネの導入ポテンシャルが高い地方都市では、域内の消費量を上回った余剰分を販売して域外から収入を得ることが出来る。今後、地方都市は人口が減少するにもかかわらずインフラの更新コストは増加することが予測されているが、得られた収益を必要な設備投資に振り分けることで地域全体の持続可能性を確保することも一案である。また、産業集積地では、カーボンニュートラルに向けた取り組みに対してESG投資を呼び込むことで産業の活性化が期待できる。地方自治体におけるブランド力とは、地域の特徴を最大限に活かして将来に亘って安心かつ快適な生活を送れるよう、地域の魅力度を向上させることではないだろうか。改めてカーボンニュートラルの観点から地域特性を俯瞰することで、レジリエンスや住環境の向上など地域のブランド力を高める機会と捉えることも重要だ。

カーボンニュートラルは人類が経験したことのない壮大な課題であることは疑いようがない。それでも、カーボンニュートラルを成長機会と前向きに捉えて地域特性に合った戦略を立案することが地方自治体に求められているのではないのだろうか。外部環境に振り回されることなく地に足を付けた方向性を明確に示し、強いリーダーシップを持って地域を牽引していく——そんな世界のお手本となるような地域が日本から出てくることを期待したい。