デジタル教育ビジネスの展望とビジネスの肝

~教育の本質とテクノロジーの提供価値の観点から~

1.教育デジタル化のトレンド

■教育デジタル化の意味

人工知能(AI)が人間の仕事を奪うと言われている。英オックスフォード大学でAIなどの研究を行うオズボーン准教授は 「コンピュータ技術の発達によって今後10~20 年程度で約47%の仕事が自動化され、人間の仕事の約半分が機械に奪われる」という論文を発表し、世界に衝撃を与えた。

Googleのアルファ碁の例を出すまでもなく、知識や学習スピードに関してコンピュータに勝つことは難しくなっている。同准教授は、人工知能に代替されにくい人間の能力として[知覚と操作]、[創造的知性]、 [社会的知性]を挙げており、子供を持つ親の間ではこれらの能力を伸ばすことの重要性が認識されはじめている。従来の議論とは別の形で改めて、教育のあり方について議論が高まっている。MOOCやEdTechの流行を踏まえつつも、教育の本質に根差した議論が必要だろう。

■教育のデジタル化における課題

教育・学習分野のデジタル化に関しては、これまで業務効率化に主眼が置かれてきた。教育を変えるには、まず教師の負担を軽くする必要があるため、校務のICT化のソリューションが市場で先行している格好だ。ただ、政府が2020年までにすべての小中学校全児童生徒にデジタル教科書を配布することを目標にしており、通信教育におけるタブレット学習サービスも広がっていることから、今後は、教材や学習サービスそのもののデジタル化に市場の重点がシフトしていくだろう。教育の質の向上という意味で、ITが持つ双方向性、拡張性、データ解析機能等の活用が期待されている。しかし、デジタル教科書も現時点では紙の教科書をそのままデジタル化したものが中心であり、デジタルならではの価値を最大限発揮しているとは言い難い。今後は、紙媒体の良さを認めつつ、テクノロジーによってそれを補完していくことが重要だ。

また、教育業界はコンテンツを持っている出版社が主体であり、また教科書の採用は国や教育委員会が決定するという特徴があり、テクノロジーをお金に変えること(マネタイズ)が難しいということもデジタル化を阻んでいる一因だ。ビジネスモデルやユーザーにとっての価値の切り出し方も重要になる。

■これからを占うトレンド

総務省では、「教育クラウド・プラットフォーム」を構築し、学校教育の場でも、多様なコンテンツ・サービスを低価格で自由に利用できる環境を整備しようとしている。学習ログの共有、コンテンツやアプリのオープンマーケットプレイスの構築も視野に入れている。これまで実現が難しかった学校教育と家庭教育の連携のトリガーにもなるかもしれない。

学習するタイミング(間隔)を人工知能を用いて最適化することで、単に学習回数を増やすよりも記憶定着の効果が高まるという実験結果もあり、人工知能の教育分野への応用は進むだろう。教育にとってITは「敵」ではなく、うまく活用していくことで「武器」になる。以下では、テクノロジーによって拓く教育の未来の姿と、実際にビジネスとして落とし込む際の踏まえどころについて考察する。

2.テクノロジーによる未来の教育の姿

■ 教育におけるデジタルならではの価値とは?

それでは教育におけるデジタルならではの価値とは一体、何であろうか。それは下記の3つであると考える。

(1) 学習行動の記録・解析に基づく学習効率の向上をもたらす教材の個別化

PCやタブレット等で入力された学習行動の記録はデータとして蓄積され、人工知能などの解析技術の発展とその利用の低コスト化により、各ユーザーの学習効率が向上するにように教材を個別化できる。

(2) 端末間連携により幅広い視野の獲得を可能にする協働学習

教室や遠隔地間での授業・講義において、各ユーザーの考えや発想の可視化と共有が可能となり、各ユーザーは従来の授業では気付けなかった幅広い視野を獲得できる協働学習を実現できる。

(3) 誰もが教育を受けられるアクセシビリティ

大規模オンライン授業やさまざまなインタフェース技術、マルチメディアコンテンツ等、複数のテクノロジーの適切な活用により、居住地域(山間部や離島、海外など)、障がいや所得の差などに依存しない、誰もが教育を受けられるアクセシビリティを実現できる。

しかし、これら3つの価値を実現するために単にテクノロジーをそのまま提供するだけでは、まだ拒否反応を示す教育現場も多いだろう。それを乗り越えるためには、それぞれの教育への活用シーンでの自然なテクノロジーの融合が必要であり、その仕組みのデザインが非常に重要である。

■ 教育とテクノロジーにおける融合のデザイン

教育とテクノロジーの融合において、まず重要となるのがインタフェースのデザインである。特に子供が触れるテクノロジーは、認知能力と感情と知力を高め、健全な発育を促せるものである必要がある。そのためには、デジタル化で教育の世界を視覚と聴覚だけの閉じた世界にしてはならない。従来の学習において教材の紙の質感やペンの書き味等が重要であると同様に、デジタル学習においてもユーザーとデバイスの間の身体性のデザインが重要だ。その解決策の1つとして教育への触覚インタフェース活用も検討が必要であろう。

さらに、従来の学習とデジタル学習の各世界を独立と考えるのではなく、相乗効果の創出を目的にそれらの融合をデザインすることも重要だ。そのためには、「自然を体験しながらスケッチをリアルタイムで共有できる校外学習」や「3Dプリンタを活用した工作授業」、「作曲アプリで作成した曲の音楽の授業での合奏」など、2つの世界をつなぐシームレスなクロスチャネルを実現すべきであろう。例えば、現在、注目されているプログラミング学習によるコンテンツ作成の取り組みはその好例である。

■ テクノロジーによる教育の進化と未来の教育の姿

そして、テクノロジーによる教育の変化がユーザーの自由な思考や発想を制限するものであってはならない。そうでない未来を築くためにも、テクノロジーの効用を深く理解した上で、徐々に従来の教育とデジタル教育を適材適所で融合させていくのが教育の進化のあるべき形であろう。そのように歩みを着実に進めた先にユーザーの思考力や発想力を高めながら、楽しく対話し、共に学べる「AIエージェント教師」や拡張現実(AR)と触覚インタフェース端末の活用による海外のユーザーとの「リアルタイム協働学習」、さらには仮想現実(VR)端末の活用による江戸時代など過去の生活風景を仮想体験できる「タイムスリップ仮想体験授業」など、デジタル化による価値が実現された未来の教育の姿が待っていると考える(表1)。

表1:デジタル化による価値と未来の教育の姿

| デジタル化 による価値 |

(1)教材の個別化 | (2)協働学習 | (3)アクセシビリティ |

|---|---|---|---|

| 内容 | 学習記録の蓄積と解析による各ユーザーに最適な教材を提供し、学習を効率化 | 各ユーザーの考えや発想の可視化をし、共有することで幅広い視野を提供 | 居住環境、障がい、所得の差などに依らず誰もが教育を受けられる学習環境を実現 |

| 最近の事例 |

|

|

|

| 教育の未来 の姿 |

✓AIエージェント教師 | ✓海外とのリアルタイム協働学習 | ✓タイムスリップ仮想体験授業 |

| 実現する テクノロジー |

|

|

|

出所:各社のホームページの情報に基づき、NTTデータ経営研究所にて作成

3.デジタル教育ビジネスの肝

■デジタル教育ビジネスの実態

ここまで、最新テクノロジーの教育分野における可能性を考察して来たが、現実のビジネスにおいては、映像授業やタブレット用の学習教材の提供にとどまっているのが現状である。以下に主要なデジタル教育サービスの事例を示す。

表2:主なデジタル教育サービスの技術要素と教育メソッド

| サービス名 | サービス提供主体 | サービスの内容 | 技術要素 | サービスで使われる 教育手法(メソッド) |

|---|---|---|---|---|

| edX | edX Inc. (非営利団体) |

✓MIT、ハーバード、UCバークレーといった名門大学の授業を映像で配信 | ✓ストリーミング | ✓特になし |

| 進研ゼミプラス ハイブリット スタイル |

ベネッセコーポレーション | ✓紙媒体の通信教育サービスと連動したタブレット専用教材を提供 |

|

✓個別指導 |

| スタディサプリ | リクルート マーケティング パートナーズ |

|

✓ストリーミング | ✓特になし |

| スマイルゼミ | ジャストシステム |

|

|

✓反復学習 |

| すらら | すららネット | ✓ゲーム感覚で学ぶことができる、対話型のデジタル教材の提供 | ✓LMS(ラーニング・マネジメント・システム) |

|

| Try IT (トライイット) |

家庭教師のトライ |

|

✓ストリーミング | ✓特になし |

出所:各社のホームページの情報に基づき、NTTデータ経営研究所にて作成

■デジタル教育サービスの類型

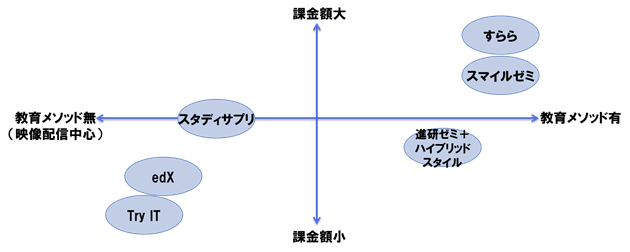

紹介した事例は、課金形態で「有料サービス」「無料サービス(本業への誘導目的)」の大きく二つに分けられる(図1)。映像配信系の教育サービスについては、YouTubeという無料の動画配信サービスがあるために課金が難しい状況と考えられ、無料あるいは低価格なサービスとなっている。一方、有料サービスの例として「すらら」や「スマイルゼミ」が挙げられるが、これらは反転授業や反復学習などの独自の教育メソッドを持つ共通点があり、さらにデジタル技術を活用することで教育の質を高める(メソッドの効果を高める)ことに成功していると考えられる。

図1:各デジタル教育サービスの課金形態と教育メソッドによる類型

出所:各社のホームページの情報に基づき、NTTデータ経営研究所にて作成

■デジタル教育ビジネスにおけるテクノロジー活用のふまえどころ

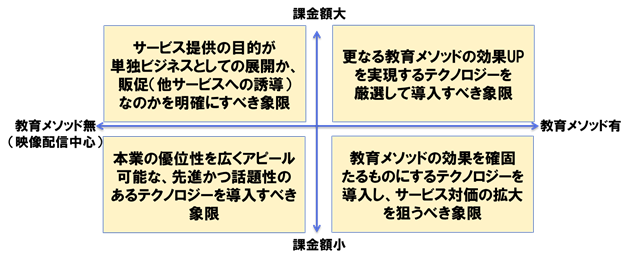

教育ビジネスにおいてテクノロジーを活用する場合は、まずデジタル教育サービス提供の目的を明確にすべきである。そして、その目的が本業への誘導(無料サービス)である場合は、話題のテクノロジーを用いてメディア露出を増やす等が有効であろうし、有料サービスとして提供する場合は、自社の教育サービスの手法(メソッド)の効果を高められるテクノロジーを厳選し、そのテクノロジーを活用することで学習効果を高め、サービス利用者に学習効果向上への対価を請求する形になると考える。

つまり「教育サービス提供の目的をまず明確にした上で、その目的に合致したテクノロジーを導入すること」「有料サービスの場合には、必ず自社の教育メソッドの効果を高めるテクノロジーを選定すること」の二点が、デジタル教育ビジネスにおけるテクノロジー活用の踏まえどころである(図2)。

図2:デジタル教育サービス類型別のテクノロジーへの向き合い方

出所:各社のホームページの情報に基づき、NTTデータ経営研究所にて作成