規制産業にこそビジネスチャンス

~なぜ1000億円規模の新ビジネスを生み出せるのか~

シニアマネージャー 河本 敏夫

ビジネス書の名著「ブルー・オーシャン戦略」では、競争の激しい既存市場を「レッド・オーシャン(赤い海、血で血を洗う競争の激しい領域)」とし、競争のない未開拓市場である「ブルー・オーシャン(青い海、競合相手のいない領域)」を切り開くべきだと説く。そのためには、顧客にとってあまり重要ではない機能を「減らす」「取り除く」ことによって、企業と顧客の両方に対する価値を向上させる「バリューイノベーション」が必要だとしている。

書籍では日本の10分1000円のヘアカット店の事例などが紹介されている。また、ゲーム業界において、高性能化競争に埋没しかけていた任天堂が、Wiiの開発にブルー・オーシャン戦略を応用し、比較的ロースペックのハードウエアながら、「Wiiリモコン」などの新機軸で、ゲーム慣れしていない層にとって付加価値を提供することに成功したといわれている。

ただ、こういった成功例は稀であり、競争のない未開拓市場は簡単には見つからない。また、新規ビジネス・サービスを開発しようとしているときに、「競合と異なるポジション」を意識するあまり、右を向けばA社がいる、左を向けばB社がいる、と思えば今度はC社がその間に参入、という状況に陥り、新規ビジネスの軸が定まらなくなってしまうということもある。さらには、最初はブルー・オーシャンと思って参入しても、市場の拡大に伴って競合が真似をして参入してくる可能性は大いにある。

では、どうしたらよいのか。実はブルー・オーシャンを探す段階で無意識に排除してしまっている選択肢がある。それは法律によって厳しい規制がかけられている市場だ。規制という防波堤に囲まれているからこそ、その内側は競争相手の少ない穏やかな水面が広がっている。

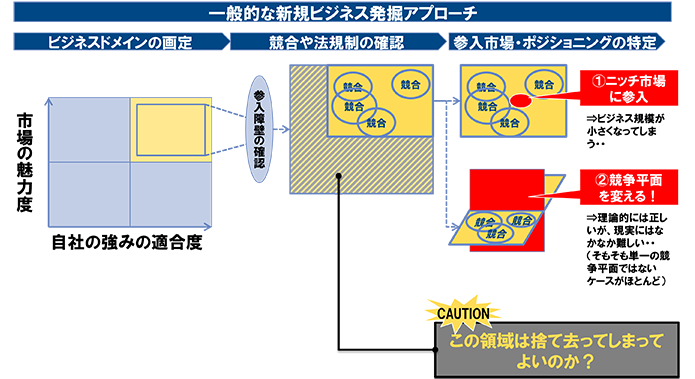

一般的な新規事業検討アプローチとして、市場の魅力度や自社の強みの適合度などによって、ターゲット市場を決めて、競合や法規制などの参入障壁を確認して、参入可否を判断し、対象市場におけるサービスやビジネスモデルを立案する、というものがある。

しかし、この方法では「競合と差別化するためにニッチな市場に特化する」か「競合と異なる新たな競争平面を創り出す」という2択を迫られる。論理的にいって必然だ。後者は、うまくいけば有効な選択肢だが斬新なアイデアや強固な経営資源が求められる難易度の高いアプローチだ。一方で、数億円レベルのビジネス規模では満足しない新規事業開発プロジェクトにおいて、前者のニッチ戦略を選択しづらいのも事実だろう。

図表 1 一般的な新規ビジネス発掘アプローチ

出所:NTTデータ経営研究所にて作成

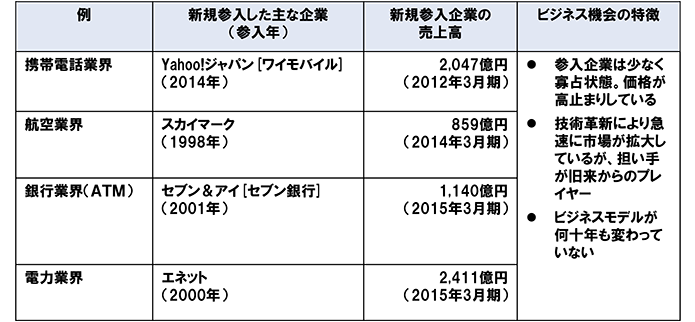

ここで、実際に1000億円規模の大きなビジネスを生み出しているケースを挙げてみよう。

図表 2 1000億円規模の新ビジネスを生み出した事例

(注)ワイモバイルは、現在ソフトバンクの移動通信事業に統合。売上高は、買収前のイー・アクセスの売上高を用いた。またセブン銀行は、参入当時はアイワイバンク。

上記のいずれにおいても、業界固有の法規制が関係していることが分かる。参入のために規制を変えたもの、規制が変わるタイミングで参入したもの、と様々だが規制業界がビジネスチャンスであることは疑いない。また、一旦参入してしまえば競合が次々と現れることも少ない。

規制の壁は越えられないと考えている方も多いかもしれない。しかし、かつて政府で働いていた私の経験からすると、役所は規制を何としてでも維持したいとは考えていない。業界のため、国民のために望ましい法規制を実現したいと考えている。最近では、大田区で「民泊」が認められたり、千葉市でドローン宅配が認められたりと、地域単位あるいは国家戦略特区単位で規制緩和が実施されることも増えてきた。

但し、一旦決まった法規制を変えるのは、それなりの理由と対策が必要であるため、よほどのことが無い限りは前例踏襲がお決まりだ。所管省庁が、法改正に関するニーズを吸収する機会に乏しいことも規制改革が進まない要因の1つとして挙げられる。適切なルートで、責任ある人物に対して提案していけば規制は変えることができる。その際には、業界や日本経済に与えるインパクトや、改正すべき具体的な条文などを端的に説明する必要がある。

規制の壁を突破する1つのきっかけがテクノロジーだ。例えば、従来は対面でしか認められていなかった医薬品の販売について、平成 25年12月に薬事法が改正され、平成26年6月12日からインターネットや電話での販売が認められた。背景には情報通信技術の進展がある。前述の民泊の例も、宿泊施設貸出しサービス「AirBnB」の普及が背景にあるし、ドローン宅配の例も、テクノロジーが起点となっている。

郵便しか連絡手段がない時代、鉄道しか輸送手段がない時代に作られた法律もある。スマホ社会、IoT時代に即して新しい社会システムに転換してもよいはずだ。表面的なルールに惑わされずに、消費者保護や危機管理、公正競争など、根底にある規範を読み解いて、今の時代に合った新しいルールを作っていくことが企業と行政に求められる。

規制を変えるほどの業界構造の変革を起こすことは、簡単ではない。むしろ極めて難しいミッションと言えるだろう。成功の秘訣は何か。対象業界に対する専門知識、収益を生み出すための仕掛け作り、政府へのロビーイングなどテクニックや戦術を要することはもちろんだが、それ以上に重要なことは次の3点だ。

- ①ビジョン 業界の現状に対する強い疑問。誰のどんな悩みを解決したいのか。どのような世界を創り出したいのかという明確なビジョン。

- ②座組み・パートナー ビジョンを形に変えるために、自社に不足するリソース。一緒に同じ方向を向いて動いてくれる同志。アライアンスパートナー。

- ③実行力 なかなか結果が出ない状況の中で社内の反対を押し切り、最後までやり抜く力。目の前の課題を解決するために、既成概念にとらわれずあらゆる努力をして突破する力。

最後に、厳しい規制が課されている代表的な業界を例示しておく。読者は、これをヒントにビジネスチャンスを検討されると良いだろう。ビジョンの構想、アライアンス推進、プラン実行に関しては、弊社のノウハウをご活用いただけると幸いである。

※以下は、既に法制化されたもの、現在改正作業中・検討中のものを含む。

不動産・宿泊業

| 課せられている主な規制 | 宅地建物取引業法、マンションの管理の適正化の推進に関する法律、不動産の表示に関する公正競争規約、民法(契約の成立要件や手付け、瑕疵担保責任など)、都市再開発法、借地借家法、消費者契約法、建築基準法など |

|---|---|

| 規制改革に向けた動き |

|

教育

| 課せられている主な規制 | 学校教育法、教科書の発行に関する臨時措置法、義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律、学校図書館法、学校保健安全法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(給与特別措置法)、教育公務員特例法など |

|---|---|

| 規制改革に向けた動き |

|

金融

| 課せられている主な規制 | 銀行法、信託業法、投信法、保険業法、金融商品取引法、貸金業法、利息制限法、バーゼルⅢ(国際的に活動する銀行の自己資本規制・流動性規制)、サービサー法、一括清算法、預金保険法、金融商品販売法、資金決済法、社債・株式等振替法など |

|---|---|

| 規制改革に向けた動き |

|

放送・出版 (課せられている主な規制)

| 課せられている主な規制 | 放送法(マスメディア集中排除原則を含む)、電波法、電気通信事業法、独占禁止法(再販売価格維持契約制度)、新聞業における特定の不公平な取引方法、著作権法(複製権、翻訳権、貸与権、公衆送信権など)など |

|---|---|

| 規制改革に向けた動き |

|

医療・介護

| 課せられている主な規制 | 医師法、歯科医師法、薬剤師法、医療法、健康保険法、薬事法、介護保険法、老人福祉法、健康増進法、地域保健法など |

|---|---|

| 規制改革に向けた動き |

|

(出所)「規制改革実施計画」、各省庁審議会報告資料等に基づきNTTデータ経営研究所にて作成