なぜ大企業発のイノベーションは起こらないか?

(オープンイノベーションやビジネスコンテストの限界を超えて)

“イノベーション”という言葉への妄信

「かつてあちこちで使われた“シナジー”や“最適化”といった流行語と同じように、イノベーションという言葉も陳腐化の危機に晒されている――まだ陳腐化していなければの話だが」(ウォールストリートジャーナル)。

イノベーションという言葉が、経営学のシュンペーターの理論を超えて一般にビジネスの現場で使われるようになったのは、1997年に「イノベーションのジレンマ」が出版されてからと言われている。

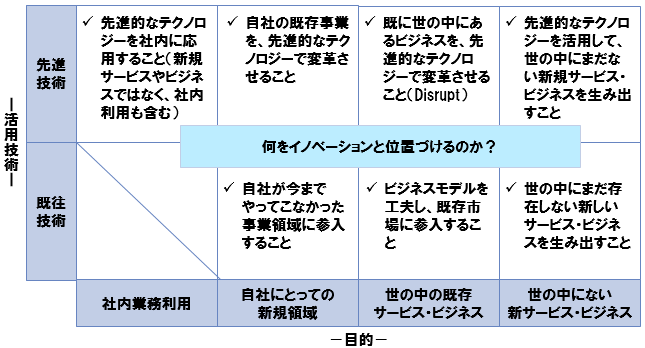

経営陣から「当社もイノベーションを起こすべき」という下令があると、部下は困ってしまう。「イノベーション」とは具体的に何を実現することなのかが不明確だからである。経営陣がイノベーションというとき、その言葉の意味は、様々な含意が込められている。

- 世の中にまだ存在しない新しいサービス・ビジネスを生み出すこと

- 先進的なテクノロジーを活用して、世の中にまだない新規サービス・ビジネスを生み出すこと

- 既に世の中にあるビジネスを、先進的なテクノロジーで変革させること

- 自社の既存事業を、先進的なテクノロジーで変革させること

- 自社が今までやってこなかった事業領域に参入すること

- ビジネスモデルを工夫し、既存市場に参入すること

- 先進的なテクノロジーを自社ビジネスに応用すること(新規サービスやビジネスではなく、社内利用も含む)

「破壊的イノベーション」となると話はさらに混迷を極める。目的は既存の業界を破壊することなのか、自社の収益を生み出すことなのか、社会的な価値を生み出すことなのか、そのいずれも満たすことなのか、明確にされないまま議論されるケースが多い。

まず、この点を整理することが第一歩であるが、このとき自社の置かれた事業環境を客観的に理解し、為すべきことを見定める必要がある。

図表1 “イノベーション”の様々な捉え方

出所:NTTデータ経営研究所にて作成

出所:NTTデータ経営研究所にて作成

なぜ大企業発のイノベーションは起こらないか?

昔から大企業においても新規事業開発活動が行われてきたし、社内ベンチャー創出のような取り組みもやられてこなかったわけではない。「オープンイノベーション」もやや流行語のようになっており、最近は事業会社主催のビジネスコンテストも多い。しかしながら、そのような取り組みからインパクトの大きいビジネスが生み出されるケースは多くない。

FacebookやGoogle、Uberなどユニコーンと呼ばれる時価総額1000億円以上の企業がある。これらの企業は極めて短期間(10数年~数年)で、自動車メーカーや大手金融機関を超える事業規模に成長を遂げている。日本の大企業において、なぜこのようなインパクトのある事業開発(あえて、イノベーションと表現する)が生まれないのだろうか?

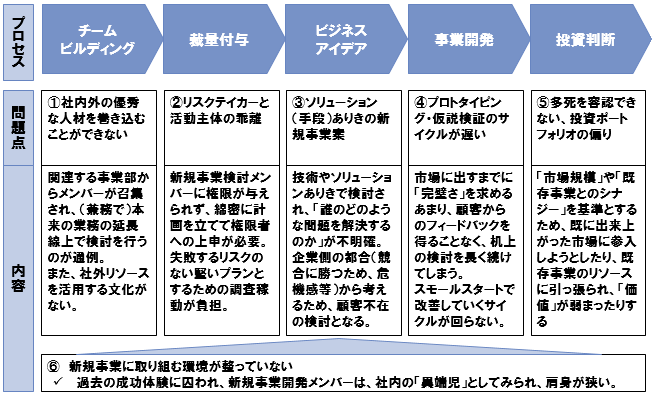

①社内外の優秀な人材を巻き込むことができない

ユニコーンと呼ばれる企業も、最初は数人のチームから始まった。Googleがラリーペイジ、セルゲイブリンの2人によって創業されたのは有名である。企画、開発(エンジニア)、デザイナーといったそれぞれ強みのある数人でチームを構成し、ビジネスのビジョンに共感した仲間を引き込んで拡大していく。Googleは、有名な20%ルールはもちろんのこと、現在でもプロジェクト単位でチームを作る方法を実践しているし、AmazonのCEOジェフ・ベゾスは、「TwoPizzaRule」といって、2枚のピザで賄える範囲の少人数でプロジェクトを実行すべきと提唱している。

ところが、大企業で新規事業開発を行おうとすると、関連する事業部からメンバーが召集され、(兼務で)本来の業務の延長線上で検討を行うのが通例だ。優秀な人材ほど、既存事業においてエース級の役割を担っており、新規事業プロジェクトに専任でアサインすることが難しい。「やらされて」参加しているメンバーや、既存事業のプラスになる材料を作ろうとして参加するメンバーなどで構成され、「革新的(≒破壊的)な」ビジネスを生み出しにくい。

②リスクテイカーと活動主体の乖離

新規事業創出コンサルティングを手がける筆者がこんなことを言っては身も蓋もないが、新規事業のほとんどは失敗する。目安として、大手ベンチャーキャピタルの年間ディールフローを参考にすると、「電話や面談するだけの興味が湧くレベル: 12000社(≒100%とする)」に対して、「デューディリジェンスまでいくレベル: 400社 ≒ 3%」、「投資実行までいくレベル: 90社 ≒ 0.7%」、「IPOやhappy Buyoutさらに2分の1以下 ≒ 0.3%」という塩梅だ。

多くの失敗があることを受け入れつつ、新たなチャレンジに投資をし続ける覚悟がなければ、世の中にインパクトを与えるような新規事業は生まれないだろう。

大企業では、新規事業を検討するメンバーが案を作って、意思決定権者に上申をして承認を得るというプロセスがある。意思決定権者は、「評価者」となってリスクの高いアイデアは却下してしまい、結局会議を通過するのは「無難な・手堅い」アイデアのみになる。また、メンバーは、会議を通過させようと市場調査や収支シミュレーションなどの作業に追われて、本来時間をかけるべき事業開発活動に専念できなくなる。

ユニコーン企業では、意思決定権者(創業者やプロジェクトリーダー)が、ビジネスに自ら責任を持ち、「主体性」をもってリスクをとっていく。Adobeの「Kickbox」というプロジェクトでは、ビジネスアイデアを持つ人材に1000ドルを与えて自由に事業開発を行う裁量権を与えている。イノベータ人材を育てる効果もある。

③ソリューション(手段)ありきの新規事業案

最近、よく弊社が相談されるのが「AIを活用して新規ビジネスを作れないか」「ブロックチェーンによる新規事業はないか」「当社のケイパビリティを強みにして、新たなソリューションを開発できないか」といった新規事業開発の依頼だ。言うまでもないことだが、AIやブロックチェーンは解決手段(技術)であり、それ自体がお金を生み出すわけではない。社会の不合理や顧客の不満を見つけ出し、その問題を解決するために何が出来るか、というアプローチで考えなければ、顧客を獲得することは難しいだろう。

また、他の事例では、「AとBをマッチングするプラットフォーム」を作りたいという依頼も受ける。リクルートのリボンモデルや、平野敦士さんの「プラットフォーム戦略」が有名になったせいかもしれないが、失敗しやすいのは「顧客不在のプラットフォーム」である。どちらかというと企業側の思惑で、レイヤーマスターとなりたい、競合に勝てるポジションをとりたい、という理由が先行して、そのプラットフォームが誰にとってどのような価値があるのか、を見失ってしまうのである。

また、検討の手順として、上意下達で「最近流行している●●テーマについて検討してみなさい」という場合と、「どんな事業機会があるか分からないのでメンバーで議論して(多数決で)考えよう」という2つのパターンがあるが、どちらも、ビジネスの対象となる問題を誰も主体的に捉えていないという点で、妙手とはいえない。

④プロトタイピング・仮説検証のサイクルが遅い

意思決定プロセスの問題とも重なるが、大企業では、市場に出すまでに「完璧さ」を求めるあまり、顧客からのフィードバックを得ることなく、机上の検討を長く続けてしまうことが多い。「未完成なサービスを御客様に提供しては、当社のブランド価値を毀損する」、「クレームが出たらどうするんだ」などの懸念からである。後述する「リーンスタートアップ」のように、スモールスタートで改善していくサイクルが回らないため、「社運をかけて」開発した製品が世の中に出たときには、顧客にとって価値が見えにくかったり、競合に先を越されていたりすることになってしまう。1つのプロジェクトに社運をかける前に市場からの評価、顧客の反応をクイックに検証し、学習していくことが重要だ。

⑤多死を容認できない、投資ポートフォリオの偏り

大企業の中で、「イノベーションファンド」「新規事業開発会議」が立ち上がることがあるが、その多くで、「市場規模」「成長性」「想定事業規模」「投資対効果」「既存事業とのシナジー(あるいは自社の競争優位性)」といった基準を通過することが審査通過の条件とされている。

ただ、新規事業、特にイノベーティブなプロダクトやビジネスモデルを世の中に打ち出そうとする場合、現在時点での市場規模や投資対効果を確認することはあまり重要ではない。仮に、現時点で市場規模が大きいとすれば、それはマジョリティを対象にしたビジネスであり他社との競争市場に参入することに他ならない。イノベーター、アーリーアダプターと呼ばれる先進的なユーザ層にリーチできるかどうかを視野に入れる必要がある。インターネットが登場した1990年代、有名経済誌はこぞってそのインパクトを過少評価した。多チャンネルのテレビが出来たというふうにしか捕らえられず、Youtubeやfacebookのように消費者が自ら情報発信者となって双方向のメディアが確立することを予想できなかったことからも、革新的なサービスを生み出すには現在のマジョリティを対象にしてはならないことが分かる。むしろ、既存の仕組みや業界構造に対して、どれだけオルタナティブな価値を提案できているか、その点を評価できるスキームが必要だろう。また、既存事業とのシナジーに関しても、それを重視するあまり革新的なサービスの顧客にとっての「価値」を軽視してしまわないように気をつけたい。

⑥新規事業に取り組む文化や環境が整っていない

過去の成功体験にとらわれて、大胆なアイデアや従来と異なる事業開発手法に対して否定的な捉え方をしがちになる。本来は、異質なものを取り入れたり、多様性を受け入れたりすることが、イノベーションにつながるはずである。

また、新規事業開発メンバーは、短期的に収益貢献につながらないため、主力事業の営業や開発を行っている社員からの評価を得にくいという問題もある。社内の「異端児」としてみられ、肩身が狭い思いをすることも多い。また、同じ想いや目的意識を持つ人が分散しているため、会社全体を巻き込む動きに発展しにくいことも問題だろう。

図表2 大企業からイノベーションが起きない理由

出所:NTTデータ経営研究所にて作成

出所:NTTデータ経営研究所にて作成

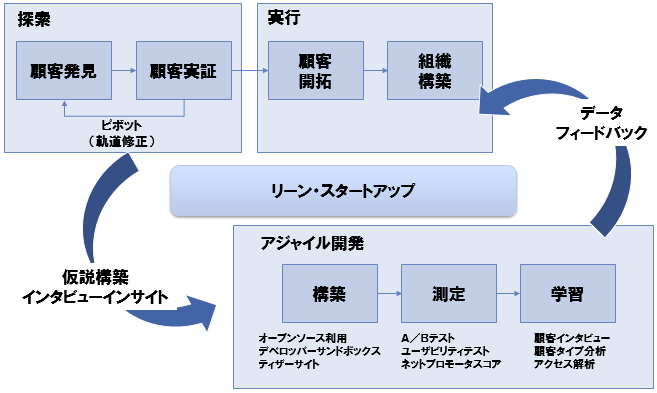

リーンスタートアップ思考とは?

上記のような失敗を回避するための考え方が、リーンスタートアップ思考だ。リーンスタートアップとは、新しい製品やサービスを開発する際に、作り手の思い込みによって顧客にとって価値のないものを作ってしまうことに伴う、時間、労力、資源、情熱のムダをなくし、時代が求める製品・サービスを、より早く生み出し続けるための方法論で、2012年のエリック・リースの「リーン・スタートアップ」の出版により日本でも認知された。GEでは、シリコンバレーのスタートアップが取り組んでいるリーンスタートアップを取り入れた「FastWorks」という方法論を生み出し、全従業員30万人に実践させている。重要なポイントを以下に整理する。

- 顧客発見・問題特定を最重視する

- 自社視点ではなく、起点となる顧客の問題が何であるかを徹底的に追求する。裏返せば、自社サービスの「提供価値」を明確にするということだ。

- 仮説検証型・アジャイル型の事業開発プロセス

- 机上での検討に時間をかけず、プロダクトを作り、反応を測定し、データからインサイトを得るという仮説検証サイクルを高回転で回す。得られた示唆や発見を、サービスの改善や次のアクションにつなげていく。

- ピボット(軌道修正)を恐れない

- 仮説検証の結果、当初仮説を否定し、別のアイデアやゴールに軌道修正することを厭わない。

- ビジョンは大きく、活動はスモールスタート

- 目指す果実は大きく描きつつも、全てが揃ってから動き出すのではなく、動き始められるところから動き、スピードや実践を通じた学習を優先する。検証に必要な最低限のプロダクトをMVP(Minimum Viable Product)と呼ぶ。

- 検証項目(traction)を詳細設計

- 仮説検証のサイクルを高回転でまわすために、仮説の妥当性を検証可能な指標を詳細レベルで設計する(例:アプリのダウンロード数、他のユーザへの推薦意向、外部からの問い合わせ件数など)。

図表3 リーン・スタートアップとは?

出所:エリック・リース「リーン・スタートアップ」等を基に筆者作成

出所:エリック・リース「リーン・スタートアップ」等を基に筆者作成

大企業発のイノベーション創出アプローチ

リーンスタートアップを大企業でそのまま実践することは難しい。とはいえ、デザインワークショップやビジネスコンテストを繰り返すだけでは、具体的な成果につながらない。リーンスタートアップの思想を取り入れつつ、イノベーション創出にあたって大企業が取り組むべきポイントは何か。以下にまとめる。

①少人数のチーム組成・社外のネットワークや知見を最大限活用する

組織単位ではなく、熱意やアイデアを持った社員を中心に少人数のチームを組成する。また、社内の活動だけで何ヶ月間も過ごすのではなく、グローバル市場での起業経験者や、新規事業の育成・評価に日常的に関わっているプレイヤーなどから、知見を吸収する。

②個人やチームの裁量にゆだねた事業開発の仕組み

既存の組織にとらわれずに、チーム単位で主体的に事業開発を行える環境を作る。意思決定権者は、「評価者」ではなく「主体者」あるいは「コーチ」として振舞う。GEでは、社員同士でパフォーマンスを競争させる人事評価制度を廃止し、「パフォーマンスデベロップメント」と呼ぶ新しい人事制度を導入した。上司は、部下が何か行動するたびに「継続(コンティニュー)せよ」「再考(コンシダー)せよ」等のフィードバックを送り、そのフィードバックは、「ほかの社員にどれだけ貢献したか」というチームワークを重視している。

③顧客発見・問題特定のプロセスを重視する

ソリューションありきではなく、誰のどのような問題を解決するのかを特定する必要がある。思い込みではなく、本当に困っている人や企業がいるか、その問題の背景や根本原因はどこにあるのか、その解決策を提供できるのか、を突き止める。

④短期間で仮説検証プロセスを高回転でまわす

やってみる前から事業計画を綿密に詰めるのではなく、ユーザの反応からのフィードバックやインサイトをできるだけ早く吸収し、サービスやビジネスモデルの改善を繰り返す。結果次第では、仮説のピボット(軌道修正)も許容する。

⑤ハイリスクハイリターンの投資ポートフォリオ

大きな果実を得るためにリスクの高い事業にも投資する判断が必要だ。市場規模だけでなく、ビジネスモデルの新規性・優位性、既存の業界構造に与えるインパクトなどを、立体的に捉えて革新性の高さを評価する。

⑥「場」や「コミュニティ」の価値を重視する

ユーザに近い環境に身を置くこと、周囲にスタートアップが活動している姿を実感すること、一緒にやってくれる仲間を見つけやすいネットワークを作ること、いずれも、自社のオフィスに出勤して帰宅するだけでは手に入らないものだ。たかが「場所」と思われるかもしれないが、普段のオフィスとは違う環境に身を置くことの重要性を意識すべきだ。

図表4 大企業でイノベーションを起こすための要諦

出所:NTTデータ経営研究所にて作成

出所:NTTデータ経営研究所にて作成

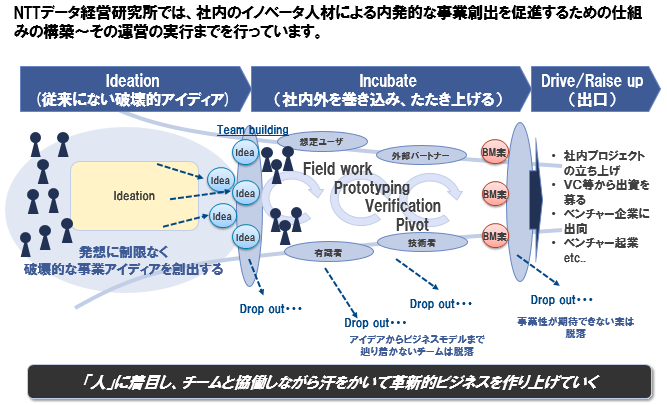

NTTデータ経営研究所の新規事業・イノベーション創出コンサルティングアプローチ

弊社は、大企業におけるイノベーション創出の実践について、豊富な支援実績を有しているので、そのコンサルティングアプローチを一部ご紹介する。

- 大企業の社内イノベータ人材の能力を生かす、社内アクセラレータ・プログラム

スタートアップが実践している事業創出活動を、大企業の社内で実現する取り組みである。

大企業には優秀な社員がたくさん眠っている。一方で、優秀な人材ほど既存事業のエースとして重要な役割を担っており、新規事業に関わることができていないのが現状だ。既存の組織構造や業績評価、人事管理の仕組みの中では、そのような人材がそのアイデアを事業化する活動に従事することは不可能に近い。

当社では、社内のイノベータ人材候補の活躍の場を作り、能力を引き出すためのアクセラレータ・プログラムの企画運営を行っている。チームビルディング、アイディエーション、ビジネスアイデアの検証、社内外の巻き込み、事業成功のための“気づき”や“専門的知見”の提供、などを総合的にサポートすることが可能だ。短期間での成果創出と、社内風土醸成の両方に貢献することができる。

一般に、ロジカルシンキングは「三人称」、デザインシンキングは「二人称」、スタートアップ思考は「一人称」というように、リーンスタートアップを取り入れて、マーケットの課題・顧客の問題を自分事として解決しようとする主体性を生かすことで、これまでの一般的なコンサルティングアプローチでは生まれなかった成果を生み出すことができる点が特徴だ。

- 異業種間アライアンスによるビジネスモデル開発

他社(スタートアップや大企業)とのアライアンスによって、自社だけで取り組めなかった新たなビジネスモデルに挑戦し、仮説検証をしながら事業化を推進するアプローチである。

自社でこれまでやられてこなかった事業を生み出す、自社の事業構造に反するビジネスモデルに挑戦する、といった場合、内発的(オーガニック)な取り組みだけでは飛躍的前進は難しい。外部のリソース、ノウハウ、刺激を活用することによって、迅速かつ斬新なイノベーションが起こりうる。

スタートアップとの協業はもちろんのこと、大企業同士の連携によってビジネスモデルを変革できるチャンスがある。例えば、ヤフーと三井住友FGの金融サービスに関する提携、トヨタとマツダのEV事業における提携、カカクコムとKDDIによる「食べログ」に関する提携が、記憶に新しい。

大企業同士のアライアンスの場合は、「お互いの期待が不一致」、「前提条件が不明確」、「バランスの良い落とし所が不安定」という理由で、協業が成立しないケースがある。交渉に当たっては、投資可能な経営資源の洗い出しや、期待する収益、ビジネス規模に関する分析を併せて実施する必要がある。

スタートアップとの協業やオープンイノベーションに関しても注意すべき点がいくつかある。大企業側が、自社に特別な強みがあるわけでもないのにスタートアップを囲い込もうとしたり、出資しているわけでもないのに戦略を批評したり、実績が無いという理由で意思決定が遅れたりすると協業は成立しにくくなる。

弊社は、戦略立案と実現手段を同時に解決するアライアンス推進型の新規事業創出アプローチを実践している。弊社が有する幅広い業界への人的ネットワークやビジネスモデル変革の実績を生かし、お互いの戦略、意図、強み、市場から求められている役割を理解して、組む相手や組み方を工夫することで、教科書通りのフレームワークを振りかざすのではなく、実践的な成果を生み出す点が特徴だ。

図表5 大企業発のイノベーションを創出するアクセラレータ・プログラム

出所:NTTデータ経営研究所にて作成

出所:NTTデータ経営研究所にて作成

図表6 アライアンス推進型の新規事業創出

出所:NTTデータ経営研究所にて作成

出所:NTTデータ経営研究所にて作成

- 弊社がクライアントに提供する価値

- 新規事業開発、起業、起業支援経験豊富な「猛者」による刺激の提供

- ビジネスアイデアの創出、仮説検証、ビジネスモデルへの落とし込みのフレームワーク、適時のアドバイス

- プロトタイピングや仮説検証ツールの利用環境

- 多様なアライアンスネットワークによる業界別の有識者の紹介など

- 大企業の経営幹部の成長戦略やアライアンス戦略に関する背景や方針の理解

- スタートアップコミュニティへの人的ネットワーク

- 特定領域に限定せず、全方位的な業界へのネットワーク(X-Tech領域を得意とし、金融、不動産、スポーツ、医療など幅広い業界をカバー)

- デジタルトランスフォーメーションをコンセプトとした豊富な新規事業開発経験

最後に

▪ベンチャーに出来て、大企業に出来ないはずはない

意思決定のスピード感不足、多死を容認できない、既存事業のしがらみ、といった問題が、大企業のイノベーションを阻害しているものの、人材やリソースが不足しているわけではないはずだ。現に、日本では、大企業出身者がスピンアウトして起業し成功するケースも多い(LINEは日本テレビ放送網、スペースマーケットはNTT東日本、SanSanは三井物産、クラウドワークスはパイオニア、出身の方々が創業している)。重要なことは、それらの人材の熱意と能力を生かす戦略や仕組みだろう。

前出のGEは、2008年のリーマンショックで金融事業が大打撃を受けて、160億ドルもの赤字を出したが、ジェフ・イメルトCEOが「GEを“シリコンバレー化”する」こと目指しデジタル化を推進した結果、純利益81億ドルを出すまでに復調した。大企業がデジタル化の波を乗り越えて、自らイノベーションを起こすことが、今後の日本経済にとっても重要な方策であると信じている。