EU等の中小企業振興とICT活用

1.はじめに

中小企業の支援策については日本政府においても、成長戦略、人材育成、地方創生との関係で最重点施策の一つになっているが、一方で、その費用対効果、中長期的持続性については従来から課題として指摘されていたところであり、特にイノベーション、ICTといった領域については、成果レベルでの検証は十分と言えない。

本稿では、そうした観点から新たな施策の方向性を示すものとして、EUにおけるさまざまなイノベーション領域での取り組み事例を紹介する。EUの代表国ドイツの“Industry4.0”を支えるのは中小企業であることが周知の事実であるように、中小企業の活性化はEUの経済成長には不可欠の存在である。その中でのEUと加盟国の連携や役割分担、補助金行政を超える新たな手法や枠組みは参考になる点が多い。

2.プラットフォーム化にかかるパイロット事業

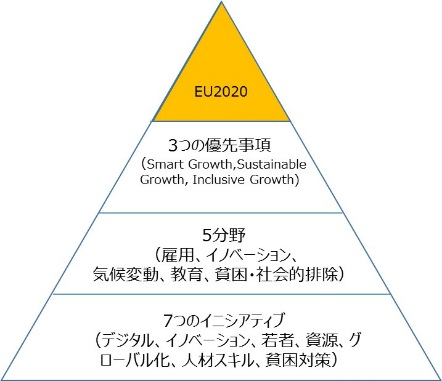

EUのプロジェクトは、全体としてのプログラム(EU2020)において、ゴールを明確にしつつ、ピラミッド構造で、個別パイロットプロジェクトまで落とし込むことで、全体の可視化を図っている。その上で、最初パイロットフェーズで小規模に行い、その成果をプラットフォーム化、汎用化させ、他地域に横展開を目指していくシナリオが前提となっている。

図1 EUのプログラムの全体図

(参考:Fostering SMEs growth through digital transformation)

(参考:Fostering SMEs growth through digital transformation)

こうした基本的枠組みの下で進められている中小企業施策は、企業活動がEU市場で幅広く展開される一方で、ICTのインフラ環境面で特に中小企業間のデータ交換における不十分なインターオペラビリティ(相互運用性)が出発点となっている。EUではそうした背景から、2000年代の後半以降さまざまな、特に中小企業向けのプラットフォームの構築、運用事業が行われてきた※1。EUのレポート“Fostering SMEs growth through digital transformation”によると、代表的な事業としては以下のようなものが紹介されている。

- 自動車業界(“auto-gration”というB2Bのデータ交換の標準化プロジェクトが進められた。専門的な非営利組織“Odette International”を立ち上げ、標準化、ロジスティクス管理機能を担わせた。成果としてデータ入力コスト軽減、スピード化等)

- ファッション、繊維産業(2007年にeBIZ-TCFプロジェクトを立ち上げ、データ交換フレームワーク“ eBIZ Reference Architecture”を確立し、17パイロット、150企業に適用拡大。ただし、同報告書は実際の導入は限定的と回答)

- 観光(企業間(国内、EU加盟国間)B2Bデータ連携を目指した“TOURISMlink project”プロジェクトを実施し、12カ国、200-300社が協力)

- 食品流通(eFoodChain project を実施(2012-2014)。第2フェーズでは、生産情報のみならず、流通、認証等幅広いプロセスを対象に複数のプロジェクトが進むとともに、国連のプログラム(United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT), Programme Development Area (PDA) Agriculture)の協力も得ている。

など多岐にわたっている。

なお、これらの取り組みの特徴としては、EUとしての最上位計画にある「EU2020」を頂点とするピラミッドベースのアーキテクチャー全体像から落とし込まれるスキームになっている。

3.EUファンドの活用

EUの中小企業向けのプラットフォーム構築に係るパイロット事業の財源としては「European Structural Fund」というEUが組成するファンドが用いられるとともに、直接の執行は各加盟国に任せられている。関係加盟国は当該ファンドを活用するプロジェクトについて、ガバナンス、費用対効果といった点で適切にモニター(監視)することが求められている。日本の施策は補助という側面が大きい施策が目立つが、こうしたファンドという枠組みにより、支援と監視を並行して走らせる仕組みは、中長期的には中小企業側の自立、そしてモデルの実運用性といった点では寄与するところが大きい。

ERDF(EU Structural Fund)※2は、EUがさまざまなプログラムでファンディングを行う際の出資元となっているファンド母体で、欧州委員会とEU加盟国が運用しているもので、以下のファンドで構成される。

- European regional development fund (ERDF)

- European social fund (ESF)

- Cohesion fund (CF)

- European agricultural fund for rural development (EAFRD)

- European maritime and fisheries fund (EMFF)

中小企業を対象としたものは、上記のうちERDFで、EUの均衡ある成長のために運用されている※3。テーマとしては以下のようなものがある※4。

- Innovation and research

- The digital agenda

- Support for small and medium-sized enterprises (SMEs)

- The low-carbon economy

また、具体的な支援対象のサービスは以下のとおりICTにかかるものが多く盛り込まれている。

- ICTの設計

- eCommerce

- e-Skills

- ビジネス

- プロダクトのデザイン、テスト

- 研究開発

4.イノベーション・バウチャー

中小企業(SME)がICTを活用したいときに利用することができる、商品券、クーポンのようなものである“ICT Innovation Voucher” がICT等でのイノベーション振興、支援策として活用されているので紹介する。バウチャーは、EUのファンド(ERDF(EU Structural Fund)からの資金で運営されており、中小企業に対してこのバウチャーを発行して、さまざまなICTサービスの購入にあてることができるようにしたのが「ICT Innovation Voucher」である。

図2 ICT Innovation Voucherのイメージ(EUのHP※5)

- バウチャーの申請(利用したいと思う側がどのようなICTサービスに用いるかを整理したうえで運営当局に対して申請)

- バウチャーの割り当て(当局側は、所定の基準に基づいてバウチャーをFirst come First servedと呼ばれる、先行優先といわれる原則で配布)

- バウチャーの利用、支払い(バウチャーの支払い対象となるICTサービスを用いての対価として支払う)

- 米国メイン州のBrunswickでは、中小企業と研究者がビジネスアイデアでマッチングする機会を提供する手段としてバウチャーを活用。具体的にはバウチャーを用いるとプロジェクトの80%、8万米ドルを上限とした利用が可能※8

- Enterprise Ireland fundは、アイルランドにおける政府組織で、世界に通用するアイルランド企業を輩出しようと、官民が連携しファンド機能を提供している、ダブリンに本拠を置くファンドである。ここでも特に女性が引っ張るイノベーションを対象とした「Innovation Voucher」を実験段階として提供している。合計額は75万ユーロで、15の出願者に対して出資を行う※9

- オーストラリアでもInnovation Voucherプログラムが提供されている(Government of South Australia)。中小企業を対象としているもので、5万ドルが上限となっており、デザイン、イノベーション等に関する取り組みが対象となっている(technical research、design development、design validation、prototype development、the development of innovative production processes)※10

以下のような手続きに基づき申請、発行、活用等のプロセスで進んでいく。なお、バウチャーの運営主体のあり方についても、公式ウェブサイト上に詳細なガイドが示されている。

スペインの一部地域(2箇所)がICTイノベーション・バウチャーの先行適用地域として2013年に開始し、同じような取り組みが2014年以降他地域でも何箇所か(スコットランド、イタリア等)で見受けられる。ただし、現時点ではEU全域までに広がったとまでは言えない模様である※6。

また、2015年以降はこうしたバウチャー制度に関する大きな動きは見受けられず、現時点では下火になっている可能性もある。背景としては特定の地域が発行するバウチャーは横展開という点で限界があり、ICTのように地域、国を超えて適用されるビジネスについては、必ずしも導入、展開が容易でない可能性がある。

運用ルール、ガイドライン

イノベーション・バウチャーの運用、活用についてはEUがガイドラインを整理している※7。当該資料によると、同制度はEU各国で一律に導入することを目指しているものではなく、各地域が活用できるガイドラインをそれぞれ用いることで、地域の産業特性に応じた展開を目指しているようである。

ちなみにEU以外でも、さまざまな「Innovation Voucher」と称する取り組みは世界でも断片的に進められている。

制度の評価、メリット

バウチャーは小規模な資金支援を対象とするが、特に評価されている点としては、従来の補助は、開始時点で何を対象とするか明確なターゲット型だが、バウチャーは、やりたいことを実現するまでのプロセスにおいて柔軟に活用できるところがある。

また、中小企業があまり接点のない、“Knowledge Provider”と呼ばれるノウハウ提供をしてくれる組織、企業とのマッチングの媒介機能を果たすといった点での非金銭的付加価値においても高く評価さている※11。この他にも、OECDOによるレポート”OECD Innovation Policy Platform”の中で「Innovation vouchers」に関する考察が行われている※12。

日本から見た課題、リスク

日本でも自治体限定のクーポン、金券等は幅広く活用されており、国や自治体等によって幅広い導入が容易である。また、どちらかというと小規模の案件に向いており、仮に大規模なイノベーションへの活用を目指す場合には、産学協同、クラスター等のさまざまな手法との組み合わせについても検討が必要である。一方で、運営業務の簡素化、効率化が課題となる。すなわち、小さい規模の取引の集合体(lump sum)という性質を持つことからも、業務の効率化をいかにして進めるかが鍵となる。また、大学、研究機関側の積極的な関心、参画が鍵を握り、バウチャーの利用対象となるサービス・ナレッジ提供者としてのリストアップに積極的に貢献することが必要となる。

リスクとしては、バウチャーの効果が一時的な役割しか果たさない点がある。すなわち、短期的に大学、研究機関と中小企業のマッチングに寄与したとしても、イノベーションに必要な中長期的な関係構築はそれだけでは難しい。また、ロックインのリスク、特にオープンイノベーションが求められる領域でのバウチャーの利用は、取引関係、協力関係の固定化リスクを抱えていることから、中小企業の自由度を損なうリスクも指摘されている。

5.最後に

ファンド、プラットフォーム構築のパイロット事業、バウチャー制度等を紹介したが、いずれも、限られた資源、財源の有効活用という点で参考になるとともに、中小企業側にもマッチング、ビジネスモデルの構築等を迫られていると言えよう。また、PDCAのマネジメントのスキームの整備も日本の大きな課題である。

一方で、個人を対象としたマイナンバーカード、公的個人認証、そしてカード・認証の多機能化、法人向けには法人番号やポータルなどの基盤が整いつつある。そしてイノベーションについても、地方創生、成長戦略の下で本格化しつつあるが、これらを有効に生かすといった点でも、緩やかではあるが導入環境は整いつつあるとも言えるだろう。

- ※1 Fostering SMEs growth through digital transformation(http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/19646)

- ※2 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/european-structural-and-investment-funds_en

- ※3 http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/

- ※4 https://epthinktank.eu/2016/12/28/12-graphs-four-thematic-objectives-eu-regional-development-fund/

- ※5 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/ict-innovation-vouchers-scheme-regions

- ※6 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/ict-innovation-vouchers-action-1

- ※7 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/ict-innovation-vouchers-scheme-regions

- ※8 http://betakit.com/new-brunswick-announces-63-6-million-funding-for-two-innovation-agencies/

- ※9 https://www.enterprise-ireland.com/en/About-Us/

- ※10 http://statedevelopment.sa.gov.au/industry/manufacturing/manufacturing-programs-and-initiatives/innovation-voucher-program

- ※11 http://www.fisme.org.in/newsletters/Oct15_16/docs/International%20Workshop%20on%20Innovation%20Voucher.pdf

- ※12 http://www.oecd.org/innovation/policyplatform/48135973.pdf