テクノロジーは、スポーツとビジネスの架け橋だ

-スポーツ立国実現に向けた課題とビジネス機会-

「伸身の新月面が描く放物線は、栄光への架け橋だ」――2004年アテネ五輪の男子体操の実況でNHK刈屋富士雄アナウンサーが発した名言である。

今年のリオデジャネイロ五輪、2020年の東京五輪でも、そのような感動的なシーンが生まれると思うと、今から心が弾む。スポーツが感動だけでなく経済活性化の起爆剤となってほしいとの期待を込めて、本稿では、スポーツビジネスの未来について考察したい。

■スポーツ市場の魅力度

日本におけるスポーツ市場の規模についてはさまざまな試算があるが、ここでは早稲田大学スポーツビジネス研究所(RISB)が考案した「スポーツビジネス総生産(GDSP)」という指標を借用する。

RISBが「スポーツ白書2006」(笹川スポーツ財団)に2002 年当時の国内スポーツ総生産(GDSP)を約7兆円と試算し、これを参考に日本政策投資銀行(DBJ)が2012年時点のスポーツ市場の規模を約5.5 兆円と試算している。すなわち、わが国のスポーツ産業は、2002 年から2012年にかけて縮小傾向にあるということだ。以前よりも健康志向が高まり、ジョギングに参加している人が増えているという印象を持っている人にとっては、少し意外な数値に映るかもしれない。

しかし、フィットネスクラブの利用者数はここ10年ほど頭打ちが続いており、ゴルフ場はかつての会員権市場の高騰も今は昔、閉鎖が相次いでおり市場は縮小している。GDSPの主要な産業は、「スポーツ施設利用料」であるが、フィットネスクラブやゴルフ場などの市場低迷が全体の規模縮小を引き起こしている。

では、スポーツビジネスは、魅力的な市場ではないのだろうか? 上記のような市場衰退は、プレイヤーの高齢化や若年層の新規層の未開拓が主たる要因と言われている。シニア層や若年層向けの新たなコンテンツの投入、施設利用以外の新しい体験価値の提供、外国人のニーズの取り込みなどによって、復調の余地は大きい。

また、わが国においては、今後、ラグビーワールドカップ2019、2020 年東京大会、関西ワールドマスターズゲームズ2021、 といった大規模な国際スポーツイベントを迎えることから、スポーツへの国民の関心や企業等の投資意欲、スポーツを通じた地域・経済活性化への高まりが考えられる。イギリスでは、ロンドンオリンピックの前後でスポーツ市場が拡大したとの調査もあるが、わが国においてもスポーツ産業が日本経済をリードする成長産業に発展することが期待される。経済産業省とスポーツ庁が今年6月に公表した「スポーツ未来開拓会議中間報告」では、2020 年で10.9兆円(現状の約2 倍)、2025 年で15.2 兆円(現状の約3 倍)の市場規模への拡大を目指すこととされており、日本において数少ない成長余地(伸びシロ)が大きい市場と言えるだろう。

■スポーツビジネスとは?

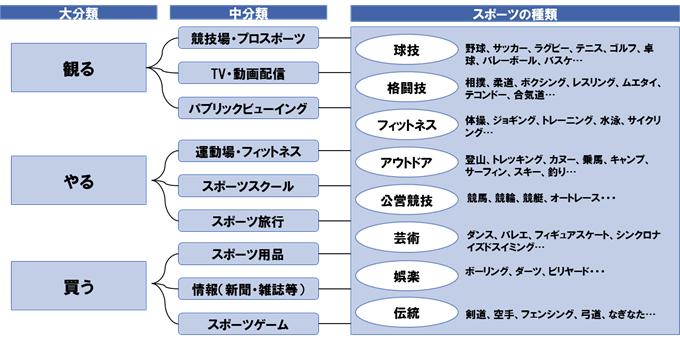

そもそもスポーツビジネスとは、何を指すのか。例えば、朝私が自宅でストレッチをしたところで何のビジネスも生み出さない。現状ビジネスとして成立しているマーケットは、 「観る」「やる」「買う」の三つに大別できる(図表1)。

スポーツで新規事業を展開する場合は、これを基本として応用編を考えていくことになる。

(図表1) スポーツビジネスの概観

(出所)NTTデータ経営研究所作成

■近接市場との融合と、都市/地域への集約の動き

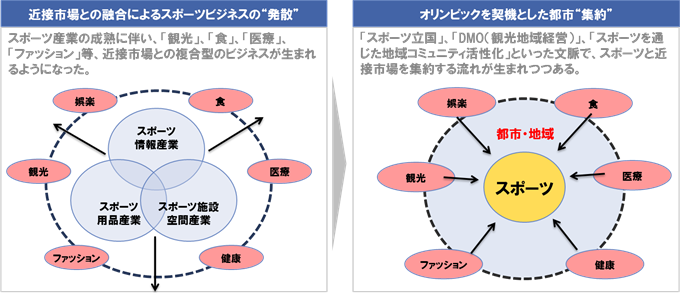

スポーツ市場の成熟に伴って、スポーツ単独ではなく「旅行」「食」「医療」などの近接市場との複合的なサービスが生まれるようになった。例えば、スポーツツーリズムなどだ。ただ、これまでは、あくまでスポーツが近接市場に歩み寄っていく形が多く、出来上がったサービスにおけるスポーツの存在感は小さかった。

ところが、近年、2020年東京オリパラを求心力とした新たなムーブメントが起きつつある(図表2)。日本版DMO(Destination Management/Marketing Organization)に代表されるように地方創生・地域活性化のために「飲食店」「交通」「農林漁業」など地域の総合力をいかそうとする動きがある。その中心となるコンテンツにスポーツを据えることへの期待が大きい。海外では、イギリスのシェフィールドが典型的だろう。1991年のユニバーシアードの誘致をきっかけに10年間で605の国際的メジャー大会を開催し、その経済効果は約41億円と言われている。日本では「スポーツ立国」の旗印の下、官民連携が進む方向であり、食や医療・旅行など周辺業界からスポーツ分野に対して熱い視線が注がれている。

具体的には、スタジアム・アリーナを核とした街づくりという形で、コンパクトシティ形成の取り組みとの連携、スポーツを「支える(地元住民の参加、人材育成、周辺環境整備など)」という観点での新規ビジネスが考えられる。

(図表2) スポーツビジネスを取り巻く環境変化

(出所)原田宗彦(2015)「スポーツ産業論第6版」杏林書院を基に、NTTデータ経営研究所が作成

■日本のスポーツビジネスの市場環境(海外との比較から)

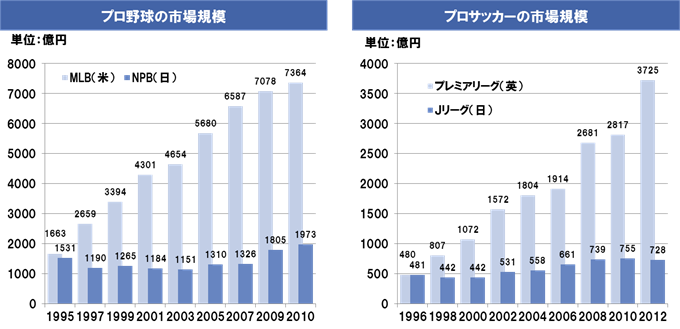

日本と欧米のプロスポーツの収益規模を比較してみよう。(図表3)

米国のスポーツ産業は、規模もさることながらビジネスとして「成熟」している。プロリーグの経営基盤が安定しており、グローバルなマーケットの拡大を背景に着実に成長していることがうかがえる。欧州も歴史的にスポーツ産業が盛んで、オランダのように国をあげてスポーツ産業の育成に取り組んでいる国もあれば、英国のプレミアリーグなど巨額資金を投じてチーム運営をビジネスとして成功させている例も多い。アジアでも、タイや韓国におけるスポーツ投資は盛んである。

日本はというと、それらに比べて立ち遅れていると言わざるを得ない。日本では、スポーツは教育の一環として位置付けられてきた歴史があり、学校のクラブ活動が主たるスポーツ育成の場であった。スポーツは「お金を生み出すもの」というよりも「健全な精神と肉体を作るため」のものという存在ではないだろうか。その理念は素晴らしいが、日本経済の活性化のためには、ある種の方向転換が必要だ。

日本では、集客の要であるコンテンツホルダーの経営基盤が安定していないことがよく指摘されている。プロスポーツで経営基盤が安定しているといえるのは、プロ野球、Jリーグ、ゴルフ、大相撲くらいだろう。バスケットボールのBリーグはこれからが正念場といった状況だ。

また、日本では日常の中にスポーツが十分溶け込んでいない。スポーツバーはあるものの、カフェやバーで日常的にスポーツを楽しむ習慣を持つ人は多数派ではないだろう。米国では、学校の体育の授業以外でスポーツに触れる機会が多いのも特徴だ(体育の授業や部活が日本ほど充実していないこともあるが)。この点は、プロスポーツ人材の育成や将来のスポーツ参加人口の拡大という意味では大きい。また、米国では、スポーツジムで仕事をする人が増えており、ジム内にオフィススペースを設ける事例も増えている。スポーツが地域の日常生活に浸透し、一つのエコシステムとして機能しているのである。加えて、スポーツを一つの産業として成立させるためには、スポーツに携わる人材の雇用を地域で支えるという発想も重要だろう。

(図表3) 日本と欧米のプロスポーツ市場の比較

(出所) スポーツ庁・経済産業省「スポーツ未来開拓会議中間報告~スポーツ産業ビジョンの策定に向けて~」(2016年6月)

■テクノロジーによるスポーツビジネスのチャンス

次に、日本の強みをスポーツビジネスに生かすという方向で考えてみたい。

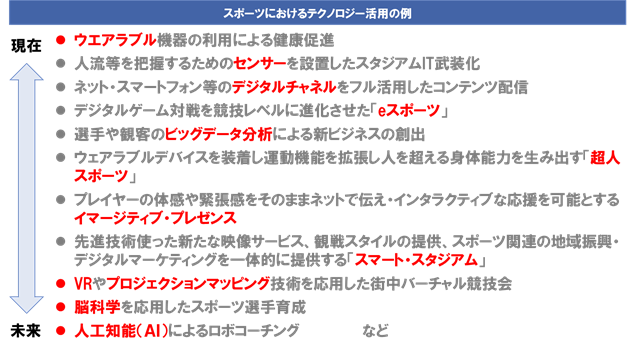

一つは、テクノロジーの活用によるスポーツ観戦体験、スポーツ体験の創造である(図表4)。スポーツビジネスへのテクノロジー活用というと、ウエアラブル機器の利用による健康促進や、スタジアムに人流等を把握するためのセンサーを設置してIT武装化を図る例が典型的である。しかし、テクノロジーは、スポーツを「やること」「観ること」自体の体験を変えていく可能性を秘めている。「超人スポーツ協会」は、ウェアラブルデバイスを装着して運動機能を拡張し、人を超える身体能力を生み出す「身体の拡張」などテクノロジーを活用した六つの拡張に挑戦している。

また、米国リーバイスタジアムでは、スマホアプリでEチケットの購入やオンデマンドリプレイ・スタッツの視聴が可能で、Beaconと組み合わせることで、トイレや売店までのルート案内や自席までのフードデリバリーも提供している(日本では、京セラドームで売り子さんを呼べるアプリが提供されている)。

最近では、「スマートスタジアム」といって、先進技術使った新たな映像サービスと観戦スタイルの提供、地域振興・デジタルマーケティングを一体として提供する動きもある。NTTが開発したイマーシブテレプレゼンス技術「Kirari!(キラリ)」は、会場を包む臨場感をプロジェクションマッピング技術で再現し伝える技術だ。

データ分析による新ビジネスの創出も期待も大きい。米国では、MIT による「Sloan Sports Analytic Conference」のようなカンファレンスを開催し、スポーツ産業関係者やIT 企業・スポーツベンチャーと融合する場を設定することで、新しい価値や新たなビジネスが創出され、新たなスポーツ市場が生まれてくる土壌となっている。日本においても、このMIT のカンファレンスからインスパイアされた「Sports Analytics Japan」が2014 年から開催されている。

前述のとおり日本では、若者層のスポーツ市場への取り込みが不十分と言われる中、ネット配信やスマートフォンといったチャネルをフル活用することが必要だろう。プロ野球のパ・リーグでは、パシフィックマーケティング社がリアルタイム・オンデマンド配信の「パ・リーグTV」を運営し、地上波中心の日本のプロ野球観戦の仕組みに風穴を開けた。NTTグループでは、海外のスポーツコンテンツ配信大手であるPerform社と提携し、Jリーグの放映権を獲得している。

少し将来的な話をすれば、脳科学に基づくスポーツ人材育成や、人工知能(AI)を活用したロボコーチングなども考えられる。NTT研究所ではプレー中のさまざまな生体情報を包括的に収集、そこから動作のエッセンスを抽出し,脳を最適な状態へと導くトレーニング法を確立する研究を進めているし、オムロンの卓球ロボは単にラリーを継続するだけでなく返球を予測することもできる。

(図表4) スポーツにおけるテクノロジー活用の例

(出所)NTTデータ経営研究所作成

■日本発の成功モデルを作ろう。

テクノロジー以外のもう一つの道は、スポーツにおける「文化的要素」を生かすことだ。各国の国技を並べてみると、日本では「相撲」「柔道」「剣道」など世界に類を見ない特殊なものが並んでいることに気づく。海外からみたとき、これらはスポーツエンターテインメントという点だけでなく、「様式美」という点からも魅力的に映る。テニスのウィンブルドン、スペインの闘牛、などのように有力なインバウンド(訪日外国人集客)のコンテンツとなりうる。プロ野球もプロレスも日本の「文化」として独自の進化を遂げてきた。

1990年代、格闘技イベント「K-1グランプリ」がビジネスとしての成功を収めた。現在米国で人気の総合格闘技団体UFCはK-1のビジネスモデルを取り入れたとも言われている。日本人はものづくりはうまいが、ビジネスモデルを作るのが下手だと揶揄されるが、テクノロジーなどの強みを生かしてスポーツ分野で日本発のビジネスモデルを成功させることに期待したい。10年後20年後を見据えてレガシーを残すためにも、2020年を間近に控えた今が好機と言えるだろう。