大企業におけるxxTechビジネスの新規事業立案の要諦(下)

~マネタイズと差別化におけるポイント~

シニアコンサルタント 川戸 温志

昨今、国内はスタートアップブームに沸いており、経済誌をめくればスタートアップ企業と起業家特集が組まれ、ウェブを検索すればスタートアップやアクセラレーターのプログラムが立ち上がっている。その大半はITを活用したxxTechに代表されるネットビジネスと言われるが、マネタイズや差別化などビジネスモデルの基本を深く検討せず、技術や想い先行で進めようとする起業家はまだまだ多い。技術や想いは大事である。考えるよりも動き出すことも大事である。しかし、考えながら動き出すことが出来ればベストであろう。

本稿は、主に大手の事業会社の中でネットビジネスを中心とした新規事業を検討しようとしている読者を想定している。事業会社では新規事業を立ち上げるにあたって、技術先行はまだしも思い付きや想い先行だけでは、社内への説明・投資判断を仰ぐことは難しいだろう。社内の抵抗勢力を退け、多くのステークホルダーを味方にするためにも、マネタイズや差別化などロジカルな“知恵”の部分が必要である。

今回は、前回「大企業におけるxxTechビジネスの新規事業立案の要諦(上) ~新規ビジネス案創出におけるポイント~」に続き、大企業がネットビジネスの新規事業を考える際の効果的なアプローチとネットビジネスならではの要諦について解説・提案したい。

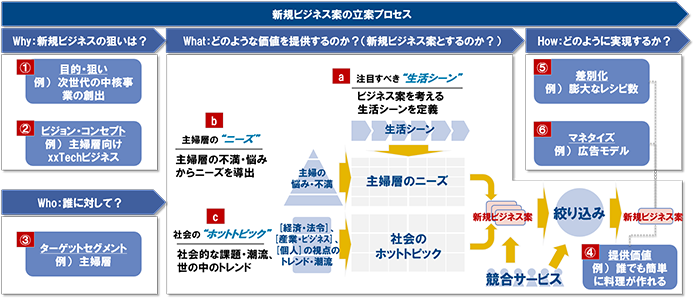

前回に続き、当社が実施してきた新規事業開発支援コンサルティングの経験から、ネットビジネスの新規事業の立案に有用なアプローチを紹介する。図表 1に示すように、[Why:新規ビジネスの狙いは?][Who:誰に対して?][What:どのような価値を提供するのか?(どのような新規ビジネス案とするのか?)][How:どのように実現するのか?]の流れで検討していく中で、前回は特に[What]にフォーカスして詳しく紹介した。本稿では[How]について紹介したい。

図表 1 新規ビジネス案の立案プロセス

出所:NTTデータ経営研究所にて作成

スモールスタートが可能であり、ユーザー獲得を争って競合サービスがすぐに立ち上がるネットビジネスの世界において差別化は必要不可欠である。

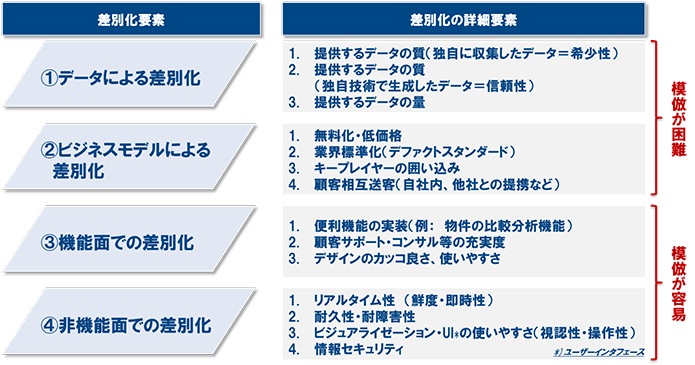

前回のネットビジネスの事業特性で述べたとおり、ネットビジネスはコスト重視よりもバリュー重視が戦い方のルールの鉄則である。従って、コスト逓減による優位性確立よりも競合サービスと差別化し、顧客とっての価値(バリュー)を高めることで優位性を確立することが重要となる。差別化による優位性を構築するドライバーとして、図表 2のように4つの要素が考えられる。

特に①データによる差別化は、前回のネットビジネスの事業特性で述べたとおり、「競争優位性の源泉は“情報”」である世界においては強力な差別化要素となり得る。分かり易い例で例えると、GoogleマップのストリートビューやGoogle Earthはその圧倒的なデータ量とその質(高解像度な画像、希少な画像)によって他社の追随を許さず唯一無二のサービスとなっている。また、ニコニコ動画は、ユーザーが投稿するプロ顔負けの動画や独自の世界観の動画によって、他社の動画サービスと一線を画している。

4つの差別化要素のうち、③機能面での差別化、④非機能面での差別化の2つは、ネットビジネスの開発コストは他事業に比べると大きくなく、近年は開発スピードも速くなっていることから模倣は比較的容易である。そういう意味では、せっかく差別化要素を実装しても模倣されやすい③④を実装するよりも、模倣困難性の高い①②を中心に実装することを優先的に検討すべきであろう。

図表 2 差別化のドライバー

出所:NTTデータ経営研究所にて作成

近年、xxTechビジネスをはじめ様々なネットビジネスが登場しているが、いずれもマネタイズには苦労している。その理由は幾つかあるが、主に次の4点が考えられる。

- 1)自社の強み(特に技術や独自情報)ありきのシーズ志向のため …シーズ志向でスタートアップしたビジネスにはありがちなケースである。顧客への提供価値が曖昧、もしくは価値が低いため、そもそも顧客が対価を支払う価値があると感じていない

- 2)フリーが常識となりつつある世界のため …昨今、動画や雑誌などフリーが当たり前となっている。更に、ネットビジネスのマネタイズの主流がフリーミアムモデル(詳細後述)となっているため、マネタイズ方法も工夫が必要となる

- 3)二者間(当事者間)だけで考えるため …需要と供給の二者間だけでマネタイズを成立させようとすると、マネタイズ方法も限られてしまう(詳細後述)

- 4)マネタイズ方法を知らないため …そもそも、起業家や新規事業の担当者がどのようなビジネスに、どのようなマネタイズ方法があるのか全体を理解していない

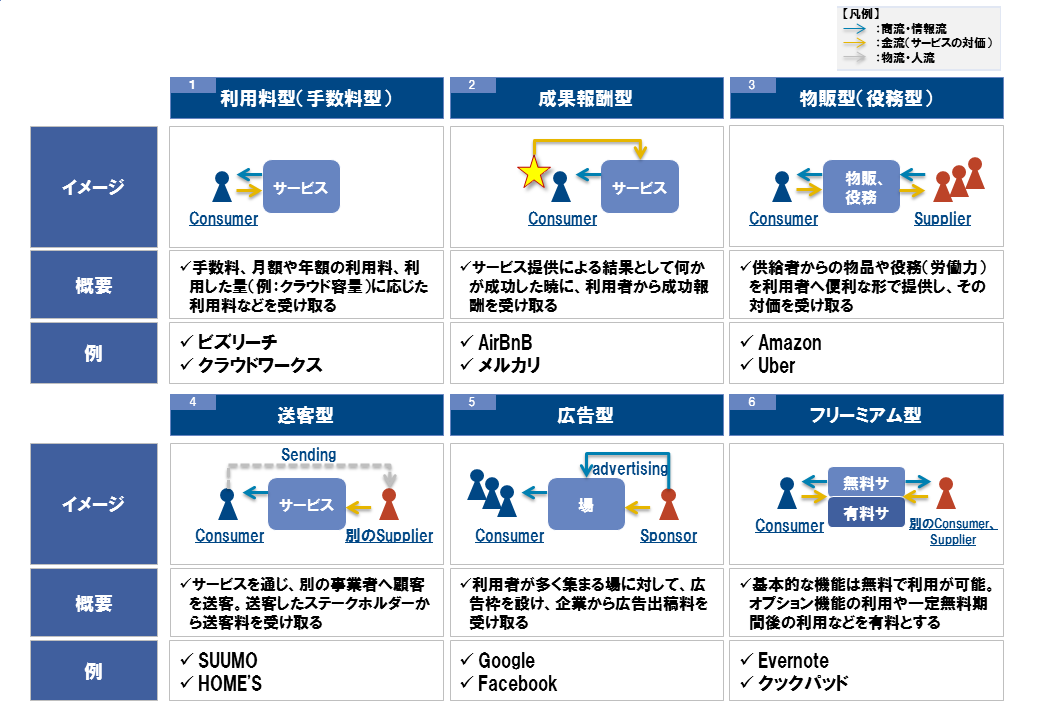

中でも 3)、4)については基本的なことを知識として知っている・知っていないで差が出るだろう。一般的にネットビジネスのマネタイズ(収益モデル)は、図表 3のように大きく6点に類型化できる。この中でも、近年で良く用いられるのが[3]フリーミアム型である。フリーミアムについて詳述は不要であろうが、機能制限や時間制限などユーザーにとっての提供価値の一部を制限する代わりに無料で提供することで、多数の顧客にサービスの価値を体験してもらう機会を得る。こうしてサービスを利用してもらう中で、顧客ロイヤリティが高まった一部の顧客が制限の無い有料版を利用することで収益を得るモデルである。

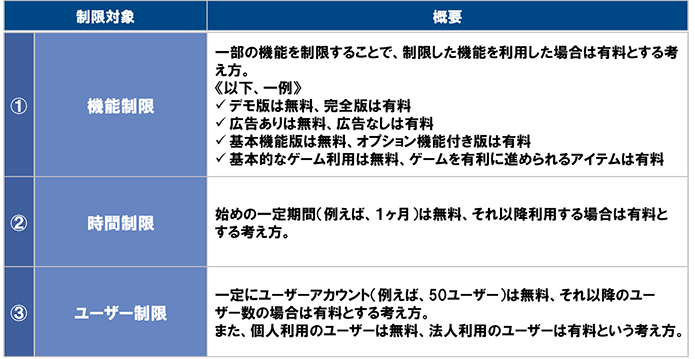

フリーミアムには図表 4に示すように「機能制限」「時間制限」「ユーザー制限」の大きく3つの制限対象が存在するが、特に近年は「機能制限」を適用するケースが増えている。

図表 3 一般的な収益モデルの類型

出所:NTTデータ経営研究所にて作成

図表 4 フリーミアム型の種類

出所:「Free ~<無料>からお金を生み出す新戦略~」(クリス・アンダーセン(著)、小林弘人(監修) NHK出版)を基にNTTデータ経営研究所にて作成

上手くフリーミアムの仕組みを設計すれば、マネタイズは上手く行くのだろうか?答えはNOである。良くあるマネタイズの失敗が、「集客ポイント」と「提供価値ポイント(サービスによって価値を提供する場所)」と「キャッシュポイント(お金をもらう場所)」の3つのポイントがつながっていないケースである。マネタイズの本質は稼ぐメカニズムを構築することであり、そのメカニズムとしてこの3つのポイントを連結させ、ユーザーがシームレスにキャッシュポイントまで流れる導線を設計することが重要となる。

加えて、ベンチャーと異なり、主に大手の事業会社の中でネットビジネスを中心とした新規事業を立ち上げる場合、大きなハードルとなるのが事業採算や予想収益に関する社内説明、事業への投資判断であろう。前回のネットビジネスの事業特性で述べたとおり、ネットビジネスの鉄則はまずはユーザー獲得が最優先であり、収益はユーザーを囲い込んだ後から付いてくるという考え方である。一方で、経営者の立場から考えると、どれほどの収益が見込めるか分からない状況で投資判断を行うことは難しい。しかし、スピードが速く目まぐるしく変わっていくネットビジネスの世界において、意思決定の先送りは命取りである。即ち、ここにネットビジネスの投資判断におけるジレンマが存在する。

意思決定を出来ない理由は幾つかあるが、根本原因の1つは意思決定を行う経営者が前回のネットビジネスの事業特性を理解していない点にある。急がば回れと良く言うが、「コスト重視よりもバリュー重視の世界」「収益よりもユーザー獲得が最優先」というネットビジネスの常識を社内で共有し、経営者含めしっかりと理解することが肝要であろう。

以上のように「⑤差別化」や「⑥マネタイズ」を組み込むことで新規ビジネス案を具体化し、苦労の上でローンチさせたとしてもそこで終わりではない。そこからがネットビジネスのスタートである。前回のネットビジネスの事業特性で述べたとおり、激しい競争から勝ち抜けるためには持続的な事業強化が必要不可欠であり、競争優位性の源泉である“情報”蓄積に資するものであることが重要である。

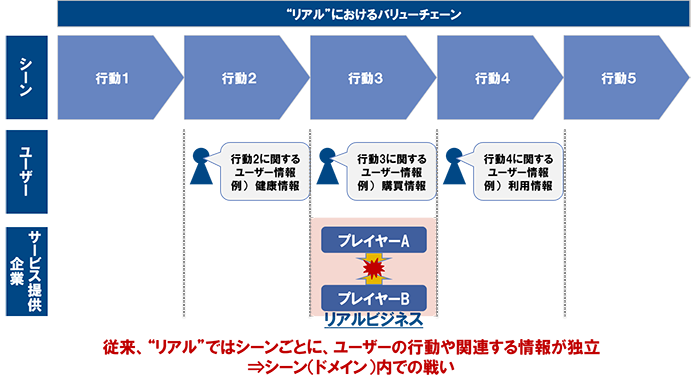

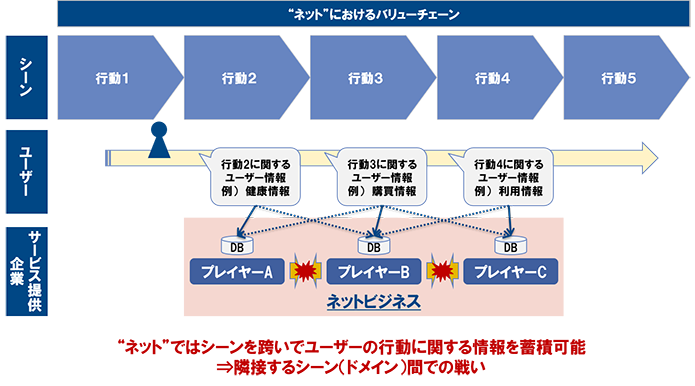

では、持続的な事業強化を行い一定の存在感を高めたネットビジネスは、次の一手として事業拡大を見据えた成長をどのようにしていけば良いだろうか。ネットビジネスの事業拡大は、一般的に「隣接バリューチェーンへの拡大」が基本である。図表 5のように、主にリアルのビジネスにおいてはシーンごとにユーザーの行動や関連する情報が独立しており、従来はあくまでも同一ドメイン内で競合とのユーザーの奪い合いであった。一方、図表 6のようにネットビジネスにおいてシーンを跨いで(もっと言うと、リアルとネットを超えたシーンを跨いで)ユーザーの行動に関する情報をトレースし蓄積可能となったため、隣接するシーン(ドメイン)間の競合との戦いとなっている。特に、ネットビジネスの事業特性ではドメイン内で“一人勝ち”となるケースが多く、競争優位性の源泉が“情報”であることから、隣接するシーンの“情報”を奪い合う構図へと発展するのである。

図表 5 従来のリアルにおける競合との戦い

出所:NTTデータ経営研究所にて作成

図表 6 ネットにおける競合との戦い

出所:NTTデータ経営研究所にて作成

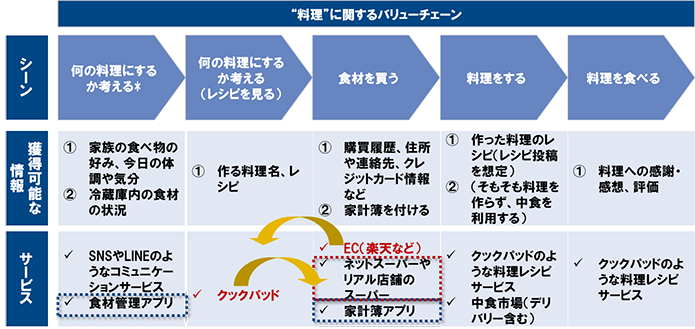

例えば、図表 7の“料理”に関する隣接シーンにおけるクックパッドと楽天の事業拡大の攻防例を見ると分かり易い。

-

《楽天:楽天レシピ》

ECのマーケットプレイスの王者である楽天は隣接するシーン「レシピを見る」において、2010年10月「楽天レシピ」をスタートした。レシピの投稿をすると楽天スーパーポイントを付与する仕組みでユーザーとレシピ情報の獲得を目指し、隣接バリューチェーンであるクックパッドの領域へ進出した。結果としては、ポイントという金銭的なインセンティブによって投稿されたレシピの質が低く、クックパッドの牙城を崩すには至らなかった。

-

《クックパッド》

一方、クックパッドは隣接バリューチェーン「食材を買う」に進出。但し、ネットスーパーではなくリアル店舗のスーパーのお買い得情報を表示する広告モデルの形とした。これは、ユーザー情報の住所より近隣の提携スーパーのお買い得情報をレシピと一緒に表示する仕組み。

このように、ネットビジネスの事業拡大は「隣接バリューチェーンへの拡大」が基本である。あくまでも仮説だが、当時のクックパッドには、他にも食材管理アプリや家計簿アプリ等と提携するオプションがあったものと推察される。例えば、冷蔵庫内の食材データや家計簿データと連携し、ユーザーごとにおススメのレシピをレコメンドする等が考えられるだろう。

図表 7 料理シーンにおける事業拡大の例

*) 家族に希望を聞く、冷蔵庫の食材をチェックする 等

出所:NTTデータ経営研究所にて作成

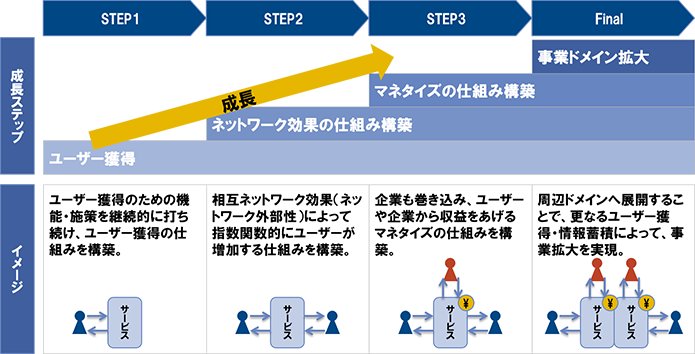

立ち上げ・拡大とネットビジネスを成長させていくためには、どのような王道ステップを踏むと良いだろうか。本稿や前回を踏まえると、図表 8のように大きく4つの成長ステップでビジネスを発展させて行くと良いだろう。STEP1「ユーザー獲得」において、ユーザー獲得のための機能・施策を継続的に打ち続け、ユーザー獲得の仕組みを構築。STEP2「ネットワーク効果の仕組み構築」において、相互ネットワーク効果(ネットワーク外部性)によって指数関数的にユーザーが増加する仕組みを構築。STEP3「マネタイズの仕組み構築」において、企業も巻き込み、ユーザーや企業から収益をあげるマネタイズの仕組みを構築。Final STEP「事業ドメイン拡大」において、周辺ドメインへ展開することで、更なるユーザー獲得・情報蓄積により事業拡大を実現するという流れである。

もしも、収益化を早めたいのであればSTEP2とSTEP3は逆でも構わない。むしろ実際にはSTEP2とSTEP3は同時並行で進めていくのが現実的であろう。

図表 8 一般的な成長ステップ

出所:NTTデータ経営研究所にて作成

ベンチャーのスタートアップで成功する確率は1割以下とも1%以下とも言われている。ヒト・モノ・カネ・時間の無いベンチャーの武器はその“スピード感”である。ベンチャーと比べると経営資源を有している事業会社が、ベンチャーの“スピード感”と“知恵”を持って動き出せば、成功確率は格段に上がることは間違いない。当社は、その“知恵”の部分においてお手伝いできれば幸いである。